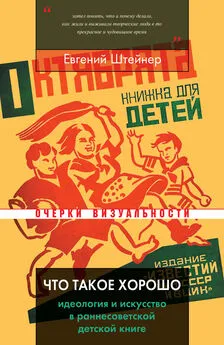

Евгений Штейнер - Что такое хорошо

- Название:Что такое хорошо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1093-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Штейнер - Что такое хорошо краткое содержание

Что такое хорошо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Напоследок я позволю себе немного личных воспоминаний, хоть и далеко мне до патриарха. Думаю, многим читателям будет интересно узнать, почему я вообще занялся детскими книжками. Это началось лет сорок назад, когда я был студентом-искусствоведом и писал для издательства «Советский художник» и журнала «Детская литература» маленькие статейки о современных художниках детской книги. Направила меня на этот путь ныне здравствующая Э. З. Ганкина (р. 1924), тогда заведовавшая в «Советском художнике» редакцией. Среди художников, с кем я общался по поводу детских картинок, были И. Кабаков, Э. Булатов, О. Васильев, Э. Гороховский, Б. Диодоров и др. Не обо всех мои тексты тогда дошли до печати, и хотя что-то вышло и гонорары, по моим студенческим понятиям, были совсем не плохи, главным было не это. Главным результатом стало то, что я заинтересовался истоками этого феномена – участия серьезных художников-новаторов в иллюстрировании и дизайне детской книги. И не только художников, но и поэтов и писателей. Я стал ходить в научную библиотеку Дома детской книги на улице Горького и в Ленинку и листать там хрупкие, пожелтевшие, часто замызганные книжки, на которых иногда стояло по пять-шесть штампов давно не существующих библиотек.

Но самое поразительное было узнать, что некоторые авторы – художники и литераторы – были тогда, в конце семидесятых, еще живы. Многим участникам того взрыва послереволюционной креативной энергии было по двадцать-тридцать лет, когда они занялись авангардными книжками, и кое-кому удалось просочиться между жерновами чисток, лагерей, расстрелов, войны или просто болезней – и дожить до восьмидесяти и больше. С некоторыми из иллюстраторов и авторов мне довелось немного общаться, а с одной из упоминаемых в книге – Надеждой Александровной Павлович (1895–1980) – я довольно много виделся в последние три года ее жизни, помогал ей готовить ее воспоминания к печати и слушал ее рассказы о салонах Серебряного века, о людях и творческих группировках двадцатых, о ее встречах практически со всеми. Сейчас молодым людям, наверное, трудно представить, что еще вполне живой автор (то есть я) мог разговаривать с авторами книг, вышедших почти сто лет назад. Но это так. И, пожалуй, в силу этого мое отношение к описываемому в книге материалу при всей академичности работы с источниками еще и немного личное. Это не значит, что я хотел кого-то возвеличить или низринуть – я хотел понять, что и почему делали, как жили и выживали творческие люди в то прекрасное и чудовищное время.

Введение

О революционном искусстве в революционном обществе

Когда в начале 1930‐х велением верховной власти художественному авангарду и всем сколько-нибудь «левым» группировкам было отказано в праве на существование, многочисленные исполнители на местах, проводники генеральной линии как в новосозданных творческих союзах, так и в системе Наркомата внутренних дел активно приступили к ликвидации художников-пачкунов как класса и в исторически кратчайшие сроки первых пятилеток добились выполнения этой задачи в целом и основном.

Эта точка зрения до начала 1990‐х годов была практически единственной в кругах прогрессивной интеллигенции в СССР и осталась доминирующей и сегодня. Между тем вряд ли правомочно и исторически корректно говорить о смерти авангарда в 1930‐х годах от рук большевиков. Авангард отнюдь не умер, но лишь видоизменился сообразно новой исторической ситуации, а кроме того, было бы ошибкой видеть в его отношениях с советской властью лишь идейный антагонизм и коллизию «невинная жертва vs. бессмысленный палач» [18].

Когда примерно двадцать лет спустя, на рубеже 1950–1960‐х, все, что надо, было уже построено полностью и окончательно и власти на радостях объявили некоторое послабление и как бы признали некоторые ошибки и перегибы, это дало новый мощный стимул к ревитализации художественной практики и всего круга идей авангардных (точнее, модернистских) деятелей искусства. «Суровый стиль», минималистская графика и борьба с архитектурными излишествами получили дополнительную артикулированность еще и за счет использования формального языка конструктивизма 1920‐х годов. К тому же такие парахудожественные факторы, как ореол неправедно замученных «в период репрессий», а также то, что власти быстро (с начала 1960‐х – ср. выставку в Манеже) спохватились, облекали всякого советского интеллигента долгом высказываться об авангарде и «левых» художниках исключительно хвалебно, доказывая, что, во-первых, они не враги народа, а всей душой были за революцию, а во-вторых, что они очень хорошие художники. Разумеется, за малыми исключениями все это именно так, но теперь, когда в последние год-два все перевернулось [19], гонимые официально провозглашены героями, их не нужно защищать от несправедливых политических обвинений. Пожалуй, именно сейчас появилась впервые возможность спокойно подойти к творчеству мастеров 1920‐х годов, больших и малых, великих и неизвестных, и посмотреть на них не с классовой ненавистью ревнителей соцреализма и госзаказов и не с интеллигентской недальновидной фрондой по отношению к Системе, а просто как на художников, в высшей степени характерных для своего времени и – хорошо ли, плохо ли, – как правило, талантливо и остро выражавших его.

Здесь нелишне оговориться, что я считаю российский художественный авангард – от интерпретаторов кубизма до супрематистов и конструктивистов и наследовавших им младомодернистов вроде остовцев – в целом наиболее значительным и интересным в художественном отношении явлением культурной жизни 1920‐х – начала 1930‐х годов. Оценки новизны, творческой силы, глубины формальной выразительности, сделанные лучшими западными и советскими исследователями и критиками, по-своему, безусловно, справедливы. В истории искусства ХХ века работы авангардных советских художников первых лет существования нового режима, будь то станковые вещи, эскизы прозодежды или детские картинки, занимают по праву одно из виднейших мест.

Как известно, художник – это тот, через кого говорит время. Это расхожее, но тем не менее полное смысла утверждение верно и для художников, «нюхающих розы», по выражению Бродского, и, конечно, для тех, кто свято верит, что своими песнями он строить и жить помогает. Таковых среди художников 1920‐х годов было большинство. Они сознательно разрабатывали язык новых художественных форм, чтобы выразить им новое жизненное содержание, революцию духа и быта.

История авангардно-конструктивистской и вообще новаторской детской иллюстрации 1920‐х годов в высшей степени поучительна для выбранного мною ракурса в силу нескольких причин. Начать можно со всеми признаваемых художественных достоинств детских картинок. Об этом справедливо писал А. В. Луначарский в предисловии к сборнику статей «Детская литература: критический очерк» (1931):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: