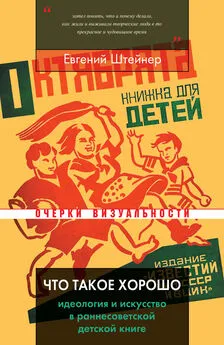

Евгений Штейнер - Что такое хорошо

- Название:Что такое хорошо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1093-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Штейнер - Что такое хорошо краткое содержание

Что такое хорошо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. Цель общества – содействие революционным партиям и организациям в проповеди путем искусства революционных идей и политических программ.

‹…›

20. Общество исполняет заказы революционных партий и организаций на составление воззваний, прокламаций, докладов, исполнение знамен, плакатов, афиш, организацию манифестаций, празднеств, увеселений, украшение домов, помещений, улиц и т. п. [32]

Любопытно, что уже тогда, в 1918‐м, когда инициативная группа едва успела, по выражению Дульского, прийти и организовать, власти говорили об этом с несколько извиняющимися интонациями – как в нижеследующем высказывании наркома просвещения А. В. Луначарского в статье 1918 года:

Не беда, если рабоче-крестьянская власть оказала значительную поддержку художникам-новаторам: их действительно жестоко отвергали старшие. Не говорю уже о том, что футуристы первые пришли на помощь революции, оказались среди всех интеллигентов наиболее ей родственными и к ней отзывчивыми, они и на деле проявили себя во многих отношениях хорошими организаторами [33].

Представляет интерес не только интонация большевика при портфеле и старого интеллигента, но и невзначай прорвавшаяся оговорка про то, что художников-новаторов «жестоко отвергали старшие». Эта идея (не существовавшая, впрочем, в эксплицитном виде как идея , но прикровенно ощущавшаяся многими, и в том числе самими «молодыми») смещает основное напряжение конфликта того времени с чисто эстетических и даже социальных проблем, переводя его в сферу конфликта поколений. В этом факте можно видеть следующую, более глубокую причину поразительного расцвета детских картинок. При этом оказывается несущественным, что кому-то из главных персонажей авангардной номы было за сорок. Реальные коллизии отношений между поколениями мало кого интересовали. Авангарду вообще изначально свойственно ощущение того, что то, что делали до него – «старшие», – это плохо и подлежит уничтожению-замещению. («Сбросить Пушкина», «разрушить музеи» и т. п.) По сути дела, авангардисты испытывали нечто вроде эдипова комплекса по отношению к культурной традиции отцов. Долгое время «старшие» – носители власти в обществе и в искусстве – «молодых» отвергали, вынуждая обиженных и фрустрированных объединяться в «Союз молодежи» [34].

Весьма показательны для нашей темы обстоятельства создания упоминавшихся выше творчески-политических объединений «Свобода искусству» и др. Они были спешно созданы в марте 1917 года в ответ на инициативу большой группы творческих работников (так называемых Комиссии Горького и Союза деятелей искусства) основать центральный орган – Министерство изящных искусств, по предложению А. Бенуа, – для охраны памятников и «разработки вопросов, связанных ‹…› с жизнью и развитием русского искусства». Левые немедленно опубликовали в большевистской газете «Правда» воззвание за подписью союза «Свобода искусству», который был создан за день до учредительного митинга Союза деятелей искусств, намеченного на 12 марта в Михайловском театре. Среди 28 членов «Свободы искусству» присутствуют имена всех вышеперечисленных, а Ермолаева была одним из его секретарей. В воззвании предлагалось всем «товарищам-гражданам» протестовать «против учреждения министерства искусств или иного ведомства, против захвата власти отдельными группами до воли Учредительного Собрания Деятелей Искусств» [35]. На митинге «небольшой, но громкой Ильиной (Зданевича. – Е. Ш. ) партии», как писала О. Лешкова, удалось провести резолюцию о «безусловном отложении учреждения министерства изящных искусств». Всего на митинге присутствовало около полутора тысяч человек, а в «громкую партию» Зданевича входили «Маяковский, Кузмин, Пунин, Лапшин, Вера Мих. (Ермолаева), Кат. Ив. (Турова) и еще несколько лиц» [36]. Удалось это сделать отчасти благодаря следующей тактике борьбы, как о том вспоминал Н. Пунин: «Для того чтобы получить большое количество голосов в Союзе деятелей искусств, где каждая организация должна быть представлена одним представителем, „левые“ решили создать наскоро 50–60 обществ из молодежи» [37]. Стоит ли особо подчеркивать историческую иронию: справившись с ненавистными «бенуистами» в марте, «молодежь» уверенно захватила новые государственные структуры (Наркомпрос – то же министерство) после октября! Но вернемся к анализу внутренних причин, побудивших их работать в числе прочего и в детской книге.

Застоявшийся и неизбытый юношеский негативизм помимо гипертрофированной воли к разрушению («до основанья, а затем») породил инфантильный тип личности [38]. С одной стороны, это сказалось в пристрастии к детским книжкам – в дополнение к перечисленным причинам расцвета детской книжной графики и детской литературы здесь следует отметить еще и такой глубинный момент, как специфический уход в детство, в игру, в легкие и маленькие формы, в моделирование мира «понарошку». В какой-то степени вся передовая литературно-художественная деятельность в детских издательствах 1920‐х – начала 1930‐х годов была своего рода разросшейся и затравленной обэриутской игрой [39]. А с другой стороны, игры в детских книжках были облегченным вариантом социально репрессированной и внутренне избытой большой авангардной игры конца 1910‐х – начала 1920‐х годов [40]. Именно тогда, в период бури и натиска, преобладающим видом художественной продукции «левых» художников были учебные композиции, составленные из чисто формальных мотивов: взаимодействия плоскостей, сочетания материалов, экспериментального цветоделения и т. п. Все эти формальные инновации были поисками визуальной поэтики, адекватной в социально-психологическом отношении революционной ментальности. Другим выходом из формально-игрового моделирования новой художественной стратегии был выход в производственное искусство или непосредственно в «производство». (На следующем витке конструктивистского дискурса был условный возврат из «производства» в детскую игру – в «производственную книгу». Об этом специфическом жанре, наиболее полно репрезентирующем конструктивистскую практику в детской книге, речь пойдет в главе 3.)

Кроме того, следует отметить и такой важный момент: не только молодые новаторы, художники и литераторы, имели глубинное сходство с детьми, но и вообще проектируемый Новый Человек был задуман во многих отношениях как не вполне взрослая и самостоятельная личность. Во-первых, в описываемое время он представлялся (вполне справедливо) еще не данностью, а зародышем. Так, А. Богданов писал, что «новый человек был еще не человеческим существом, а лярвой» (то есть червяком-куколкой) [41]. Весьма интересно, что при этом предполагалось, что лярва эта не вырастет в полноценную крупную особь. Один из самых заметных детских психологов двадцатых годов Аарон Залкинд писал в статье «Психология людей будущего: социально-психологическое эссе»: «Человек коммуны будет, наиболее вероятно, меньше сегодняшних наследников тысячелетий физического труда, который требовал сильные кости и мускулы» [42]. Имплицитно предполагалось (впрочем, вполне возможно, что и неосознанно для самих теоретиков), что такими новыми человеками без сильных костей и мускулов будет легче управлять – организовывать и унифицировать. Отсюда вполне логично вытекает идея необходимости Большого Брата, он же старший товарищ, вожатый (нем. Fuhrer), Отец народов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: