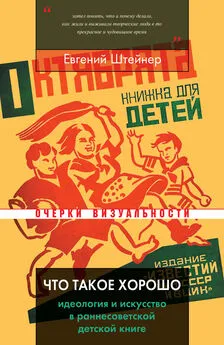

Евгений Штейнер - Что такое хорошо

- Название:Что такое хорошо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1093-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Штейнер - Что такое хорошо краткое содержание

Что такое хорошо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Социальную сверхзадачу, как правило, преобладавшую над собственно эстетическими проблемами, вполне отчетливо различали с самого начала рассматриваемой эпохи. Некто, скрывшийся под псевдонимом Кормчий, писал в газете «Правда» спустя неполных три месяца после октябрьского переворота:

Буржуазия приложила все старания к тому, чтобы наши дети чуть ли не с молоком матери начали впитывать идеи, делавшие их впоследствии рабами. Не нужно забывать, что те же средства, то же оружие годится для обратных целей ‹…› Детская книга, как важное оружие воспитания, должна получить самое широкое распространение. Но вместе с тем, то, чем сейчас пользуются наши дети, должно быть очищено от яда, грязи и мусора [25].

Отнюдь не только деятели крайне левого фланга искусств придерживались сходных взглядов. Например, известный казанский искусствовед и художник, сам тяготевший к романтическому символизму, Петр Дульский писал в опубликованной в 1925 году работе: «Современная детская книга и в связи с ней современная иллюстрация должны воспитать в ребенке будущего гражданина, который мог бы чувствовать себя подготовленным к строительству культуры нового мира» [26].

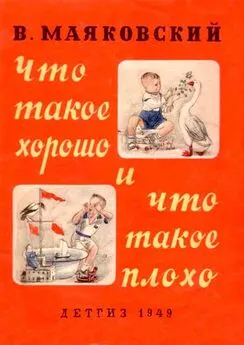

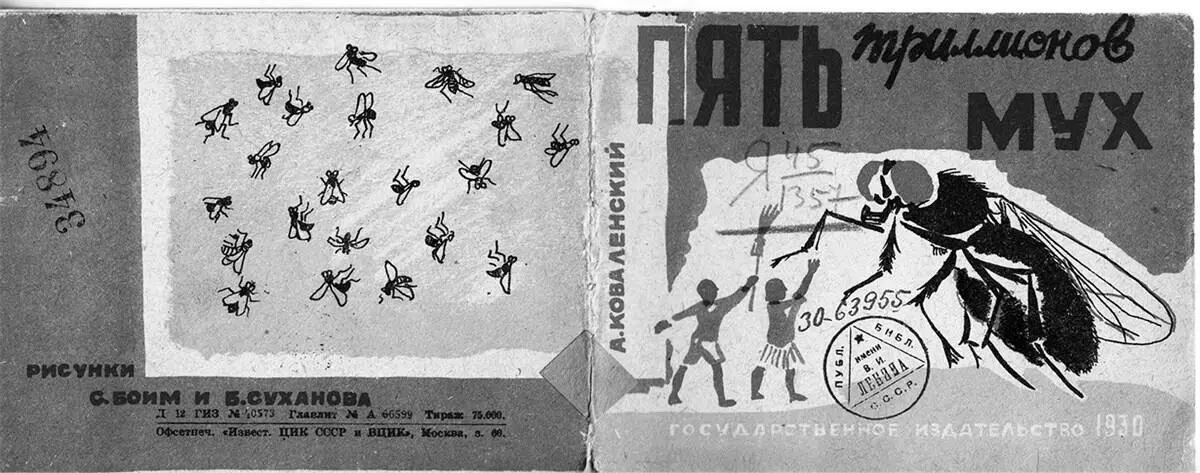

Следует подчеркнуть, что в этом приходилось участвовать и художникам и литераторам, нимало не сочувствовавшим новой власти и питавшим очень мало иллюзий по ее поводу. Но кто-то – как, например, Софья Федорченко, фронтовая сестра милосердия, составившая жуткую книгу в трех томах «Народ на войне», – ограничил себя только книжками про животных. А, скажем, такой абсолютно несоветский человек, как Александр Коваленский, светский барин, талантливый поэт и глубокий мистик, оказавший большое влияние на Даниила Андреева, не напечатал практически ничего, кроме детских книжек – 34 названия (а также переводов). Разумеется, большей частью они были про природу, то есть аполитичны, но он не чурался писать и про железную дорогу [27], и про пять триллионов мух ( ил. 1 ), и про крестьянского мальчика:

Отца застрелили в борьбе за свободу,

Село погорело дотла;

От тифа, должно быть, в голодные годы

Ванюхина мать померла [28].

Символистская поэтесса и глубоко религиозный человек, духовная дочь последнего оптинского старца Нектария Надежда Павлович вынуждена была работать (совместно с левой художницей Марией Синяковой) над книжками типа «Барабанщик совхоза», сочиняя текстовки: «Каждый школьник СССР – застрельщик кролиководства» [29]. Дрянь дрянью, но так или иначе слово все-таки отзывалось. Однако очень часто и тексты, и иллюстрации были интересны и талантливы – менее похожи на агитки и в силу этого более действенны.

Ил. 1. Коваленский А. В. Пять триллионов мух.

Рис. С. Боима и Б. Суханова. М.: ГИЗ, 1930. Обложка

Исторически сложилось так, что именно в детской книге 1920‐х годов происходило формирование новых принципов книжной графики. И здесь ведущие иллюстраторы опирались на поиски авангарда предшествующего десятилетия: на супрематические опыты Малевича и его круга; на первые формальные опыты книгоиздания в издательствах «Союза молодежи», «Первого журнала русских футуристов», «Гилеи» или «Журавля» (работали в книге тогда практически все заметные художники от Татлина до Ларионова с Гончаровой или Экстер) с их футуристическими литографированными изданиями (печать с торшона, раскраска акварелью, писание текстов от руки, игра разных шрифтов и др.); на увлечение лубком и прочим околонародным примитивом. Именно детская иллюстрация в силу своих прагматических особенностей с наибольшей полнотой вобрала в себя амбивалентную сущность русского авангарда: энтузиастическую его устремленность к депсихологизированному техницизму и редукцию к простейшим архаическим структурам.

На внешнем, первичном, уровне для художников левого толка 1920‐х годов иллюстрация была разновидностью социального заказа и социального служения, явлением одного рода с социальным служением в других формах. Тот же Дульский проницательно писал по свежим следам:

С каким подъемом и воодушевлением левое крыло русских мастеров искусства захватило в 1918–1919 годах всю художественную жизнь страны в свои руки ‹…› Ясно, что эта организация молодых художественных сил народилась не сразу, и ее зачатие произошло в 1908–1909 годах, когда новейшие искания западников становились любимыми среди русской молодежи. Передача динамики и стремление к отображению окружающего мира в самых простейших объемах (кубизм), экспрессионизм и конструктивизм стали любимыми проводниками новых методов и форм в искусстве, творящих «эстетику современности». И когда разразилась Октябрьская революция, левые художники первые пришли в Зимний дворец и предложили свой опыт, свой труд и свои силы молодому правительству. Инициативная группа мастеров, организовавшая отдел изобразительных искусств при Наркомпросе и сумевшая искусство привлечь к делу общегосударственного строительства, в своем списке имела ряд крупных имен: Натана Альтмана, Н. Пунина, С. Чехонина, Фалька, А. Шевченко, Королева, Штеренберга, Кандинского, Татлина и других [30].

Собственно, инициатива послужить революции возникала еще до октябрьского переворота. В марте 1917 года в Петрограде возникло общество «На революцию», которое опубликовало в газете «Русская воля» воззвание, где революционным партиям и организациям предлагались услуги «в проповеди революционных идей путем искусства»: «Товарищи, – если вы хотите, чтобы ваши манифестации, плакаты и знамена были заметней, – дайте вам помочь художникам. Если вы хотите, чтобы ваши прокламации и воззвания были громче и убедительней, – дайте вам помочь поэтам и писателям ‹…› Побольше просьб и заказов! Работа бесплатная!» Справки и заказы предлагалось адресовать «т. Ермолаевой» или «т. Зданевичу». Подписали воззвание О. Брик, Л. Бруни, В. Ермолаева, И. Зданевич, Э. Лассон-Спирова, М. Ле-Дантю, А. Лурье, Н. Любавина, В. Маяковский, В. Мейерхольд, В. Татлин, С. Толстая и В. Шкловский. Половина из подписавшихся будет в той или иной (иногда крайне значительной) степени работать в детской книге – а фактически больше чем половина, потому что трое из списка эмигрируют, а один будет убит на фронте [31].

В эти же дни – начало марта 1917 года, то есть спустя считаные дни после Февральской революции – левые художники организовали союз «Свобода искусству», общество «Искусство, революция» и др. Во всех этих группах наиболее активное ядро состояло из одних и тех же деятелей. Так, среди учредителей последнего общества были центральные персонажи нашей книги: В. Ермолаева, Н. Лапшин, Н. Любавина, Е. Турова (трое остальных: И. Зданевич, Л. Бруни и О. Брик). Лапшин был его председателем, а среди членов значились имена М. Кузмина, Н. Альтмана, Н. Венгрова (вошедших через год в артель детской книги «Сегодня»), а также В. Татлина, А. Родченко, В. Мейерхольда и др. Стоит привести выдержки из устава этой организации:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: