Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Название:Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0222-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции. Задача автора – развенчать стереотипы о прошлом, «нас возвышающий обман».

Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.

Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На рубеже веков, и особенно с начала ХIХ в., в моду в России входит более удобная и дешевая мебель из отечественной карельской березы, вместо гобеленовой или штофной обивки предыдущей эпохи используют атлас светлых тонов, обычно с более темными, но того же цвета полосами, и даже веселенький английский ситчик. Одновременно окончательно устанавливается и новый принцип меблировки, прежде всего в гостиных. Принцип удобства, комфорта сменил прежнюю торжественность и представительность.

Однако просто необходимо предупредить читателя, привыкшего видеть в музейных залах, особенно в бывших царских дворцах Павловска или Царского села, принадлежащую одному стилю роскошную мебель. Иначе читатель может нечаянно уподобиться тем посетителям Музея мебели из романа И. Ильфа и Е. Петрова, которые бродили по залам и вздыхали: «Как они жили…». Не жили они так! А виденные им, читателем, музейные залы… Что ж, на то они и музейные залы, да еще и в царских дворцах, да еще и в парадных апартаментах. Еще в советское время можно было увидеть в Зимнем дворце личный кабинет Николая I, потрясавший посетителей простотой, если не убогостью обстановки.

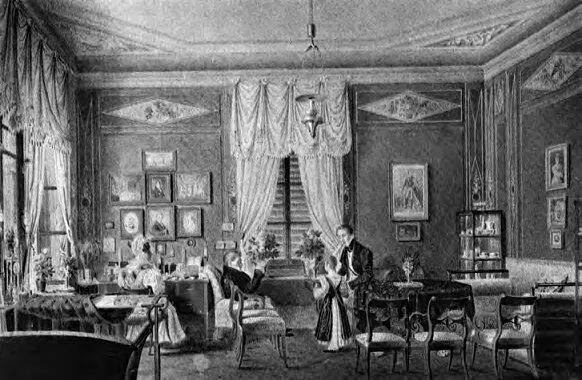

Неизвестный художник. Интерьер помещичьего дома. «Уголки» в гостиной. 30-е гг. XIX в.

Поменять разом вышедшую из моды, еще крепкую мебель – на это были нужны слишком большие средства и непомерные претензии. По мере старения и отставания от моды мебель просто переходила из парадных комнат в личные покои, а там и на задворки дома, пока не исчезала в печах. А в итоге в комнатах самоновейшая стильная мебель (если на нее были средства) соседствовала с уже потертой и подрасшатавшейся, а нередко рядом могли красоваться изделия домашнего мастера. Этого требовал простой хозяйственный расчет. А что касается мебели в гостиных (не говоря уже о семейных покоях) провинциальных помещиков средней руки, а, тем паче, мелкопоместных, то какой тут может быть разговор…

Мебель (какой бы работы она ни была) в гостиных в первой половине XIX в. начали расставлять уютными «уголками» на несколько человек «по интересам», разгороженными легкими трельяжами и жардиньерками с вьющейся зеленью. «Бабушка» Янькова писала о своей знакомой: «Она одной и первых отступила от общепринятого порядка в расстановке мебели: сделала в гостиной какие-то угловатые диваны, наставила, где вздумалось, большие растения и для себя устроила против среднего окна этамблесимент (уголок. – Л. Б ): два диванчика, несколько кресел и круглый стол, всегда заваленный разными книгами. В то время это казалось странным» (9; 317). В таком уголке обычно стоял небольшой диван на двух-трех человек, как правило, предоставлявшийся пожилым дамам или более уважаемым гостям, стол перед ним, за которым дамы могли заниматься рукоделием (такие занятия в гостях, в общественных собраниях стали модными на рубеже веков). Именно в это время появился стол-бобик, с фигурной столешницей, имевшей форму боба, вогнутой стороной обращенной к дивану: за таким столом сподручно было заниматься вышивкой или вязанием и даже щипанием корпии (перевязочного материала, позже замененного ватой), которым в эпоху беспрерывных наполеоновских войн занимались патриотически настроенные дамы. Вокруг стола стояли несколько кресел с удобными корытообразными спинками и стульев. Перед диваном или креслами могли быть скамеечки для ног в виде невысокого, обитого тканью ящика с мягкой покрышкой. Следует иметь в виду, что дамы в ту пору носили очень легкую обувь, например, атласную, а при анфиладном расположении комнат в них обычны были сквозняки. Поэтому обстановка гостиных стала дополняться легкими ширмами, ставившимися напротив дверей. Если в гостиной был камин, он закрывался легким экраном: при горящем камине огонь не слепил глаз, а при потухшем – экран прикрывал неэстетичную сажу. На каминной доске стояли каминные часы в бронзовом или деревянном золоченом корпусе в виде аллегорической сцены, а по сторонам – жирандоли или канделябры; каминный кожух закрывался вделанными в него зеркалом, отражавшим свет свечей. Светильники располагались также по всем уголкам: бра над диваном, жирандоли и канделябры на столах, высокие торшеры на полу. В начале ХIХ в., кроме свечей, стали употребляться для освещения и масляные лампы, кенкеты и более совершенные карсели, в которых масло подавалось к горелке пружинным механизмом («Вся гостиная в лучах, свечи да кенкеты», – писал Д. В. Давыдов.) Разумеется, в центре висела люстра. Стены обивались легкими тканями и украшались гравюрами, лепными барельефами, акварелями. Вообще в гостиной должны были царить уют и радостная атмосфера, что, в частности, достигалось большим количеством цветов и зелени.

При наличии нескольких гостиных еще одна, меньшего размера, служила игорной для пожилых гостей, склонных к глубокомысленным занятиям. Для такого случая в гостиных, особенно если одна из них специально предназначалась для игр, имелись складные ломберные столы, расставлявшиеся лакеями перед сбором гостей, с соответствующим количеством стульев. Ломберный стол покрывался зеленым сукном, а в широкой обвязке столешницы были вырезаны неглубокие гнезда для заточенных и обернутых бумажками мелков и круглой щеточки.

Карточная игра, особенно в первой половине XIX в., напоминала в «обществе» своего рода эпидемию. Играли все и повсюду: помещики, чиновники, офицеры, в столицах, в провинции и поместьях, играли иной раз с утра и до вечера, прихватывая и изрядную часть ночи. Проигрывали имения, крестьян, любимых лошадей, собак и даже жен, просаживали жалованье вперед, запускали лапу в казенные денежные ящики. О карточных играх у нас еще будет идти речь в другой части этой книги, здесь же лишь отметим, что по-крупному играли в азартные игры (банк, «железку», «фараон» и др.), в спокойные коммерческие игры (вист, винт и т. д.), где ставки были уже не в тысячи рублей, а, много – в десятки, и в веселые семейные игры («стукалку», «мушку», «горку» и даже «дурачки»), где ставки были копеечными, а то играли просто на орехи или «на интерес». По усадьбам все же чаще играли в игры коммерческие, а еще чаще – в домашние, семейные: здесь и капиталов больших не было, и копейке цену знали.

Наряду с карточными играми основной формой публичной жизни были балы. Правда, почти повседневным явлением они были в городе, и только в зимний светский сезон. В отъединенно стоявших сельских усадьбах балы устраивались лишь в особых случаях (бал у предводителя дворянства, именины хозяина, хозяйки или взрослых дочерей и т. п.) и имели несколько иной, нежели в городе, характер. Гости в деревне съезжались не на бал, то есть танцы, а на празднование, задерживаясь иногда дня на три. И танцы здесь перемежались с играми молодежи, обедами, ужинами и непрерывным угощением. Подобного рода дворянское «гостеванье» в провинциальном захолустье красочно описал М. Е. Салтыков-Щедрин (см. главу «Жизнь в усадьбе»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: