Наум Синдаловский - История Петербурга в преданиях и легендах

- Название:История Петербурга в преданиях и легендах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06444-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - История Петербурга в преданиях и легендах краткое содержание

Перед вами история Санкт-Петербурга в том виде, как её отразил городской фольклор. История в каком-то смысле «параллельная» официальной. Конечно же в ней по-другому расставлены акценты. Иногда на первый план выдвинуты события не столь уж важные для судьбы города, но ярко запечатлевшиеся в сознании и памяти его жителей…

Изложенные в книге легенды, предания и исторические анекдоты – неотъемлемая часть истории города на Неве. Истории собраны не только действительные, но и вымышленные. Более того, иногда из-за прихотливости повествования трудно даже понять, где проходит граница между исторической реальностью, легендой и авторской версией событий.

Количество легенд и преданий, сохранённых в памяти петербуржцев, уже сегодня поражает воображение. Кажется, нет такого факта в истории города, который не нашёл бы отражения в фольклоре. А если учесть, что плотность событий, приходящихся на каждую календарную дату, в Петербурге продолжает оставаться невероятно высокой, то можно с уверенностью сказать, что параллельная история, которую пишет петербургский городской фольклор, будет продолжаться столь долго, сколь долго стоять на земле граду Петрову. Нам остаётся только внимательно вслушиваться в его голос, пристально всматриваться в его тексты и сосредоточенно вчитываться в его оценки и комментарии.

История Петербурга в преданиях и легендах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Фёдор Сологуб и Анастасия Чеботаревская

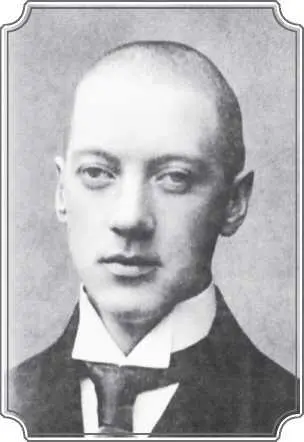

Гумилёв родился в семье морского врача в Кронштадте. По семейному преданию, в день его рождения на острове свирепствовала буря, и нянька маленького мальчика будто бы предсказала ему «бурную жизнь», хотя, по иронии судьбы фамилия Гумилёв в переводе с латинского означает «смирный». Пророчество сбылось. Жизнь его оказалась бурной. За храбрость во время Первой мировой войны он был награжден двумя Георгиями, а в мирной жизни дважды совершал попытки самоубийства из-за отвергнутой любви.

К революции Гумилёв относился сложно. Непосредственного участия в ней не принимал, однако приветствовал открытые ею на первых порах новые возможности для искусства. И при этом никогда не прерывал отношений со старыми друзьями, которых новые власти подвергали невиданным гонениям. Это и сыграло решающую роль в его судьбе. Согласно одной легенде, какой-то знакомый по фронту офицер предложил Гумилёву войти в антисоветскую организацию. Гумилёв отказался, но, как утверждает легенда, «предрассудки дворянской чести не позволили ему пойти с доносом».

Николай Степанович Гумилёв

В результате 4 августа 1921 года он сам был арестован и обвинен в принадлежности к неизвестной ему Петроградской боевой организации. На допросах Гумилев вёл себя с достоинством, считал свой арест обыкновенным недоразумением и, если верить фольклору, увлеченно беседовал со следователем о литературе. Впрочем, следователи были разные, и когда одного из них кто-то из знакомых Гумилёва спросил о судьбе поэта, тот переспросил: «Какой Гумелевский? Не знаю такого. У нас свои поэты есть».

Через несколько дней после ареста Гумилёв был приговорен к расстрелу. Узнав об этом, Горький немедленно выехал в Москву, чтобы просить Ленина вмешаться в дело. Ленин будто бы пообещал поговорить с Дзержинским. Вождь революции вообще, по рассказам самого Горького, якобы гарантировал, что по делу Петроградской боевой организации никто не будет расстрелян. И только вернувшись в Петроград, Горький узнал, что все 60 человек, в том числе и Гумилёв, уже расстреляны. Впрочем, Анна Андреевна Ахматова эту историю излагала иначе. Будто бы Ленин позвонил Дзержинскому, и коротко отрезал: «Если виноват – расстрелять».

Ни место казни, ни точное время её проведения неизвестны. По одной из версий, это произошло вблизи пригородного поселка Бернгардовка то ли 24, то ли 25 августа 1921 года. В Петрограде рассказывали, что Гумилёв встретил смерть, как и подобает бесстрашному русскому офицеру, каким его всегда представлял сам поэт: «улыбаясь, с папиросой в зубах».

Впрочем, в городе долго жила легенда о том, что Гумилев не был расстрелян, что в результате стечения каких-то невероятных обстоятельств он остался жив и сумел затеряться на необъятных просторах большевистской России. Эту версию будто бы подтверждает одна «чекистская легенда», рождённая якобы в недрах КГБ в ту пору, когда органы безопасности всеми мыслимыми и немыслимыми средствами пытались спасти собственную репутацию. Легенда утверждает, что в самый последний момент к месту казни подъехал некий неназванный высокий чекистский чин и «на свой страх и риск» попытался спасти Николая Степановича. «Поэт Гумилев, выйти из строя!» – крикнул он и услышал в ответ: «Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилёв». По другой легенде, когда приговорённых к смерти везли по Ириновской железной дороге к месту казни, над вагоном неведомо как появился «красный шар, алый столп при огненном облаке». И когда этот туман рассеялся, оказалось, что Гумилёва в вагоне нет. Да и мать Гумилёва, если верить фольклору, до самой смерти не покидала надежда увидеть сына живым. Не такой человек Николай Степанович, будто бы говорила она, чтобы так просто погибнуть. Ему непременно удалось бежать при помощи своих почитателей, и он уже давно «пробрался в свою любимую Африку».

Петроград полнился слухами об арестах, убийствах и конфискациях. Передаваясь из уст в уста, слухи превращались в легенды. Как-то раз в дом князей Салтыковых пришел с обыском отряд красногвардейцев. Солдат встретила глубокая, чуть ли не выжившая из ума старуха, плохо говорившая по-русски. Командир отряда обратился к престарелой княгине: «Мадам, именем революции все принадлежащие вам ценности конфискуются и отныне являются народным достоянием». Старуха не возражала, помогала красноармейцам собирать драгоценности и произведения искусства. Напоследок потребовала: «Если вы собираете народное достояние, извольте сохранить для народа также и эту птицу», – и подала клетку с облезлым попугаем. «Мадам, народ не нуждается в этом… попугае», – возразил командир. «Но это не простой попугай, а птица, принадлежавшая Екатерине II, эта птица историческая». Она щелкнула пальцами и, если верить легенде, попугай хриплым голосом запел: «Славься сим Екатерина! – помолчал и завопил: – Платош-ш-а!!» Видимо, речь шла о Платоне Зубове, известном фаворите императрицы. Говорят, отряд сдал-таки попугая куда следует. Но куда он затем делся – умер от голода или от старости, неизвестно.

Смерть в то время была явлением обыкновенным. По воспоминаниям современников, очень многим помог выжить Алексей Максимович Горький. Рассказывают, что в голодном Петрограде он выдавал справки самым разным дамам – знакомым и незнакомым – приблизительно одинакового содержания: «Сим удостоверяю, что предъявительница сего нуждается в продовольственном пайке, особливо же в молочном питании, поскольку беременна лично от меня, от буревестника революции». Срабатывало будто бы безотказно.

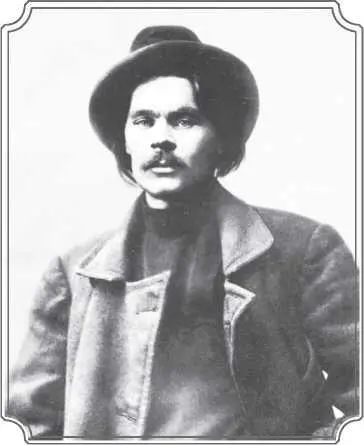

Алексей Максимович Горький

Однозначный ярлык пролетарского писателя и личного друга вождя революции, присвоенный Горькому советской властью, заслонил в общественном сознании образ сложного и противоречивого человека, каким был на самом деле выдающийся русский писатель, критик и публицист, общественный и революционный деятель Алексей Максимович Пешков, взявший себе литературный псевдоним Максим Горький. О его недюжинном художественном таланте и о том, сколько творческих и физических сил он отдавал писательскому ремеслу, можно судить по одной любопытной легенде. Во время работы над «Жизнью Матвея Кожемякина», при описании сцены, во время которой один из персонажей романа ударил жену ножом в печень, Горький упал в обморок. Жена писателя Мария Андреева бросилась к мужу и будто бы «обнаружила у него на животе кровавый след от ножевой раны».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: