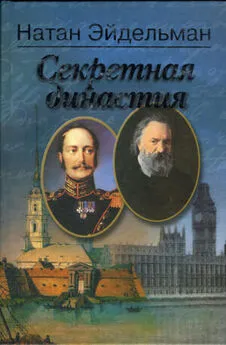

Натан Эйдельман - Секретная династия

- Название:Секретная династия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2008

- ISBN:978-5-9697-0552-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Натан Эйдельман - Секретная династия краткое содержание

Секретная династия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, правительство владело запретными декабристскими документами, декабристы владели тайными воспоминаниями. Была и третья, очень узкая, «подводная», тропа к истине — осведомленные доброжелатели.

Большинство доброжелателей, от юношей вроде Герцена до друзей вроде Пушкина, почти не имели источников информации, кроме официальных документов, рассказов немногих уцелевших, случайных вестей из Сибири, слухов... Примеры такого общественного сочувствия хорошо известны [27] Пиксанов Н. Дворянская реакция на декабризм // Звенья. Т. II. М. — Л., 1933.

. Большинство осведомленных были преуспевшими правительственными чиновниками, и очень редким, конечно, было совпадение знания о событиях 14 декабря и того сочувствия, которое заставляло бы знающего взяться за перо, как это произошло с упомянутым А. Д. Боровковым и другим чиновником Следственного комитета — А. А. Ивановским, прежде близкими ко многим декабристам и неравнодушными к их участи [28] Автобиографические записки А. Д. Боровкова // Русская старина. 1898. № 9—12; об Ивановском — Русская старина. 1874. № 2. С. 392—393; 1892. № 5. С. 292.

.

Основная часть известных нам ранних попыток нарушить заговор молчания о 14 декабря относится к 1840-м годам: после длительного шока наступило оживление общественной мысли, появилось новое поколение думающих людей, сами декабристы, выйдя на поселение, могли больше писать и говорить, печатается ряд сочинений за границей, так или иначе затрагивающих историю 1825—1826 годов [29] Тургенев Н. Россия и русские. Париж, 1847 ( фр. яз. ); русск. пер. М., 1907; Кюстин А. де. Россия в 1839 г. (русское сокращ. издание под названием «Николаевская Россия». М., 1930); Крестова Л. В. Движение декабристов в освещении иностранной публицистики. — Исторические записки. Т. 13. М., 1942. О первых русских заграничных публикациях см.: Сливовская В. В кругу предшественников Герцена. Вроцлав, 1971 ( польск. яз .).

.

Все это рано или поздно должно было вызвать какие-то разъяснения, публикации верховной власти. «Донесение следственной комиссии, — писал позже Герцен, — приходит в забвение, его трудно достать в России». Этот документ, по мнению Искандера, было необходимо «протвердить молодому поколению»: «Пусть оно посмотрит на эти сильные и могущественные личности, даже сквозь темное сердце их гонителей и судей, — и подумает, что же они были, когда и такие живописцы при всем желании не умели исказить их благородных черт» ( Г. XIII. 70 ) [30] Здесь и далее ссылки на издание А. И. Герцена (Собр. соч. В 30 т. М., 1954—1965) даются прямо в тексте с сокращенным указанием автора (Г.), тома и страницы.

.

Новые работы появились не сразу. История восшествия на престол занимает основное место в воспоминаниях, начатых Николаем I, однако они велись в глубокой тайне. В то же время отсутствие исторических работ как бы бросало тень на начало его царствования: таинственность, сколь ни полезна деспоту, всегда отчасти бьет и по нему самому. Выход был найден в том, чтобы подготовить некоторые исторические материалы, которые царь мог бы утвердить как версию для будущих поколений.

Таков был фон появления книги статс-секретаря барона Модеста Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», с которой в свое время вступит в бой Вольная печать Герцена.

В условиях бюрократической тайны роль специалистов типа Корфа сильно возрастает. Однокашник Пушкина по Царскосельскому лицею М. А. Корф сделал блестящую карьеру вследствие своего верноподданнического официального образа мышления и в то же время благодаря отличному знанию государственных учреждений, а также «секретной истории». Незадолго до смерти А. С. Пушкин консультировался с ним по поводу своих работ над историей Петра. Корф прислал столь большой список неизвестных материалов, что вызвал у Пушкина восторженное изумление. «Вчерашняя посылка твоя, — писал поэт 14 октября 1836 года, — мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить [...]. Какое поле — эта новейшая русская история! И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано...»

Впоследствии Корф явился инициатором и автором нескольких исторических работ, порожденных его монополией на недоступные документы о прошлом. Само выявление и собирание различных книг и рукописей о России, так же как последующая деятельность Корфа в качестве директора Публичной библиотеки, объективно имели, конечно, положительное значение для науки. Организованное Корфом собрание иностранной литературы о России, «Россика» Публичной библиотеки, является ценнейшим подспорьем и для современного историка, филолога. Однако именно монополия Корфа (так же как Блудова и других правительственных лиц) на важные исторические материалы была основой для тенденциозного искажения событий, пусть осуществленного преимущественно путем умолчания о важных фактах.

Историю своей книги, а также источники к ней Корф кратко проанализировал во вступлении к работе. В официальном духе он говорит, что стремится «восстановить факты в их чистоте и вместе восполнить для будущего историка России такой пробел, которого не простило бы нам потомство». Корф обосновывал необходимость своей книги тем, что «иностранцы, говоря о России, часто ошибаются даже и тогда, когда хотят быть правдивыми, а русские писатели ограничены условиями сколько необходимой, столько же и благодетельной в общественном нашем устройстве цензуры. Притом в событиях политических частные лица знают большей частью только внешнюю сторону, одни признаки или видимое проявление предметов, так сказать, только свое, тогда как в делах сего рода главный интерес сосредоточивается часто на тайных их причинах и на совокупности всех сведений в общей связи. Наконец, есть подробности, которые, таясь в неоглашенных государственных актах или сохраняясь в личных воспоминаниях самих деятелей, недоступны для массы» [31] Корф М. А. Восшествие на престол императора Николая I, 3-е изд. (первое для публики). СПб., 1857. С. VIII.

.

Между прочим, именно эти вступительные строки, как и ряд других выражений Корфа, позже подверглись резкой критике Огарева, отметившего подобострастный к высоким особам тон и апологию цензуры.

Главные свои источники Корф разделил на десять категорий (1848 г.) и еще семь прибавил в 1854 г. Он основывался на воспоминаниях и документах примерно двадцати лиц (не считая собственных заметок и некоторых безымянных свидетельств). Среди этих лиц — четыре особы царствующего дома (Николай I, императрица Александра Федоровна, великие князья Константин Павлович и Михаил Павлович). Почти все остальные свидетели Корфа — персоны в ранге министров, генерал-адъютантов, генералов (А. Н. Голицын, М. М. Сперанский, П. М. Волконский, А. И. Чернышев, А. Ф. Орлов, В. Ф. Адлерберг, Л. А. Перовский, митрополит Филарет и др.). Кроме того, Корф пользовался официальными актами следственной комиссии, Верховного уголовного суда, Государственного совета, материалами камер-фурьерских журналов и др. [32] О книге Корфа и отношении к ней русского общества см.: Порох И. В. Герцен о революционных традициях декабристов // Из истории общественного движения и общественной мысли в России. Вып. 2. Саратов, 1968. С. 55—84.

Интервал:

Закладка: