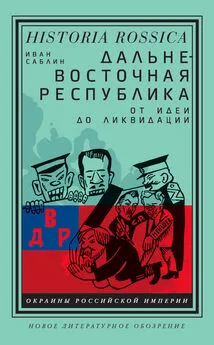

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, когда небольшевики заявляли, что ДВР находится под полным контролем РКП(б), они переоценивали как уровень единства внутри Дальбюро, так и размах его влияния. Многие члены коммунистической фракции Учредительного собрания, опасаясь превращения ДВР в автократию Краснощёкова, а не партии, поддержали Никифорова. Политбюро вмешалось и утвердило Краснощёкова председателем Правительства ДВР, включавшего в себя также большевиков Н. М. Матвеева (заместитель председателя), Д. С. Шилова, Слинкина, Ивана Павловича Кларка [682], Михаила Ивановича Бородина и якобы беспартийного Василия Степановича Бондаренко. Но конфликт на этом не окончился: во главе Совета министров встал Никифоров, вопреки решению Политбюро, утвердившего на этот пост Федора Николаевича Петрова, сторонника Краснощёкова. Хотя Ф. Н. Петров стал заместителем премьер-министра, Дальбюро большинством голосов отставило от руководства Народно-революционной армией Генриха Христофоровича Эйхе (еще одного союзника Краснощёкова) и попыталось провести свой план коллегиального руководства армией [683].

Кроме того, Дальбюро и правительство не контролировали всю территорию республики. Южная часть Приморской области была фактически автономной, а верхнеудинская Госполитохрана игнорировала Дальбюро, считала ДВР контрреволюционным «черным буфером» и соглашалась подчиняться только властям РСФСР в Иркутске. Официальное расследование, проведенное ДВР в мае 1921 года, показало, что Госполитохрана часто прибегала к пыткам, но задержать подозреваемых в злоупотреблениях не удалось: они бежали в Иркутск. Дальбюро выступило с протестом перед ЦК и Сиббюро, но трения между иркутскими и читинскими большевиками продолжались [684]. Хотя в январе 1921 года ЦК принял решение о сохранении ДВР, ЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР) ввиду Западно-Сибирского восстания (1921–1922 гг.) и Кронштадтского мятежа (март 1921 г.) не позволила подчинить Госполитохрану правительству ДВР. ЧК объяснила, что Госполитохрана не подчиняется Чите, поскольку она занимается основным вопросом для Советской России – «контрреволюционными группировками», которые в буферном государстве могут действовать легально, а главной задачей правительства ДВР являются отношения с Японией [685].

26 мая 1921 года, на фоне конфликтов среди большевиков, во Владивостоке было сформировано альтернативное правительство. Хотя Семёнов отчасти поддержал государственный переворот (в том числе финансово), власть в Приморской области оказалась в руках нового Временного Приамурского правительства под председательством С. Д. Меркулова в основном благодаря каппелевцам. В состав правительства вошли Н. Д. Меркулов, Еремеев, Евгений Михайлович Адерсон (дворянин, имперский чиновник и бывший соратник казачьего вождя Ивана Павловича Калмыкова), а также Антон Яковлевич Макаревич, но оно ассоциировалось в первую очередь с братьями Меркуловыми. Японское командование поддержало переворот, видя в нем средство отсрочить вывод войск из Приморской области. На правительственной колониальной конференции, только что закончившейся в Токио, армейская партия проиграла схватку, уступив партиям флота и торговли, выступавшим за вывод войск, но, несмотря на это, Военное министерство проинформировало США, что Япония не позволит читинскому правительству насильно свергнуть новое владивостокское руководство [686].

Временное Приамурское правительство не смогло объединить антибольшевистскую оппозицию. Еще до переворота Сергей Афанасьевич Таскин и другие сторонники Семёнова, сплотившиеся вокруг харбинского Русского национально-экономического объединения, попытались в противовес Съезду несоциалистических организаций сами сформировать новое правительство [687]. Вскоре после переворота Семёнов приплыл во Владивосток, но каппелевцы во главе с Вержбицким не позволили ему высадиться на берег, заявив, что скорее заключат мир с ДВР, чем с ним. Японское командование выступило в роли посредника в переговорах Семёнова и С. Д. Меркулова, в конечном счете встав на сторону последнего [688]. Второй съезд несоциалистических организаций Дальнего Востока, прошедший во Владивостоке в июне 1921 года, был призван разрешить конфликт и способствовать укреплению нового правительства. Действительно, некоторые правые группировки утверждали, что «только единение всех антисоциалистических сил может спасти Россию», но съезд вновь раскололся [689]. Иностранные консулы поддержали каппелевцев, и Семёнов не смог свергнуть правительство Меркулова [690]. Хотя на этот раз ему удалось высадиться на берег и добраться до Гродеково, где находилась база его сторонников, и он уже планировал организовать в середине июля 1921 года переброску семёновцев через Маньчжурию в Забайкалье, китайское правительство и Чжан Цзолинь запретили их транспортировку по КВЖД [691]. Проведя несколько недель в Гродеково, Семёнов навсегда покинул российский Дальний Восток [692].

Эсеры и меньшевики не поддержали владивостокский переворот. Не оказали ему поддержку ни профсоюзы, ни земства, ни кооперативы. Либеральная пресса отнеслась к новым властям неодобрительно. «Вечер» заявлял, что новое правительство полностью оторвалось от демократических кругов. Умеренно националистическая газета «Голос Родины» (согласно цитате в «Вечере») описывала новое правительство как группу ультраправых, неспособных объединить даже некоммунистическое население [693]. Обращаясь к леволиберальному дискурсу последних лет Российской империи, «Вечер» подчеркивал, что новому правительству, если оно хочет бороться с коммунистами, нужно преодолеть свою изоляцию от общественности. Но политика Владивостока не оставляла места широким коалициям. Правительство Меркулова распустило Приморское народное собрание, начало судебный процесс против членов бывшего Временного правительства Дальнего Востока по обвинению в получении денег от иностранцев и арестовало владивостокского городского голову эсера Бориса Александровича Косьминского. Эсер Медведев с японской помощью переправился в ДВР [694].

Умеренная эмигрантская пресса тоже критиковала Временное Приамурское правительство. Парижская газета «Последние новости», выходившая под редакцией кадета Павла Николаевича Милюкова, перепечатала критические отзывы «Голоса Родины» и «Вечера», а также материал из «Владиво-Ниппо» о немедленном роспуске Приморского народного собрания, наглядно показывающий сходство несоциалистов с большевиками, тоже использующими методы незаконной борьбы с народным представительством. «Последние новости» считали, что правительство Меркулова является демократическим только на словах. Более того, по мнению газеты, даже притворный демократизм объяснялся исключительно давлением Японии. Сам переворот представлялся чисто военным, а правительство – зависимым от каппелевцев. И все-таки «Последние новости» поддерживали Меркулова в его борьбе с Семёновым. С точки зрения газеты, оба принадлежали к крайне правым, но Семёнов с его дурной славой считался угрозой всему антибольшевистскому движению в Сибири. Более того, признавая, что формирование правительства Меркулова играет на руку японцам, желающим изолировать Приморскую область от остальной России, «Последние новости» вместе с тем выражали надежду, что подобная изоляция будет способствовать демократическим преобразованиям [695].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)