Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Упоминание «скалы Левкада», которую минуют в «Одиссее» души женихов непосредственно перед попаданием в Аид, перекликается со свидетельством о том, что в поэме Арктина Милетского (VIII в. до н. э.) «Эфиопида» Фетида, похитив из костра сына Ахилла, перенесла его на остров Левка (SC I: 319). На священном острове Левка, по зафиксированным позднее мифам, наряду с Ахиллом, посмертно обитали Патрокл, Аякс и Антилох, и именно в этом окружении Ахилл упоминается в преддверье Аида в «Одиссее» (Od. XXIV. 9–17). Культ Ахилла на Левке изначально находился под особым покровительством жителей Борисфена и Ольвии [72]. Гесиод (рубеж VIII–VII вв. до н. э.) уже знает Истр, чьи устья соседят с Левкой.

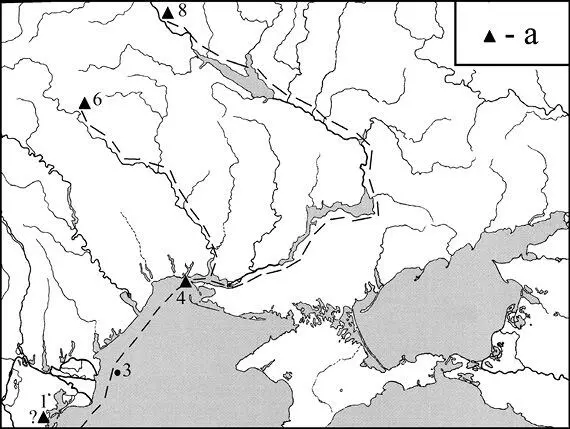

Рисунок 30. Карта находок греческих сосудов конца VIII — середины VII в. до н. э. в Северном Причерноморье: а — фрагменты сосудов конца VIII — середины VII в. до н. э.

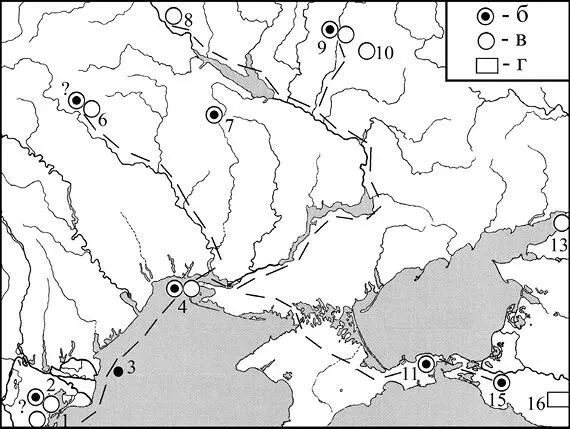

Рисунок 31. Карта находок греческих сосудов третьей четверти VII в. до н. э. в Северном Причерноморье: б — ойнохои типа Темир-Горы; в — другие сосуды третьей четверти VII в. до н. э.; г — Келермес

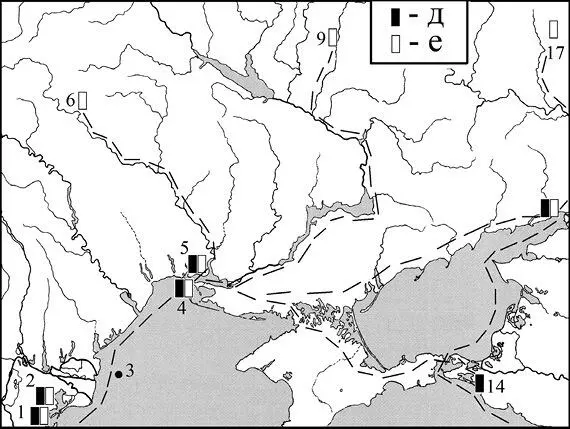

Рисунок 32. Карта находок греческих сосудов последней трети VII — рубежа VII–VI вв. до н. э. в Северном Причерноморье: д — поздние Vogelschale 630–590 гг. до н. э.; е — другие сосуды последней трети VII в. до н. э.

Географические обозначения для рисунков 30–32: 1 — Истрия; 2 — Оргаме; 3 — о. Левка; 4 — Борисфен-Березань; 5 — Ольвия; 6 — Бельское; 7 — Болтышка; 8 — Трахтемировское; 9 — Бельское; 10 — Коломак; 11 — Темир-Гора; 12 — Таганрогское (Кариа); 13 — Красногоровка; 14 — Алексеевское (около Синдской гавани); 15 — курган у г. Крымск (устная информация Т. В. Рябковой о раскопках Н. Ф. Шевченко в 2007 г.); 16 — Келермес; 17 — Хопёрская

Из всего вышеизложенного следует, что посмертная сакрализация, а затем и культ Ахилла на той территории, которая позднее вошла в состав хоры Борисфена и Ольвии, зародились никак не позже зарождения их на Левке и, меняясь по форме, развивались со втор. пол. VIII в. по конец VII в. до н. э. и далее.

По Геродоту, именно от эмпория борисфенитов (т. е. от Березани), находившегося «в самой середине побережья всей Скифии», производится перечисление этногрупп, живущих по Ю. Бугу и Днепру (вдоль путей торговых и иных контактов). От этого же центра отсчитывается путь на восток и северо-восток вплоть до священных аргиппеев и исседонов, от которых Аристей Проконнесский узнал о живущих дальше аримаспах, а также о грифонах и гипербореях (Hdt. IV. 17–20). Путешествие Аристея после внимательного анализа источников датируется, вероятнее всего, не позднее 660-х гг. (Мусбахова 2011). С учетом всего сказанного полагаю, что путь Аристея, целью которого было достижение земли священных гипербореев, мог пролегать в начальном его отрезке через район Березани и Днепро-Бугского лимана, который в конце VIII — середине VII в. до н. э. уже посещался греками из Ионии, обязательно проезжавшими при этом мимо Проконнеса.

Археологические данные в основном подтверждают картину, складывающуюся при сопоставлении архаических письменных источников. Обломки Vogelkotile (первая треть VII в. до н. э.) обнаружены в лесостепи на Трахтемировском городище в Среднем Поднепровье, а фрагмент ранней Vogelschale (первая половина и середина VII в. до н. э.) — на Немировском, в бассейне Ю. Буга. Подобные уникальные находки столь архаичной керамики более не отмечены нигде во всем Причерноморье. Найдены эти фрагменты вдали от моря, «в скифской глубинке» и происходят из Северной Ионии, а не из Южной, откуда поступала на Березань, а через нее в Скифию расписная керамика, начиная с третьей четверти VII в. и позднее (Kerschner 2006). При этом столь ранние сосуды уже хорошо вписаны в систему сакральных представлений населения Скифии [73]. Эти сосуды могли попасть в лесостепь лишь по путям, идущим по Днепру и Ю. Бугу или вдоль них, а значит, только через Березань и Днепро-Бугский лиман.

О появлении эллинов в столь раннее время на Березани кричит фрагмент ионийской ойнохои с надписью, которая была охарактеризована С. Р. Тохтасьевым как палеографически наиболее древняя «из обнару-женных на сегодняшний день на Березани, в других милетских колониях и в самом Милете» (Тохтасьев 2005: 136) и, следовательно, может быть отнесена к VIII в. до н. э. [74]Исходя из законов статистики и вероятности, невозможно предположить, что ойнохоя (?) с граффито была единственным сосудом столь раннего времени, привезенным эллинами на Березань. В самом деле, в таблице, приведенной Л. В. Копейкиной, отмечается также большое количество «ионийской полосатой» керамики (Копейкина 1986), к которой относится и фрагмент с граффито. Но хронология ионийской полосатой керамики в применении к материалу Березани разработана плохо, поэтому среди фрагментов, отмеченных Л. В. Копейкиной, могут, вероятно, скрываться и другие обломки керамики конца VIII — начала VII в. до н. э. [75]

Три точки, где обнаружена керамика, суммарно датируемая концом VIII — серединой VII в. до н. э. (Трахтемиров, Немиров, Березань), резко выделяют район вокруг Березани и Днепро-Бугского лимана из всех районов греческой колонизации на всех берегах Понта (рис. 30). Данные археологии хорошо соотносятся с показаниями письменных источников, а вместе они доказывают, что эллины «начали интересоваться» северо-западным побережьем Понта не «со второй половины VII в.», а со второй половины VIII в. до н. э. («Одиссея», Арктин, Гесиод) и что с конца VIII и до середины VII в. до н. э. они приезжали сюда сезонно (?), вступая в разнообразные отношения с местным населением степи и лесостепи. Первоначальное освоение этих северных мест, где греки попадали в совершенно иную природно-климатическую зону, чем в Средиземноморье и на других побережьях Понта, наряду с практическими целями, имело характер «сакральной колонизации», постепенного переосмысления и оптимизации устрашающих мифологических образов, первоначально соотнесенных с этими областями, расположенными на самом краю ойкумены (людоедство лестригонов, коварство Кирки, жуткий Аид с томящимся в нем, несмотря на владычество над мертвыми, Ахиллом). Должно было произойти «освящение» этих мест, чтобы стало возможным основывать здесь стационарное круглогодичное поселение. Необходимо было изжить образ Аида в земле киммерийцев, превратить Ахилла из владыки над мертвыми во владыку Скифии, основать его святилища и святилища великих богинь («мать богов», Геката), «эллинизировать» происхождение самих скифов, сочетая образы туземной мифологии с эллинскими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: