Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

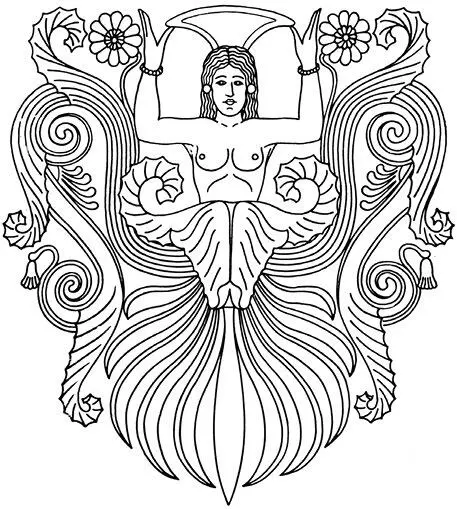

Рисунок 38. Изображение женского божества под ручкой серебряного блюда из чертомлыцкого кургана

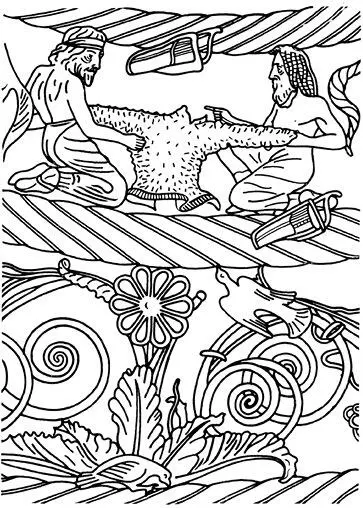

Рисунок 39. Пектораль из Толстой могилы

Рисунок 40. Центральная сцена верхнего пояса пекторали из Толстой могилы

Рисунок 41. Бляха поясная: сцена под деревом (пара). V–IV в. до н. э. Россия. Золото, литье. Сакская культура. Сибирская коллекция Петра I. Инв. № Си-1727.1/162. Фото В. М. Теребенина © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2018

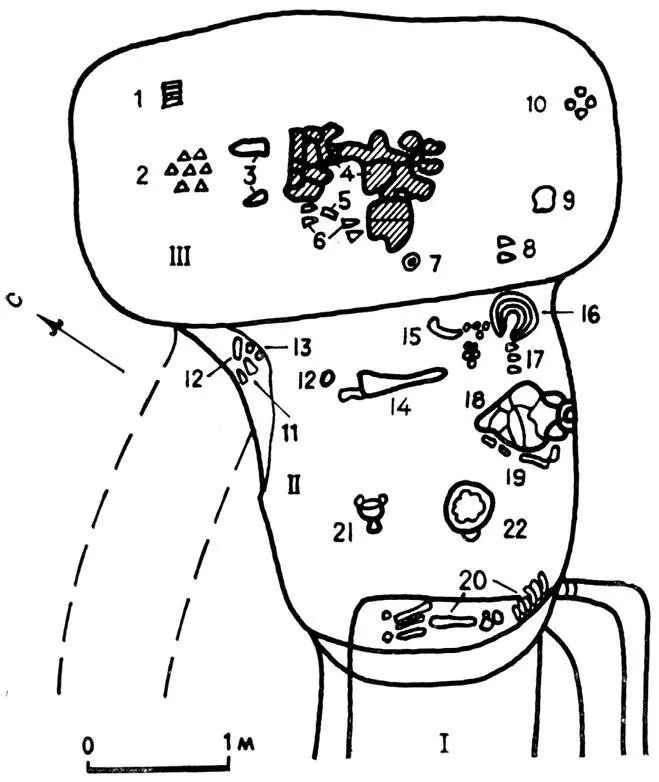

Рисунок 42. Схема размещения вещей в центральном погребении Толстой могилы: I — входная яма; II — дромос; III — погребальная камера; IV — грабительский ход. Вещи в погребальной камере: 1 — подтоки копий и дротиков; 2 — золотые бляшки; 3 — следы поножей; 4 — обломки панциря; 5 — рукоятка ножа; 6 — первый колчанный набор наконечников стрел; 7 — втулка булавы; 8 — второй колчанный набор наконечников стрел; 9 — остатки черепа основного покойника; 10 — пластинки пояса. Вещи в дромосе: 11 — третий колчанный набор; 12 — обломки ножа; 13 — пластинки пояса; 14 — меч; 15 — детали нагайки; 16 — пектораль; 17 — четвертый колчанный набор наконечников стрел; 18 — трехручная амфора; 19 — железный черпак (?); 20 — остатки человеческого скелета (кости ног и торса); 21 — светильник (?) в виде котла; 22 — бронзовый лутерий

Пектораль из Толстой могилы среди близких ей по времени и месту нахождения вещей имеет две несомненные аналогии. Первая, «формальная», аналогия — сходная по форме (а частично и по технике исполне-ния) золотая пектораль из погребения женщины (как полагают, жрицы богини Деметры) в одном из склепов Большой Близницы. Вторая, не столь прозрачная, но не менее важная аналогия — серебряная с позолоченными изображениями Чертомлыкская амфора, на тулове которой размещены три горизонтальные пояса изображений, по стилю и составным элементам аналогичных трем поясам изображений на исследуемой пекторали. Различия в форме и практическом назначении обоих предметов еще более подчеркивают поразительное сходство систем имеющихся на них изображений, наталкивающее на мысль о существовании некой общей для обоих предметов схемы построения и соотнесенности различных образов, повторяющихся в греко-скифских изделиях [78]. Сакральное значение подобных изделий доказывается нахождением их в погребениях, употреблением при их изготовлении «священного» у скифов золота, а также для одних — сакрализованностью в рамках скифской мифологии и эпоса самого класса объектов, к которому они относятся («большой сосуд», «сосуд для питья», меч и лук с колчаном), для других — нахождением подобных предметов в безусловно жреческих погребениях (пектораль из Большой Близницы).

Отправным пунктом для понимания семантики изображений на пекторали является предложенное и подробно аргументированное нами в специальной работе прочтение всей системы изображений на Чертомлыкской амфоре [79], которое сводится к следующему.

На фризе, расположенном на плечиках амфоры, представлена система взаимосвязанных сцен, посвященная теме, которую можно условно определить как «жизнь и назначение скифских лошадей». Последовательно и симметрично, развиваясь и усложняясь от оборотной стороны амфоры к лицевой (центральной), огибая амфору слева и справа, располагаются следующие сцены: № 1, 2 (каждая) — один, свободно пасущийся жеребец; № 3, 4 — поимка жеребца скифом; № 5, 6 — жеребцы, уже укрощенные человеком; и, наконец, № 7 — узловая сцена, где изображена кобылица, приносимая в жертву божеству и окруженная четырьмя скифами, совершающими этот обряд. Эта сцена отнюдь не буквально соответствует описанию подобного обряда у Геродота (IV, 60), как это считает Е. Е. Кузьмина (Кузьмина 1976) [80], а воспроизводит определенные действия, приводящие к достижению тех же, что и у Геродота, последовательных результатов в процессе жертвоприношения. Так, рассказу Геродота о стреноживании коня с последующим рывком веревки назад (с целью «отключить» передние ноги и привести животное в беспомощное состояние) на амфоре соответствует сцена растягивания двумя скифами двух передних ног коня в разные стороны; удушению, следующему за падением животного и производимому, по Геродоту, жрецом с помощью петли и палки, на амфоре соответствует сцена одновременного с растягиванием ног душения веревкой, производимого молодым безбородым скифом. Особенно интересна фигура крайнего справа, четвертого в этой сцене скифа: у него, единственного из всех восьмерых скифов, на фризе куртка частично снята, так что обнажены правая рука и плечо; обнажены у него и ступни, а взгляд обращен на некий предмет (или предметы), который он, видимо, держит в руке (кисти рук не сохранились). Фигуру эту можно интерпретировать как изображение скифа, приготовившегося к трудоемкой операции снятия ножом шкуры животного и приготовления жертвенного мяса, операции, которая должна была, по Геродоту, следовать за удушением животного и требовала, судя по этнографическим параллелям, энергичных действий правой рукой, погружавшейся до плеча во взрезанную тушу животного.

Прямо по центральной оси сосуда, над сценой жертвоприношения кобылицы, располагается в верхнем горизонтальном поясе сцена терзания оленя двумя грифонами, которую мы склонны рассматривать в ряду намечающихся в скифском искусстве еще на рубеже VII–VI вв. до н. э. и развивающихся далее в скифо-сибирском «зверином стиле» и в произведениях греко-скифского искусства тем «благого терзания», связанных с мифологизированными представлениями о вечной и необходимой смене солнца и луны, дня и ночи, тепла и холода, жизни и смерти.

На той же центральной оси, прямо под сценой жертвоприношения, находится кран для излияния наполнявшей амфору жидкости, оформленный в виде головы коня, окруженной плавникообразным воротником, крыльями и помещенной над головой пятилепестковой розеткой, которая не связана с остальными элементами растительного орнамента, покрывающего все тулово сосуда ниже плечиков. Эту голову мифического коня мы рассматриваем как греческую интерпретацию образа того божества, которому из всех скифов поклонялись лишь царские, — бога Фагимаса-да, аналогичного греческому Посейдону — покровителю коневодства (Hdt. IV, 59). Для воплощения животнообразного облика этого божества (у скифов VI в. до н. э. изображавшегося, вероятно, наряду с другими, близкими по функциям богами, и в виде летящего в позе сакрального возлежания оленя, иногда окруженного клювами и хищниками, а иногда — растительными мотивами) греческий мастер использовал иконографию двух мифических коней, теснейшим образом связанных с Посейдоном и сохранявших еще в IV в. до н. э. (и позднее) все признаки древней «конской» сущности этого бога, некогда представлявшегося в виде жеребца, т. е. иконографию коня Пегаса, сына Посейдона и Медузы, обычно изображавшегося крылатым, и морского коня гиппокампа, обычным признаком которого являлись плавникообразный гребень и воротник. Розетка над головой указывает на солярный (или шире — небесный) аспект в мифологии этого божества и перекликается с сообщением Геродота о связи коня с божеством-солнцем у родственных скифам массагетов (Hdt. I, 216) [81].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: