Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-335-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

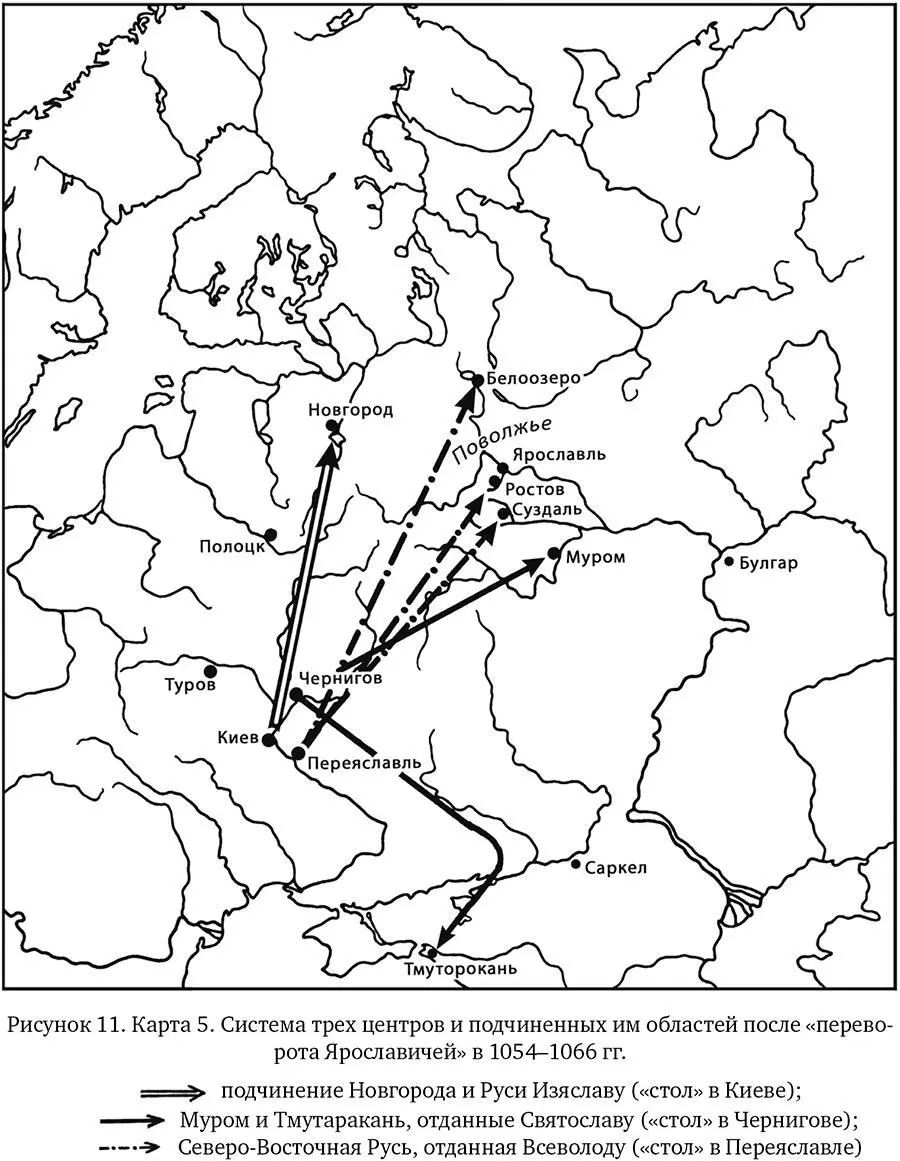

Многие редактированные летописи стараются скрыть подозрительное сидение Изяслава в Турове в 1054 г. В достоверных списках ПВЛ (И, Х) имеем: «Изяславу тогда сущоу в Турове княжачи», а в Л и НПЛм фраза стыдливо оборвана: «Изяславу тогда сущу…», – а далее пустота, скрывающая опасную для Изяслава тайну. Особенно трогательна запись в Новгородской карамзинской: «Изяславу сущу тогда Ту…» – и дальше не хватило сил написать правду (ПСРЛ 2002: стб. 65). Зато в поздних новгородских летописях (Софийская I и др.) имеем уже: «Изяславу сущу тогда в Новегороде», хотя ниже сообщается: «и приде Изяслав к Новугороду», что нелогично. Налицо попытки обосновать отсутствовавшие у Изяслава права на новгородский стол, который он вопреки воле отца и матери захватил в 1055 г. (рис. 11).

О том, как это воспринималось в Новгороде даже близкими Изяславу людьми, о том, как тщательно построенная конструкция государства, обращенного и к «Скандинавскому», и к «Эллинскому» Средиземноморьям, была разрушена, – имеется определенное свидетельство:

«Изяславу же князю тогда придержащу обе власти, и отца своего Ярослава и брата своего Владимира. Сам же Изяслав князь правляаше стол отца своего в Кыеве, а брата своего стол поручи правити близоку своему Остромиру Новеграде»(приписка дьяка Григория, написавшего в 1056–1057 гг. «Остромирово Евангелие» для Остромира, родственника и Изяслава, и Ростислава).

Два «стола» – две «власти». Изяслав, с согласия двух других старших братьев, захватывает Новгород, изгоняет Ростислава и поручает город родичу своему Остромиру, что зыбко и компромиссно, поскольку сын Остромира Вышата был воеводой Владимира, а позднее – сторонником и соратником Ростислава.

Но не грозила ли эта неосуществленная «двуглавая» конструкция распадом Руси на два государства? В пользу этого, пожалуй, свидетельствует начало НПЛм: «Временникъ, еже есть нарицается летописание князей и земля Руския, и како избра Бог страну нашу на последнее время, и грады почаша бывати по местом, преже Новгородчкая волость и потом Киевская». Речь идет о двух волостях, но явный приоритет отдан Новгородской по существенному признаку: более раннему созданию «градов». Несомненно, возможность распада на два государства учитывалась и нейтрализовалась такими дальновидными политиками, как Ярослав и Ингигерд. Но об их конкретных планах дальнейшего обустройства Руси и сохранения ее единства при правлении следующего поколения мы не знаем почти ничего. Неожиданные смерти 50-летней Ингигерд и 32-летнего Владимира разрушили эти планы. Этот старший внук Ярослава, княживший в Новгороде после смерти отца (Мачинский 2003а), подозрительно не упомянут в знаменитом «завещании» Ярослава, что явно говорит о том, что оно было отредактировано. (Отмечу, что в 1066 г. по заказу Изяслава или Святослава был отравлен 28-летний Ростислав.)

Видимо, Ярослав и Ингигерд связывали некие надежды с умным, образованным и талантливым «русином» митрополитом Иларионом, знакомым, судя по его «Слову» и деятельности, и с византийской, и с западноевропейской церковной и богословской традицией и способным на очень самостоятельные действия и свободные и оригинальные трактовки как Священного Писания, так и истории и предназначения Руси. Но этим надеждам тоже не суждено было сбыться.

Произведенный переворот коснулся многого. Русь получила три столицы – и все на юге. «И преставися Ярослав, и осташася 3 сынове его <���…> И разделиша землю, и взя болший Изяславъ Кыевъ и Новъгород и иныи городы многы кыевьския в пределех, а Святославъ Черниговъ и всю страну въсточную до Мурома, а Всеволод Переяславль, Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволжье» (НПЛм) (рис. 11).

В 1054–1055 гг. с новгородского «стола» был смещен Ростислав. Одновременно пост главы Русской церкви покидает (явно смещенный) митрополит Иларион, поставленный в 1051 г. Ярославом и собором русских епископов, а его место в 1055 г. занимает митрополит-грек Ефрем, присланный константинопольским патриархом. В связи с этим событием надо помнить, что 1054 г. – это год окончательного и бесповоротного расхождения Западной (Римско-католической) и Восточной (Греко-кафолической, ортодоксальной) церквей. Неизвестно, как бы повели себя при этом расколе Ярослав и Иларион. При первой «репетиции» раскола в 863–869 гг. святые Константин (Кирилл) и Мефодий, просветители славян, позднее включенные в число святых сопокровителей Европы, своими действиями показали, что они не приемлют нарушения единства христианской церкви, и, будучи подчинены константинопольскому патриарху, интенсивно общались с папой и ездили в Рим. Многие предки и старшие родичи Ярослава (Ольга, Ярополк, Владимир) тоже интенсивно общались с Западной христианской церковью, возглавляемой папой. Прочные династические брачные связи с Западом были у Владимира и особенно у Ярослава, у которого складывались непростые отношения с Византией, выразившиеся в походе 1043 г. «Мних и пресвитер Иларион» был несомненно поставлен главой Русской церкви в 1051 г. не по инициативе константинопольского патриарха, а волей Ярослава и исполнявшим ее собором епископов. Смещение Илариона и призвание (или принятие) Ярославичами митрополита-грека, поставленного одним из инициаторов раскола патриархом Михаилом Керуларием, основательно отделяло Русь от Запада, что в дальнейшем определило многое в ее судьбах. После 1054–1055 гг. ничего достоверного о судьбе многообразно одаренного Илариона мы не знаем. Однако известно, что новый митрополит Ефрем, воспользовавшись доносом «холопа Дудики», в 1055 г. вызвал в Киев для следствия и сместил с новгородской кафедры Луку Жидяту.

Ростислав продолжил борьбу за новгородский «стол» и, судя по всему, около 1060–1064 гг. завладел им. Очень знаковым было наречение именем Рюрик первого сына Ростислава, рожденного около 1056–1060 гг. Это был первый Рюрик в русской истории после основателя династии. Его имя говорит о том, что предание о призвании Рюрика пользовалось известностью и авторитетом в первой половине XI в. Именование Рюриком сына означало, что Ростислав убежден в своем праве и праве своих потомков на новгородский стол. Второго сына он называет в честь отца Владимиром (известен в летописях как Володарь). После вторичного свержения с новгородского «стола» около 1064 г. (Куза 1968; Мачинский 2003а) Ростислав с верным Вышатой бежит в Тмутаракань, куда еще раньше, в 1061 г., после конфликта с Изяславом бежал Никон Великий, игумен Киево-Печерского монастыря. В 1066 г. в Тмутаракани Ростислав был отравлен.

В 1064 г. начинает войну за утратившую законного князя Новгородчину полоцкий князь Всеслав, относящийся к тому же поколению Рюриковичей, что и Ростислав. В 1066–1067 гг. он берет и частично сжигает Новгород и грабит Святую Софию, но потерпев поражение от Ярославичей, заключается ими – в нарушение крестного целования – в поруб в Киеве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: