Виталий Познахирев - Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII - XX вв.)

- Название:Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII - XX вв.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нестор-История

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Познахирев - Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII - XX вв.) краткое содержание

Используя документы 17 архивохранилищ бывшего СССР и около 300 опубликованных источников, автор приводит основные данные практически обо всех турецких высших офицерах, когда-либо побывавших в русском плену (104 человека) и, главное, раскрывает порядок и правила управления контингентом названых лиц, начиная с момента их пленения и заканчивая репатриацией или натурализаций.

Книга адресована как специалистам-историкам, так и всем тем, кто интересуется проблемами военного плена и интернирования, а также прошлым российско-турецких отношений.

Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII - XX вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

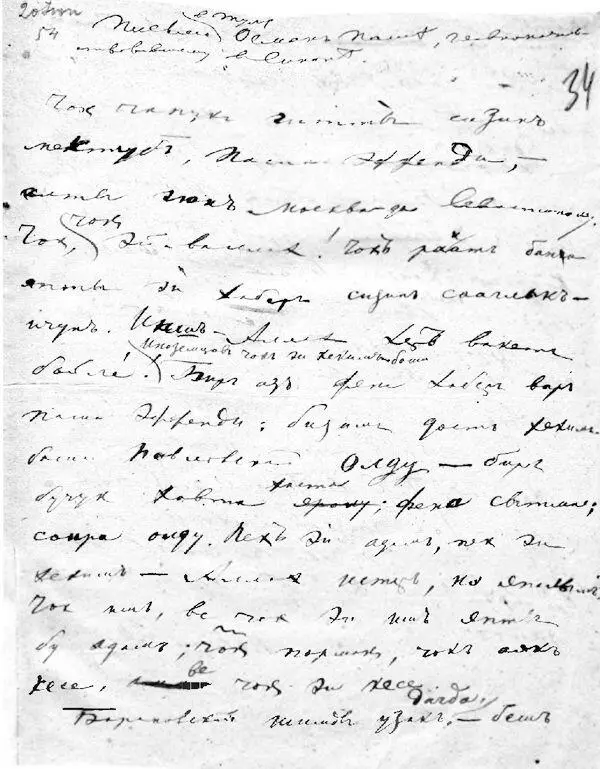

Первая страница письма капитана 2 ранга Бутакова вице-адмиралу Осман-паше от 20 июня 1854 г.

Письмо написано кириллицей на турецком языке.

(РГА ВМФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 18. Л. 34.)

Большая часть писем носило семейно-бытовой характер. Например, раненый вице-адмирал Осман-паша [61] вскоре после пленения сообщал сыну, что находится в Севастополе, «немного не здоров», но доктора за ним имеют хороший присмотр. В этом же письме адмирал просил выслать ему, по возможности, две фески, а на случай своей смерти назначал сына «полным хозяином, но с обязанностью иметь присмотр за матерью» [164].

• Находясь в пунктах интернирования, генералы нередко сталкивались с проблемой языкового барьера, решение которой Петербург в XIX в. фактически полностью переложил на губернаторов. Впрочем, последним, как правило, удавалось (пусть даже и не сразу) находить переводчиков среди работающих во вверенном им регионе османских предпринимателей, представителей российского исламского духовенства или русских военнослужащих из числа татар, проходящих службу в гарнизонных частях [165].

• Еще одной проблемой для высокопоставленного пленника могла стать ограниченность его вербальных контактов с соотечественниками. Это особенно актуализировалось в тех случаях, когда русские руководствовались упомянутым выше принципом: «один город — один паша» и тем самым фактически обрекали генерала на общение лишь с его собственным солдатом-денщиком. А поскольку каждодневные диалоги с последним удовлетворяли, конечно же, далеко не всех, многие паши стремились обзавестись компаньонами, близкими им по статусу. Российские власти этому, как правило, не препятствовали. Так, в Новгороде Хывзы-паша [83] проживал в одном домике со своим начальником штаба полковником Изет-беем; интернированному в Калугу Рахман-паше [66] было позволено взять к себе одного из старших офицеров, плененных вместе с ним в Карсе, а при вице-адмирале Осман-паше [61] всегда находились два командира кораблей из состава его уничтоженной в Синопе эскадры: капитан 2 ранга Али Тахир-бей (фрегат «Фазли-Аллах») и капитан-лейтенант Гасан-бей (корвет «Неджми-Фешан»).

Несколько иначе поступил бригадный генерал Мустафа-паша [68]. Когда ему наскучила одинокая жизнь в Твери, он обратился к Александру II и получил высочайшее разрешение выехать в Москву «для свидания» с Керим-пашой [65] и остаться в этом городе до момента своей репатриации [166].

• В заключение не можем не обратить внимания на то, что российские власти старались без особой необходимости «не вмешиваться» в дела пашей или, по крайней мере, минимизировать свое вмешательство. Например, в начале 1812 г. вдова чиновника из свиты Серур Мегмет-паши [35] подала Калужскому губернатору жалобу, в которой обвинила пашу в присвоении ее имущества и принуждению к сожительству с неким Мегмедом Уршидом, который «обходится с ней столь тирански, что неоднократно подвергал жизнь ее опасности». Женщина просила разрешения вернуться на родину «с поданием помощи в проезде, поелику все оставшееся после мужа имение находится у паши Серур Мегмета». Последний, в свою очередь, все отрицал, настаивая на том, что вдова «с помянутым Уршидом по согласию ее венчана <���…>, и что он, паша, никакого имения к себе не брал».

Характерно, что ни Калужский губернатор, ни даже Министр полиции решения по жалобе принять не отважились и переслали ее «на благорассмотрение» Комитета Министров. Однако высший правительственный орган Российской империи тоже не стал утруждать себя ни разбирательством, ни «поданием помощи в проезде», а лишь ограничился постановлением о том, что заявительница может «возвратиться в отечество свое, когда она к отправлению своему случай и способы найдет» [167].

Глава пятая

Аудиенции в императорской резиденции. «Светская жизнь» и повседневный быт. Перемещения в пределах России с лечебно-оздоровительными и культурно-познавательными целями

Основные сведения о пленных османских военачальниках, удостоенных аудиенции в императорской резиденции , представлены нами в Таблице 18. Как видно из последней, за годы русско-турецкого вооруженного противостояния:

— при высочайшем дворе был принят примерно каждый десятый высокопоставленный пленник (а в период до конца 1829 г. — каждый шестой);

— в различных резиденциях российских императоров паши побывали (поодиночке и группами до трех человек) в общей сложности не менее 18 раз (без учета многочисленных случаев посещения ими придворного театра, особенно в период правления Екатерины Великой).

О том, что представляли собой названные приемы, лучше всего говорят следующие выдержки из Церемониальных камер-фурьерских журналов:

• 1 ноября 1770 г., Санкт-Петербург. «Государыня вышла в комнату, где пост кавалергардов <���…> в которой <���…> представлены ее императорскому величеству присланные из заграничной армии взятые в полон турецких войск чиновные, коих было 26 человек (в т. ч. Эммин-паша [5], Абдул-паша [6] и Мехмет-паша [7] — В.П.). И как ее императорское величество соизволила войти в оную комнату, то означенные турки, по своему обыкновению, пали на колена и свои руки положили ко лбу, и ее императорское величество, чрез находящегося при них переводчика, высочайше повелеть соизволила им встать и, подходя к ним, соизволила, чрез помянутого ж переводчика, спрашивать о их чинах и о прочем; також его императорское высочество (наследник престола великий князь Павел Петрович — В.П.) <���…> с ними чрез переводчика разговаривать изволили; продолжение в оной комнате происходило с полчаса».

Таблица 18

Список пленных пашей, удостоенных приема при российском императорском дворе (в зимней и летних резиденциях) [168]

| № п.п. | Число бунчуков и имя паши | Кем принят | Дата приема | Место приема |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Трехбунчужный Яхья-паша [1] | Анной Иоанновной | 17.02.1740 г. | Петербург |

| 2 | Трехбунчужный Колчак-паша [4] | |||

| 3 | Трехбунчужный Эммин-паша [5] | Екатериной Великой | 01.11.1770 г. | Петербург |

| 4 | Двухбунчужный Абдул-паша [6] | 30.03.1771 г. | Петербург | |

| 02.07.1771 г. | Царское Село | |||

| 5 | Двухбунчужный Мехмет-паша [7] | 01.08.1771 г. | Петергоф | |

| 18.04.1772 г. | Петербург | |||

| 28.12.1774 г. | Петербург | |||

| 6 | Трехбунчужный Ибрашм-паша [8] | 18.03.1772 г. | Петербург | |

| 18.04.1772 г. | Петербург | |||

| 28.29.06.1772 г. | Петергоф | |||

| 28.12.1774 г. | Петербург | |||

| 7 | Трехбунчужный Гуссейн-паша [11] | 11.03.1789 г. | Петербург | |

| 25.05.1789 г. | ||||

| 8 | Трехбунчужный Рамиз-паша [28] | Александром I | 19.12.1809 г. | Петербург |

| 01.01.1810 г. | ||||

| 05.01.1810 г. | ||||

| 01.01.1811 г. | ||||

| 9 | Двухбунчужный Измаил-паша [32] | 18.06.1811 г. | Павловск | |

| 01.01.1812 г. | Петербург | |||

| 10 | Двухбунчужный Ибрагим-паша [50] | Николаем I | 13.07.1829 г. | Красное Село |

• 30 марта 1771 г., Санкт-Петербург, «…и остановясь в Малиновой комнате, перед статс-дамскою, в которой находились привезенные ко Двору взятые в полон в Бендерах Сераскир (Эммин-паша [5] — В.П.) и паши (Абдул-паша [6] и Мехмет-паша [7] — В.П.) и прочие с ними чиновные, ее величество чрез переводчика соизволила с сераскиром несколько времени продолжать разговор; по сем прибыла в галерею, в которой начался бал, куда, по высочайшему повелению, для смотрения бала введен был и сераскир с прочими чиновными».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: