Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

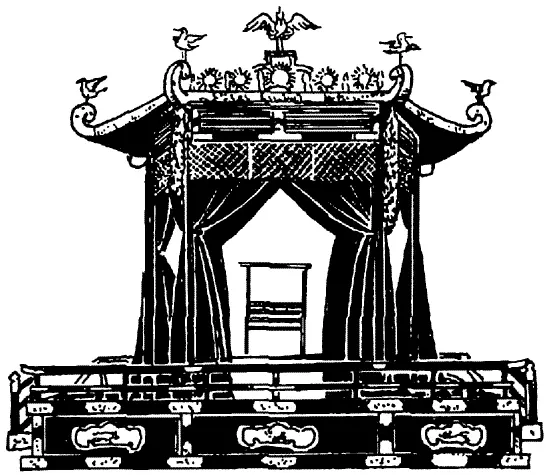

Императорский трон.

Понятие мудреца-махито входит в употребление в Японии тоже в конце VII в. Все знатные роды того времени обладали кабанэ — титулом знатности. В конце VII в. главным кабанэ становится махито. Это кабанэ присваивалось только членам императорского рода. Еще одно кабанэ — мити-но си — обозначало даосского монаха. То есть японский Двор того времени представлял из себя верховное божество в лице правителя и окружавшего его святых мудрецов.

Японские правители древности обладали по крайней мере тремя именами: детским, взрослым и посмертным. С идеологической точки зрения самым важным было многосоставное посмертное имя — именно оно лучше всего отражает то, что хотела внушить самой себе, а заодно и всем остальным, правящая элита. Так вот, в посмертное имя императора Тэмму входит следующее словосочетание, имеющее прямое отношение к китайской политической мысли: Небесный Мудрец с Оки (Оки-но Махито), где «Оки» (кит. Инчжоу) — одна из трех священных даосских гор-островов (другие носят название Пэнлай и Фанчжан), там и обитали бессмертные мудрецы.

Получается, что земной император уподобляется небесному божественному повелителю. Именно поэтому в императорских указах столь часто употребляется выражение «камунагара» — «являясь божеством». Тронный зал правителя назывался либо «фиолетовым дворцом», либо «Залой Великого Предела» ( дайгоку-доно ). Понятие Великого Предела (кит. Тайцзи) выражало собой идею предельного состояния бытия, из которого путем последовательного удвоения рождаются женское и мужское начала ( инь и ян ), а затем и все сущее.

Атрибутами императорской власти в Японии являются меч, зеркало и яшмовая печать. Железные мечи и бронзовые зеркала во множестве находят при раскопках древних курганов, т. е. уже тогда полагали, что они обладают сакральной силой. Печать на всем Дальнем Востоке является атрибутом определенных властных полномочий. Ранее, до начала всеобъемлющего китайского влияния, роль печати выполняла магатама — пластина из полудрагоценного камня, выполненная в форме запятой. Все три регалии передаются из поколения в поколение при вступлении нового императора на престол.

Каждая из регалий связана с определенным мифологическим эпизодом. Для демонстрации чистоты своих намерений перед своим братом — Сусаноо — прародительница императорского рода богиня солнца Аматэрасу («светящая с неба» или «освещающая небо») надевает ожерелье из магатама. Когда Аматэрасу скрылась в небесной пещере, ее выманивали оттуда с помощью различных ритуальных ухищрений, в частности, с помощью бронзового зеркала, в которое, как считалось, должно было «вселиться» божество. Что до меча, то он связан не с Аматэрасу, а с Сусаноо — именно он победил змея-дракона и вырвал из его хвоста чудесный меч.

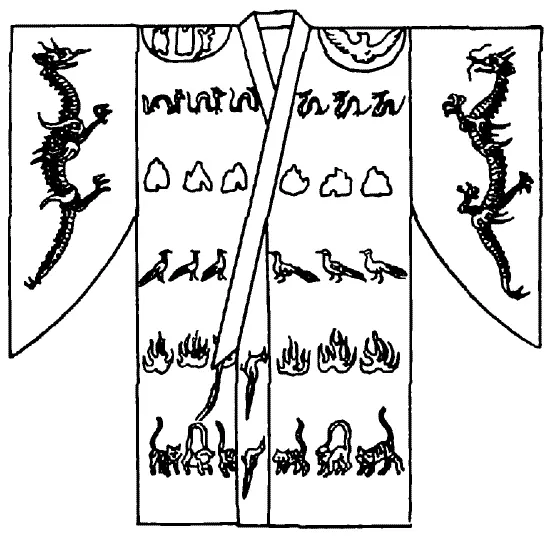

Одеяние императора.

Герб императорского дома — это шестнадцатилепестковая хризантема. Часто изображается в качестве современной государственной символики — например, на заграничных паспортах. В китайской, а затем и в японской культуре хризантема считалась знаком долголетия, что, в частности, связано с известной стойкостью хризантемы перед холодами. Китайская легенда сообщает также о том, что возле одной реки на скале росло множество хризантем. Роса с цветков скатывалась в воду, и те люди, которые пили воду из реки, отличались отменным здоровьем и долголетием. Отсюда и происходит поверье: вино, настоянное на лепестках хризантемы, продляет жизнь до 8000 лет.

В Японии хризантема стала выращиваться в качестве сырья для приготовления лекарств по крайней мере с IX века. В хэйанской литературе описан такой обычай: в ночь перед девятым днем девятой луны на цветы хризантемы набрасывали шелковую ткань, которой наутро обтирались. Считалось, что пропитанная росой и ароматом хризантемы ткань способна обеспечить бессмертие. И сегодня члены императорской семьи в этот день любуются хризантемами и пьют сакэ из чарки, в которой плавает цветок.

Как мы видим, на символику, связанную с японским императором, китайские представления оказали очень большое влияние. Но при этом нельзя забывать, что положение китайских и японских императоров отличалось коренным образом. И если в Китае правящие династии многократно сменяли друг друга, то уникальность японской династии заключается, как я уже сказал, в том, что она не прерывалась вот уже около полутора тысяч лет. Такое положение объясняется несколькими причинами.

В Китае император не возводил своего происхождения к божествам. Основатель династии мыслился «всего-навсего» как избранник Неба. Правящий род Японии считал себя потомком главного божества синтоистского пантеона — Аматэрасу. То есть доминирующее положение этого рода было изначально и обусловлено не какими-то особыми достоинствами представителей этого рода, а кровным родством с божеством солнца, которому император был обязан поклоняться. Именно кровное родство обеспечивало императору и его потомкам трон, все остальные соображения («плохой» он или «хороший») не играли никакой роли. И, в таком случае, никто из возможных соперников императорского рода не мог претендовать на то, что, в случае свержения правящего дома, кто-нибудь признает его законным государем, поскольку он чем-то «лучше» представителя прошлой династии. Поэтому-то и попыток свержения императора в японской истории почти не наблюдается.

В связи с идеей божественного происхождения правящей династии в Японии была отвергнута центральная концепция китайской историософии — идея «мандата Неба». Согласно этой идее, приход к власти новой династии происходит по воле Неба, которое и отдает свой небесный приказ (кит. тянь мин , яп. тэммэй ) достойному претенденту занять престол. Обладая в момент прихода к власти достаточным запасом моральной силы, добродетели и энергетики, династия с течением времени растрачивает этот запас, что и ведет к утере властно-сакральных распорядительных полномочий. Таким образом, идея о непременной смене династий была встроена в китайскую историософию. Несмотря на многочисленные заимствования из Китая, Япония, тем не менее, не приняла концепт «мандата Неба», поскольку он противоречил установке японской культуры на преемственность, которая действовала во всех сферах социальной жизни: наследственной была не только «должность» императора, но и главнейших царедворцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: