Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во-вторых, сам акт переименования государства был призван подчеркнуть самостоятельность Японии и ее независимость от Китая, поскольку те страны, правители которых получали инвеституру при дворе китайского императора, не имели права на введение собственного законодательства. Скажем, Силла — государство на Корейском полуострове — такого законодательства не имела, поскольку находилась с Китаем в вассальных отношениях. Эти государства не имели права на использование собственных девизов правления. В Японии регулярное применение девизов правления начинается с 701 г. — «Тайхо» — «Великое сокровище», под которым разумелось обнаруженное в стране жильное золото. Не позволительно было и несанкционированное Китаем изменение названия страны.

И, в-третьих, процесс упрочения позиций правящего рода привел к повышению статуса его прародительницы Аматэрасу, в связи с чем вся солнечная семантика приобретала особое значение. Достаточно отметить, что престолонаследник именовался «сыном солнца, сияющего высоко», а сам акт восхождения на престол описывался как «наследование небесному солнцу».

Для китайских пространственных представлений наиболее характерна ориентация по оси север-юг, связанная с тем, что именно на севере небосклона расположено обиталище обожествленной ипостаси первобытной единой субстанции. Именно оттуда, с севера, и происходит управление Поднебесной. Сам же китайский император (земное воплощение Полярной звезды) должен был повелевать Поднебесной, будучи обращен лицом к югу. Но в первых японских письменных памятниках — мифологическо-летописных сводах «Кодзики» («Записи о делах древности», 712 г.) и «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720 г.) — наиболее часто указываемыми направлениями являются восток и запад, т. е. основная горизонтальная ось мира проходит именно по этой линии.

Согласно «Нихон сёки», легендарный первоимператор Дзимму так объясняет постигнувшее его временное поражение при покорении восточных земель: «Я — дитя Небесных богов, а сражаюсь с врагом, обратившись к солнцу. Это противоречит Пути Неба. Лучше я повернусь и отступлю, покажу, что я слаб, восславлю богов Неба, богов Земли, со спины мне божество Солнца силу придаст, буду нападать, на собственную тень ступая. Тогда, и не обагряя меч кровью, непременно одержу победу над врагом» (перевод Л.М. Ермаковой).

Ни в буддизме, ни в китайской религиозно-философской традиции восток не имеет того значения, которое он приобрел в Японии. Как свидетельствует приведенный мифологический эпизод, для Японии характерно понимание восточного, солнечного направления как несчастливого, сулящего поражение, если оказаться к нему лицом. Вполне возможно, что это была одна из причин, по которой правители Японии пожелали «заложить» эту магическую мину под Китай и Корею: ведь для того, чтобы «увидеть» Японию с континента, следовало обратиться лицом к востоку — и тогда солнце ослепит тебя.

Япония попыталась построить выработанную Китаем геополитическую модель мира. Главным свойством этой модели является помещение собственной страны (которой в лице государя приписывается роль носителя абсолютной благодати) в центре Поднебесной. Поэтому вслед за китайцами японские хронисты использовали термин «срединная страна» по отношению к Японии. Эта «срединная страна» должна быть окружена «бескультурными» странами и народами. Для этих «варваров» и иноземцев было разработано несколько градаций. Японцы именовали Китай «великой страной Тан» (по названию правившей тогда династии), и он попадал в категорию «соседней страны» (не имеет обязанностей по принесению дани), в то время как Корея относилась к «дальним соседям», или же западным варварам, обязанным такую дань приносить. Ни китайцы, ни корейцы не находились под непосредственным благодетельным влиянием японского государя, но имели возможность «вернуться» к нему. Поэтому переселенцев из этих стран в Японии именовали кикадзин , — «вернувшиеся к культурности», что вряд ли соответствовало тогдашним культурным реалиям: именно Япония заимствовала достижения континентальной культуры, а не наоборот.

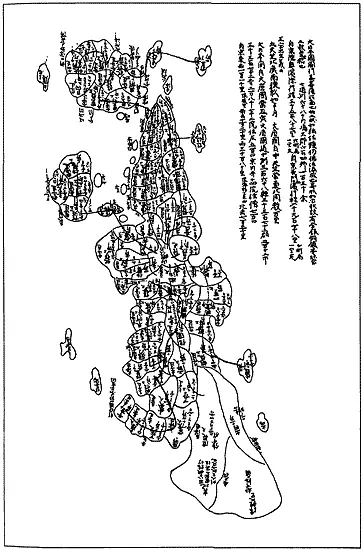

Карта Японии (конец XVI в.)

Категории «соседей» были неприменимы к окраинным обитателям самого Японского архипелага. Это были хаято на юге Кюсю и эмиси (предки айнов) на северо-востоке Хонсю. Хотя они номинально и проживали на территории, находящейся под цивилизующим влиянием японского правителя, а также формально входили в состав податного населения, они все равно считались «варварами». Хаято относились к «южным варварам», а эмиси — к «восточным» (обитатели той части северного Хонсю, которая обращена к Тихому океану) и «северным» (побережье Японского моря). Поэтому по отношению к ним были возможны меры силового воздействия, что и привело в конце концов к их покорению. Нападения на «западных варваров» — Корею — совершено не было, но в VIII в. вопрос о направлении туда войск обсуждался дважды.

Япония пыталась показать Китаю, что она ни в чем не уступает ему. Сменив название страны, она выстраивала имперскую модель международных отношений, но достаточных ресурсов — экономических, военных и культурных — для этого у нее не было.

Тем не менее, вместе с приобретением страной другого названия в начале VIII в. Японией был сделан важный шаг в процессе осуществления государственной самоидентификации, что создавало в дальнейшем предпосылки и для самоидентификации этнической.

На практике оба названия Японии (Ямато и Нихон) длительное время сосуществуют параллельно, и двум иероглифам — «ни» и «хон» — зачастую приписывается чтение «Ямато».

В названии каждой страны присутствуют, за весьма редкими исключениями, два необходимых элемента, указывающих на географическое положение страны и на ее социально-политическое устройство. Например, Французская Республика или же Соединенные Штаты Америки. Во времена столь недолговечного по историческим меркам существования страны под названием Союз Советских Социалистических Республик он был лишен географической составляющей в названии страны. Что касается Японии, то в официальном ее названии отсутствует другой необходимый элемент, то есть указание на государственное устройство, и в этом смысле обе страны могут считаться уникальными. Ибо Япония именует себя как в неофициальных, так и в официальных документах предельно лаконично: «страна Япония». И все. И никаких добавлений, вроде «монархическая», «социально-демократическая» и просто «демократическая». Японцам это показалось ненужным и даже вредным. Главное, что такая страна есть, расположена она на Японском архипелаге и населяют ее, как легко можно догадаться, не кто-нибудь, а именно японцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: