Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

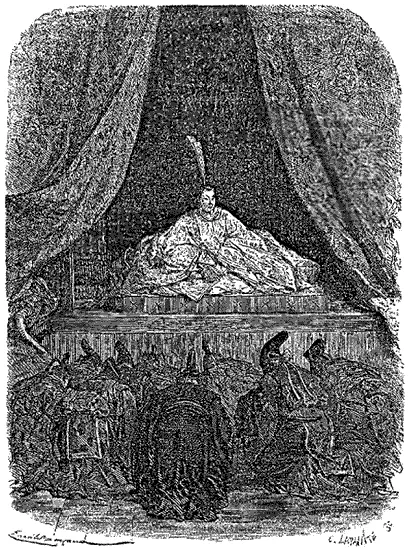

Император и его придворные. С гравюры середины XIX в.

Вплоть до обновления Мэйдзи порядок наследования в Японии не был определен. В настоящее время престол передается только по прямой мужской линии. До этого времени императором или же императрицей теоретически мог стать любой представитель правящего рода. Поэтому бездетность императора или же отсутствие в его потомстве сыновей не приводило к прерыванию династии, как это случалось в европейской и российской истории, Тем не менее, более предпочтительным все равно считалось занятие престола прямыми мужскими наследниками правящего тэнно. Поэтому существовал и подстраховочный механизм в виде официально одобренного многоженства (моногамная идея была высокопоставленным японцам чужда).

За весьма редкими исключениями, японский император никогда не обладал той полнотой распорядительных полномочий, которыми владели его европейские и русские монархические коллеги. Так, совершенно невозможным выглядит появление японского императора на театре военных действий в качестве верховного главнокомандующего. Тэнно не покидает пределов столицы, не путешествует ни по стране, ни, тем более, за границу, поскольку главная функция тэнно — это пребывание в сакральном центре, т. е. во дворце. Император участвует в ритуалах как первожрец синто, ему совершают поклонения как живому божеству, но он обязан поддерживать ритуальную чистоту и потому не касается мирских дел. Сам факт нахождения его на престоле является самой надежной гарантией того, что дела в стране идут как надо.

Другая важнейшая функция императора — речевая, поскольку именно от его имени провозглашались указы. Еще одной функцией императора было управление временем — дело, которым в древних обществах обычно занимались жрецы. В России и Европе контроль над временем всегда находился в компетенции церкви, поскольку и точка отсчета (Рождество Христово или Сотворение мира), и почти все праздники годового цикла были связаны с христианством. В России первые светские календари появляются только в XVIII в. — до этого в ходу были только календари церковные. В Японии же укоренилась китайская идея о том, что каждый император принимает название (девиз) для своего правления, которое имеет заклинательное свойство: «небесный мир», «вечное процветание» и т. п. Составлявшиеся в конце года календари от имени самого правителя распространялись по всем учреждениям и провинциям. Таким образом, именно император являлся «хозяином» будущего времени и регулировал его ход. Император имел право и на переименование девиза до истечения срока своих полномочий.

Никаких чисто церковных календарей в стране не существовало. Контроль над прошлым временем осуществлялся императором с помощью летописей — именно по его повелению они и составлялись чиновниками, а не монахами, как это повелось в России.

Структура японской власти на протяжении, по крайней мере, последних полутора тысяч лет была такова, что реальными распорядительными полномочиями почти всегда обладал не сам император, а другой человек или институт, что делало тэнно принципиально неуязвимым для любой критики, которая могла бы быть направленной в его адрес. В древности это был глава рода, который поставлял императору главных жен (вначале это был род Сога, потом — Фудзивара). В средневековье это были военные правители — сёгуны , которые, однако, получали формальное назначение государевым указом. В новейшее время функцию по управлению страной взяли на себя парламент и правительство.

Так что нынешний статус императора, который принятая после окончания второй мировой войны конституция определяет как символ единства нации, вполне вписывается в исторические реалии. А потому все социологические опросы показывают, что людей, которые выступали бы за отмену института тэнно, чрезвычайно мало.

Японские мифы свидетельствуют, что в глубокой древности архипелаг называли по-разному. Это и «Великая страна восьми островов» — поскольку первотворцы Идзанаги и Идзанами сотворили острова Японии числом восемь (восемь — показатель множественности). Это и «Страна тростника». Это и «Стрекозиные острова» — оглядывая страну с холма, первоимператор Дзимму нашел, что своими очертаниями она напоминает стрекозу. Однако ни одно из этих названий не было принято в качестве официального. Помимо мифа, они фигурируют только в качестве поэтического обозначения Японии.

Сами японцы называют ныне свою страну Нихон или Ниппон . Несмотря на то, что русские и японцы — вроде бы и соседи, в русском языке слово «Япония» было заимствовано не из японского языка, а из французского (Japon) или немецкого (Japan), куда оно пришло из португальского. Именно португальцы были первыми европейцами, которые проникли в Японию в XVI в.

Всякому известно, что европейцы часто называют Японию «страной восходящего солнца». Причина вроде бы понятна: Япония — самая восточная страна Азиатского континента. Не всякому известно, однако, что выражение «Страна восходящего солнца» представляет собой парафраз самоназвания этой страны, которое появилось в самом начале VIII в.

В середине VII в. Япония начинает широкомасштабные реформы, целью которых было создание современного, по дальневосточным (т. е. китайским) меркам, государства. Создаются министерства, аристократы становятся чиновниками, народ начинает платить регулярные налоги… Отдавая себе отчет в том, что она создает политическую систему, основанную на новых принципах, правящая элита решила также сменить название государства во главе которого она стояла. Если до VIII в. японцы называли свою страну Ямато — местность в центральной части острова Хонсю, где сформировалась древнеяпонская государственность, то в 702 г. мы впервые встречаемся с топонимом «Нихон» («Присолнечная страна»). Именно так назвал свою страну Авата-но Махито, отправленный послом в танский Китай и произведший там большое впечатление своей образованностью. Китайская хроника отмечала: «Махито любит читать канонические книги и исторические сочинения, пишет и толкует, манеры — превосходны». В хронике также говорилось: «Япония — другое название Ямато. Эта страна находится там, где восходит солнце, и потому ей дали название Япония».

Для переименования страны существовало несколько оснований.

Во-первых, двор Ямато желал подчеркнуть, что отныне Китай имеет дело с обновленной страной, жизнь в которой устроена на цивилизованный и законный манер. Непосредственно перед визитом японского посольства в Китай был введен в действие первый законодательный свод «Тайхо рицурё».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: