Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Название:Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АН СССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси краткое содержание

Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Положение осталось прежним и впоследствии — на исходе XVII в.; годовая смета 1698 г. показывает, что и тогда кремль Гдова был не в лучшем состоянии [402].

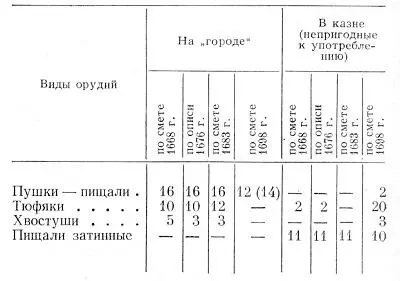

Одновременно с ветшанием гдовских укреплений приходил в упадок и гдовский городовой наряд. Его состав, остававшийся почти неизменным в 1668–1683 гг. [403], через 15 лет резко изменился (табл. 6); в 1698 г. из 16 пищалей, размещавшихся на «городе» до пожара 1686 г., только 8 оставались на месте. Из остальных же три были без колес («в пожар сгорели») и находились не на Псковских воротах, как раньше, а на стене, две отсутствовали вовсе [404], две вместе с хвостушами и тюфяками были перенесены в казну как непригодные (одна расплавилась, другая переломилась) и одна, стоявшая на Тайницкой башне, валялась без станка на земле [405].

Таким образом, сокращение состава гдовской артиллерии и ее упадок свидетельствуют, что к концу XVII в. Гдовский кремль утратил свое военное значение и не играл уже никакой роли в обороне Русского государства. Приведенные же данные о его постепенном разрушении и позднейших чинках, производившихся только деревом, но не камнем, убеждают нас в том, что каменные укрепления Гдова, пережив все невзгоды, просуществовали вплоть до начала XVIII в. без каких-либо дополнений и существенных изменений.

Правда, во время кратковременного пребывания в Гдове в 1781 г. Екатерина II высказала желание восстановить старую гдовскую крепость [406], но сумма в 30 тыс. рублей, необходимая для этого, оказалась слишком большой, и положение осталось прежним Больше того, вскоре оно еще ухудшилось, так как в 1815 г. отличительной особенностью Гдовского кремля была уже «большая древность и большая ветхость» [407], а в середине XIX в. от его стен и башен оставались «одни только развалины» [408]. В начале XX в. эти «развалины», «вследствие добывания из них камней посредством разлома» [409], представляли собой одни «руины» [410]. Сейчас же от Гдовского кремля осталось еще меньше [411].

III. Сохранившиеся стены кремля и их кладка

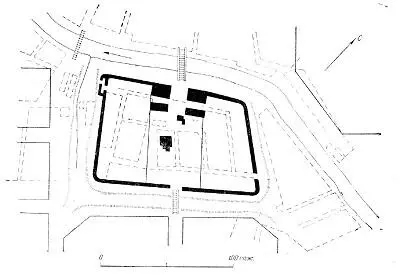

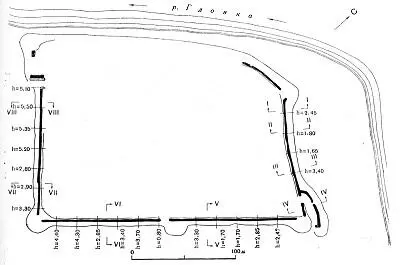

Гдовский кремль расположен на невысоком холме левого берега р. Гдовки в 3 км от восточной оконечности Чудского озера. С северо-востока к этому холму примыкает небольшая низина, ограничиваемая рекой; с юго-восточной стороны находится заплывший ров (рис. 1); с юго-запада, где склон холма несколько круче, у его подошвы протекает ручей Старица [412]; наконец, с северо-запада холм омывается водами той же Гдовки, неширокое пространство которой отделяет кремль от основной застройки современного города.

По-видимому, в XV и XVI вв. ров и река были важными препятствиями на подходах к Гдовскому кремлю. Косвенно это отразилось, например, в отписке 1639 г.: «А около города, — писал П. Туров, — был ров с одной стороны, и тот засыпался, а з дву сторон рвов нет, а с четвертой стороны река» [413].

Современные размеры рва указывают на его большую первоначальную мощность. По описи 1584–1585 гг. ров имел в длину 127 сажен [414]. Идущий почти параллельно руслу Гдовки, он первоначально был, видимо, соединен с рекой и наполнен водой. Возможно, что ров вообще был вырыт на месте старого русла реки, которая огибала холм не с северо-запада, а с юго-востока, и текла дальше по овражку современного ручья. Последний поэтому и получил, очевидно, название Старицы.

Площадка холма, на которой находится кремль, в основном ровная, заросшая деревьями (особенно в юго-западной половине). Стены кремля огибали эту площадку по периметру и образовывали в плане почти правильный прямоугольник. Таким Гдовский кремль изображен на плане 1771 г. [415](рис. 2) и на литографии И. Селезнева начала XIX в. [416].

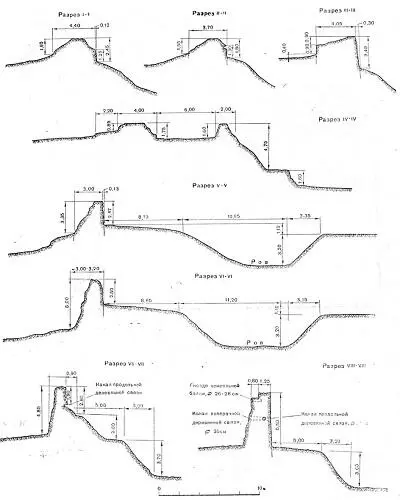

В настоящее время Гдовский кремль не имеет ни ворот, ни башен (рис. 3). Сохранность же его стен везде разная. Северо-западная стена, стоявшая на берегу Гдовки, не существует; о ней можно судить только по планам 1771 и 1798 гг. [417], где она изображена в виде разорванной в центре прямой, идущей параллельно речному берегу. Северо-восточная стена только прослеживается на краю холма, и лишь на восточном конце ее кладка резко выступает из земли. Юго-западная и юго-восточная стены сохранились значительно лучше. Первая из них имеет наименьшую высоту 2,8 м, а наибольшую — 5,5 м. Вторая стена, названная в описи 1584–1585 гг. «глухим застеньем» [418], — несколько ниже; в местах сильных утрат она достигает высоты 0,8 м, а в местах лучшей сохранности — 4,4 м (рис. 4). Верхние части сохранившихся стен сильно разрушены, и только на западном конце юго-западной стены видны следы боевого хода с незначительными остатками прикрывавших его толстых зубцов. Это и все, что осталось от Гдовского кремля. В центре его юго-восточной стены есть широкий проезд, перед которым во рву находится земляная перемычка, позволяющая из левобережной части Гдова попадать в «город». Второй, также широкий проход находится в юго-западной стене. Не изображенный на планах конца XVIII в., он относится к середине следующего столетия.

«Поддерживающие стены» по сторонам этого проезда сделаны в 1853 г. [419]Они сложены из кирпича размером 7 X 15 X 27 см, что соответствует кладке «казенного строения» XIX в., стоящего внутри кремля.

Сохранившиеся фрагменты юго-восточной и юго-западной стен представляют собой сплошной монолит, не делящийся на два «облицовочных» слоя и забутовку. Они не имеют также и дополнительных прикладок, с помощью которых в XV в. были усилены с внешней стороны стены Изборска [420]и Порхова [421]. Однако эти стены не однородны. Изображенные на селезневской литографии выложенными из отесанных прямоугольных блоков, они в действительности сложены из необработанной известняковой девонской плиты и валунных камней, достигающих иногда весьма крупных размеров (рис. 5). Кладка этих стен скреплена светлым желто-розовым известковым раствором, но местами встречается и белая известь. В швах между камнями с наружной стороны стен эти растворы почти не видны; они сильно вымыты атмосферными осадками. На это еще в 1631 г. указывал гдовский воевода В. Новокщенов: «А стена… не покрыта и в летнее… время дожжем известь розмывает» [422]. Благодаря этому создается впечатление, что местами сохранившиеся стены сложены «в пустошевку», а то и просто насухо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: