Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Название:Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АН СССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси краткое содержание

Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Примечательно, что, наряду с чередующейся валунно-плитняковой кладкой, стены Гдова приобрели и большую толщину; по описи 1584–1585 гг. они имели «поперег» 2 сажени (4,32 м) [432]. После усиления каменными прикладками в 1430 г. толщину в 4,5 м получили и стены Порхова, имевшие первоначально ширину всего лишь 1,8 м [433]. В Изборске же толщина крепостных стен, усиленных в XV в., составляет 4–5 м [434], что примерно вдвое больше их изначальных поперечных размеров. Следовательно, строя крепость в Гдове в то время, когда новгородско-псковские крепости усиливались каменными прикладками с наружной стороны, гдовские зодчие, применив послойную кладку, учли одновременно и необходимость увеличения поперечных размеров городовых стен; они сразу выстроили их более толстыми, нежели первоначальные стены Порхова и Изборска, что соответствовало, несомненно, требованиям военно-инженерной техники середины XV в.

Учитывая, что в Пскове в самом начале XV в. утолщение старых стен новыми происходило особенно интенсивно и что новые стены и башни строились в нем тогда «толще и выше» [435], а также то, что в 1401 г. Витовт, подойдя «со всею силою литовьскою» к Смоленску, «биша пушками город» [436], — мы можем полагать, что огнестрельная артиллерия, появившаяся в XIV в. и применявшаяся на первых порах только против живой силы противника, уже на исходе столетия значительно шагнула вперед в своем развитии, а в начале XV в. стала использоваться для разрушения крепостей и оказала влияние на русское оборонное зодчество [437]. Придание стенам Гдова значительной толщины и введение в их лицевую кладку большого количества валунного камня, равно как и утолщение крепостных стен в Изборске и Порхове является, очевидно, результатом этого влияния.

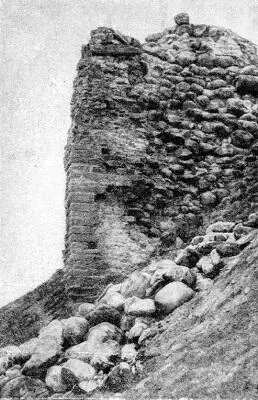

Впоследствии, в конце XV в. — начале XVI в., когда ударная сила пушечного ядра значительно возросла, русские зодчие, сохранив большую толщину крепостных стен [438], изменили технику их кладки. В это время валуны, лежавшие на известковом растворе между рядами девонского известняка и первыми принимавшие на себя удары ядер артиллерии, не только расшатывались в плитняке; при его разрушении они просто вываливались из стены и обнажали ее внутреннюю, более слабую массу. В связи с этим городовые мастера отказались от валуна как от наружного материала стен и ввели его внутрь кладки, заключив между «облицовочными» слоями обработанного плитняка. Примеры такой кладки можно видеть в ряде памятников русского оборонного зодчества, выстроенных Москвой в конце XV в. — начале XVI в. на северной окраине Новгородской земли. Таковы, например, стены Орехова (рис. 12) и Старой Ладоги (рис. 13).

По-видимому, введение булыги внутрь толщи крепостных стен дало возможность еще больше повысить их сопротивляемость артиллерии. Во всяком случае, после этого ядра разрушали уже только внешний слой плитняка, за которым обнажалась более толстая и прочная масса валунной забутовки, где каждый камень прочно сидел в гнезде из других валунов, плитняка и раствора и не так легко вываливался, как в стенах, где валун находился снаружи. На то же, что в стенах Гдова валунные камни вообще сидели непрочно, указывал в 1631 г. и гдовский воевода В. Новокщенов; в связи с размывом извести стен дождем, писал он, «каменье ис стен сыплетца» [439].

Подобно многим другим памятникам русского оборонного зодчества XIV–XVI вв. конструктивная прочность стен Гдова была увеличена продольными и поперечными деревянными связями диаметром около 30 см (см. рис. 4). Не исключена возможность, что связи эти были сделаны ряжами, как в стенах Порхова и псковского Окольного города. Обыкновенно ряжи представляли собой горизонтальные рамы, каждая из которых состояла из двух длинных, параллельно уложенных продольных бревен, соединенных в нескольких местах друг с другом с помощью врубок поперечными, также параллельными, но уже короткими бревнами. Такие рамы укладывались в стены на всем их протяжении в 2–3 яруса, причем концы поперечных бревен зачастую оставались открытыми и слегка высовывались из кладки наружу. Каналы аналогичных продольных и поперечных связей можно видеть в юго-западной стене Гдовского кремля (рис. 14). Близкое расположение продольного канала к наружной плоскости стены дает основание считать, что внутри ее также лежали ряжы с двумя параллельными продольными бревнами.

Однако не везде сохранившиеся части гдовских стен имеют снаружи слоистую валунно-плитняковую структуру. В юго-восточной стене, среди первоначальной послойной кладки, имеется место, где стена на всю высоту целиком сложена из валуна. При этом валун лежит здесь сплошной массой, наподобие валуна стен Трокайского замка. Ознакомление с этой кладкой показывает, что в данном случае это заделка бреши, сложенная из валуна повторного использования, т. е. собранного и уложенного в стену уже после разрушения ее в этом месте. Возможно, это следы повреждения, нанесенного Гдовскому кремлю во время осады 1480 г.

К более позднему времени отнести эту кладку нельзя, так как после военных действий начала и середины XVII в. Гдовский кремль чинился, как указывалось выше, только деревом.

Несколько иную структуру, отличающуюся от первоначальной, имеет также фрагмент юго-западной стены, вплотную примыкающий к позднему, обложенному кирпичом проезду. Правда, здесь горизонтальные ряды валуна также чередуются с рядами плитняка, но промежутки между ними заполнены тут уже мелкими, большей частью колотыми кусками гранита. Придающие стене неприятную жесткость и сухость, эти гранитные осколки свидетельствуют о ее реставрации в начале XX в. [440]

Сохранившиеся стены Гдова имеют и некоторые детали, но с ними целесообразнее познакомиться в процессе изучения памятника по источникам.

IV. Стены и башни кремля в XVI в.

Среди письменных источников XVI–XVII вв. о Гдовском кремле [441]особенно ценна опись И. В. Дровнина 1584–1585 гг. [442]Она характеризует кремль Гдова до его повреждения в начале XVII в., ничего не говорит о ветхости его укреплений, свидетельствуя тем самым о их хорошем состоянии на исходе XVI в., и, наконец, только в ней эти укрепления описаны наиболее подробно [443]. Поздние источники дают уже частные дополнения; они позволяют вскрыть некоторые особенности Гдовской крепости и оценить ее состояние в XVII в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: