Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Название:Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АН СССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси краткое содержание

Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

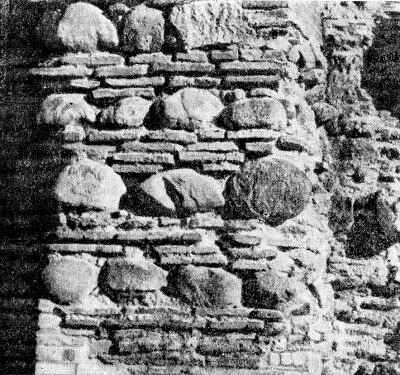

С внутренней стороны гдовские стены также сложены из булыги и девонского плитняка, но здесь их внешние поверхности сильно осыпались, и только местами можно обнаружить их лицевые камни. При этом изнутри булыжника меньше; основная масса его сосредоточена на внешних плоскостях стен, обращенных в сторону рва и ручья. Это не случайно. Огромные гранитные валуны ледникового происхождения, имеющие скругленные и отшлифованные поверхности, обладают высокой прочностью и гораздо лучше сопротивляются ударам, нежели слоистые и постелистые камни серого известнякового девонского плитняка, выбранного из карьера. Поэтому строители кремля и сосредоточили основную массу валунного камня на лицевых поверхностях стен, которые должны были принимать (а затем и, действительно, принимали) на себя не только удары стенобитных машин, но и ядер огнестрельной артиллерии. При слабости удара последней даже в середине XV в. пушечные ядра, очевидно, отскакивали от валунных камней рикошетом и не причиняли значительного ущерба стенам.

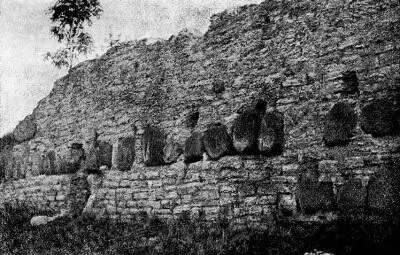

Применение валуна было характерно для новгородско-псковского строительства XIV–XVI вв. Из плохо отесанных глыб известняка и огромных валунов были сложены, например, древние стены новгородского детинца, не раз перестраивавшегося в XIV и XVI вв. [423](фрагменты этих стен можно видеть в подвалах Никитского и Лихудова корпусов, вплотную примыкающих к кирпичным стенам кремля, выстроенного московским правительством в конце XV в. и включившего в себя эти древние остатки). Большие вкрапления крупных валунов имеются также в плитняковой кладке стен псковского Окольного города 1465 г. (рис. 6). Широкое применение в строительстве имела булыга и в прибалтийских землях, расположенных к западу от Пскова и Гдова за Псковским и Чудским озерами; там до сих пор сохраняются развалины средневековых замков, лицевая кладка которых либо целиком состоит из валунных камней, либо изобилует ими [424]. Для примера назовем Трокайский замок XV в. в Литве [425]и замок Толсбург 1471 г. в Эстонии [426].

Однако в этих замках и упомянутых памятниках древнерусского оборонного зодчества, валунно-плитняковая кладка коренным образом отличается от кладки стен Гдова. Здесь валуны не покрывают лицевую поверхность стен сплошным слоем, как в Трокайском замке и не вкраплены в плитняковую кладку, как в стенах псковского Окольного города.

Отличительной особенностью гдовских стен является то, что их естественные валунные камни самых различных размеров, лежат правильными горизонтальными рядами и чередуются с такими же рядами плитняковой кладки. При этом валуны составляют основу внешних поверхностей стен Гдова (рис. 7).

Подобная кладка, отличающаяся четкостью чередования горизонтальных рядов двух разных строительных материалов, придает стенам слоистую структуру, благодаря чему они внешне напоминают стены памятников киевского зодчества XI–XII вв., которые сложены в системе opus mixtum . По-видимому, введение прослоек из другого материала в кладку плоскостей стен, выложенных из булыги, было весьма древним строительным приемом в русском оборонном зодчестве. Во всяком случае Золотые ворота Киева, выстроенные в 1037 г. в технике, характерной для строительства эпохи Ярослава, имеют лопатки (остатки арочных перемычек), кладка которых состоит из перемежающихся по горизонтали рядов булыги и плинфы (рис. 8).

В XV и XVI вв. подобный прием кладки был, вероятно, хорошо известен в Псковской земле. Аналогичную кладку имеют нижняя часть западной стены Псковского кремля, возвышающейся над обрывом р. Великой, а также стена, спускающаяся от угловой башни Кутекрома этого кремля к «Плоской» башне, рядом с которой находились Нижние решетки. Здесь, как и в Гдове, кладка состоит из плитняка и валуна, причем валун тоже лежит горизонтальными рядами и чередуется с рядами плитняка (рис. 9; 10). Подобной кладки нет в Изборской крепости и не было в крепости Острова. Встретить ее можно только в некоторых башнях Псково-Печерского монастыря 1565 г. (рис. 11). По другим памятникам псковского зодчества она не известна; отдаленные аналогии ей имеются лишь в некоторых ливонских замках [427], а более близкие — в памятниках литовского крепостного зодчества. Из числа последних назовем замок Витовта, построенный в Гродно, в конце XIV в. — начале XV в. [428]и одновременную соседнюю крепость под Лысковом [429]. Однако и в Гродно, и в Лыскове ряды валуна отделены друг от друга не плитняком, а кирпичом, что также отличает стены этих сооружений от стен кремля в Гдове.

Впрочем, независимо от того, с каким другим строительным материалом сочетается валунный камень, сущность подобной кладки везде одна; как в Принеманье и Прибалтике, так и в Псковской земле ряды плитняка и кирпича служат слоем, выравнивающим валунную кладку. Возможно, что такая техника кладки была традиционным строительным приемом, имевшим распространение в Восточной Европе в XIV–XV вв. — во всяком случае подобная кладка встречается не только в киевском зодчестве XI–XII вв.; она применена также в башне Гродненской крепости XII в., на месте которой в конце XIV в. — начале XV в. был воздвигнут упомянутый замок Витовта [430].

Наличие слоистой кладки в памятниках военной архитектуры XIV–XV вв., созданных в Псковских, Прибалтийских и Принеманских землях, может быть связано также с развитием осадной техники. Появление ее в Гдове было обусловлено, по-видимому, необходимостью повышения сопротивляемости крепостных стен мощным стенобитным и камнеметным машинам [431]и, вероятно, появившейся в XIV в. огнестрельной артиллерии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: