Омельян Прицак - Хазаро-еврейские документы Х века

- Название:Хазаро-еврейские документы Х века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гешарим

- Год:1997

- Город:Москва-Иерусалим

- ISBN:5-7349-0031-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Омельян Прицак - Хазаро-еврейские документы Х века краткое содержание

Хазаро-еврейские документы Х века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тот факт, что письмо было найдено в генизе Фустата, показывает, что этот город, или во всяком случае Египет, был конечной точкой путешествия Яакова. Внимательное изучение карты региона Средиземного и Черного морей указывает, что Яаков, путешествуя из Киева, вероятно, в первой половине X века, двигался по знаменитому «пути из варяг в греки» [9] См. Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperie , ed. Gyula Moravcsik, перев. R. J. H. Jenkins (Budapest, 1949), pp. 58–63.

[10] См. здесь и ниже комментированное русское издание: Константин Багрянородный. Об управлении империей . Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1989 (2-е изд., М., 1991).

. Этот путь шел через Киев, вдоль Днепра до его устья, где лежит остров св. Эферия [11] De Administrando Imperie , ed. Moravcsik, pp. 62–63.

. Отсюда он, вероятно, двигался на судне вдоль западного берега Черного моря, возможно, делая краткие остановки в устьях Днестра и Дуная [12] De Administrando Imperio , ed. Moravcsik, pp. 62–63.

, а также в нескольких портах далее к югу. Наконец Мар Яаков прибыл в Константинополь. Из Константинополя на судне прямо через Средиземное море, или зайдя в какой-нибудь эгейский порт, он достиг Александрии, — а оттуда столицы Фустата [13] О важности Фустат-Мисра как главной метрополии средневекового Египта см. Encyclopaedia of Islam, 2d ed., vol. 2 (Leiden and London, 1965), pp. 957–59. Несколько тысяч документов генизы, написанных в Фустате в X–XIII вв., использовано (наряду с подобным количеством документов, написанных в других местах Ближнего Востока, но сохраненных в Каирской генизе) Гойтейном в его A Mediterranean Society.

. Там его письмо было в конце концов прочитано и, возможно, через длительный срок положено в генизу Палестинской синагоги, где и сохранилось с другими рукописными фрагментами до нашего времени.

3. Комментированный текст и перевод манускрипта

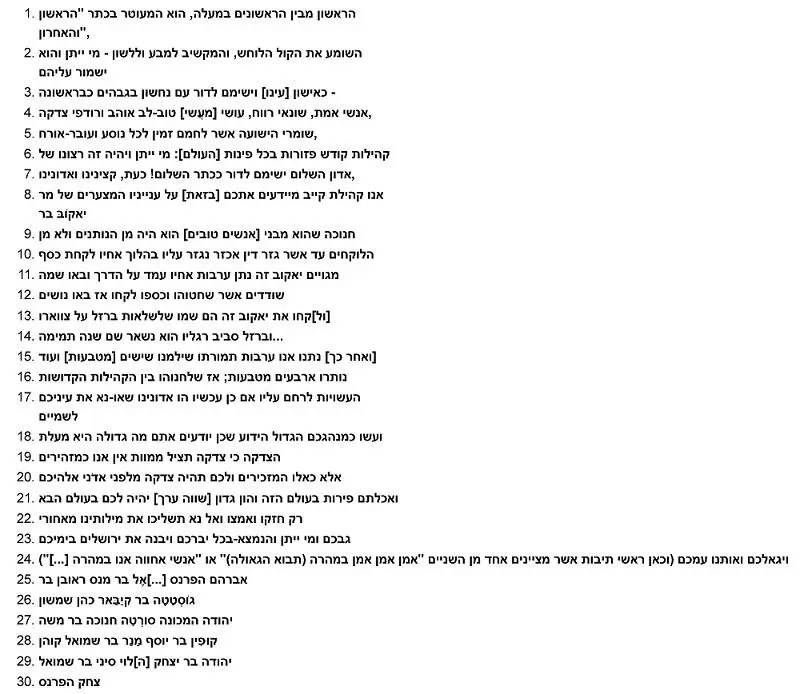

Университетская библиотека, Кембридж. Т—S (Glass) 12.122. Пергамент слегка поврежден. Длина — 22,5 см. Ширина — 14,4 см. Черные чернила выцвели в коричневые. Семь вертикальных складок.

Строки 1–3. rishōn shebārishōn и т. д., «первый среди самых главных…». Этими словами начинается рифмованный панегирик, содержащийся в трех строках. Рифма проявляется посредством повторяющегося слога — ōn ( rishon… ahafdn… lahashōn… lashōn… ishōn… nahshōn… rishōn ). В стремлении автора дать тексту рифмованное начало есть что-то непонятное. Несколько таких случаев встречается в литургической поэзии Элиэзера Калира (Палестина, 6 или 7 в. н. э.), например: /1/ ahallēl, befeh welāshōn, lashōmē'a qōl lahashōn (цитировано Элиэзером бен Йегудой, Thesaurus Totius Hebraitatis , vol. 5 (Berlin, 1915), p. 2665; /2/ athin behin lahashon dbābi mila'ashon be'ad nesuri ke īshōn (там же) и /3/ lehāfiq tahan lāshōn lehallēl penē ahāron werishōn (там же). Сходство так поразительно, что заставляет предположить, что автор письма был знаком с литургической поэзией Калира. Смысл фразы в том, что Бог («Первый») призывается «охранять их» (строка 2, конец), а именно «людей правды», и т. д. (строки 4 и сл.).

hame'utār beketer aharōn werishōn — «тот, кто украшен» и т. д.: ср. Ис. 44:6, ani rishōn wa'ani aharōn , «Я первый и я последний», и подобное Ис.: 48:12.

Строка 2. lahashōn — «шепчущий голос». Поэтическая форма для lahash , как в первой цитате из Калира, приведенной выше. Смысл тот, что Бог слышит молитвы верующих.

Строки 2–3. yinserěm ke īshōn — «да хранит Он их как зеницу»: ср. Второз. 32:10, yisrenhu ke īshōn ēnō , «он хранил его как зеницу ока своего».

Строка 3. weyōshiběm īm nahshōn bamārōm . тут имеется в виду Нахшон, сын Аминадава, зять Аарона и предок Давида, Исход 6:23; Числа 1:77; Рут 4:20 и т. д. Согласно раввинскому учению, был удостоен особой чести и святости. Ср., например, Jewish Encyclopaedia , vol. 9 (New York, 1905), p. 146 [Еврейская энциклопедия, т. XI, стр. 502. СПб. Прим, перев .]

mērishōn — «как первый», буквально «из первых», однако точное значение неясно. Возможно, было добавлено согласно требованиям схемы рифм.

Строка 5. asher pittām mesūyāh lekol ōber wāshāb — «чей хлеб всегда доступен каждому страннику и прохожему». Типичная фраза, встречающаяся в рекомендательных письмах генизы.

Строка 6. qehillōt qedōshot hapezūrim — «святые общины, разбросанные»: должно быть «… hapezūrot » — форма женского рода.

Строка 7. lehōshibēm kenēzer shālom — «дать им жить, как корона мира [покоя. Прим. перев .]»: точный смысл сравнения трудноуловим.

Строка 8. modi'іm ānū lākem qāhāl shel qiyyōb — «мы, община Киева, (этим) сообщаем вам», трудный синтаксис фразы рассмотрен выше на стр. 21.

qiyyōb , Киев — наиболее ранняя из известных форм записи этого топонима в еврейском тексте (см. рис. 2). Другие формы записи в средневековых текстах следующие:

(1) קיוב, qiyōb , в талмудическом лексиконе Иуды бен Калонимуса из Шпейера (см. А. Epstein in Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judenthums , 39 [1894, 1895]: 511), в Sibbūb (итинерарий) Петахии Регенсбургского (см. Е. Н. Grunhut, ed., Frankfurt-am-Main, 1905, р. 2), и в так называемой Sěfer hāyashār , приписываемой Яакову Таму (Vienna ed., 1811, fol. 58 recto, col. 1. para. 522). Все эти три текста написаны в конце XII столетия в Западной Европе.

(2) כץ — KYW, kiyow или kiyew в Итинерарии (около 1165 г.) Вениамина Тудельского (см. Е. N. Adler, ed. [London, 1907]), еврейский текст, с. 72 внизу.

(3) קיאוו, qiyāww , в респонсах Меира Ротенбургского (Lemberg ed. 1871, para. 443), жившего в XIII в.

(4) קיאב, qiyāb в книге Sēfer Raben , написанной Элеэзером бен Натаном (XII в.) (см. главу 7, заметку 52). В отношении обозначения כלא, «kyw», в книге Sēfer Ydsippóh , найденной в MS Oxford, Bodleiana, 2797, см. David Flusser, Sēfer Ydsippōn , vol. 1 (Jerusalem, 1978), pp. 5–6 и vol. 2 (Jerusalem, 1980), p. 255 (где приведены различные формы написания, встречающиеся в других рукописях Иосиппона).

Строка 9. shehū mibnē [ tōbim ] — «сына [добрых людей]»: предположительное дополнение, основанное на подобных фразах в других рекомендательных письмах из генизы. Однако остатки букв этого слова (см. рис. 1) могут также означать k.'mn (בא.מן), что позволяет делать другие выводы. Это слово может указывать таким образом город Мар Яакова или место его рождения. Возможно также другое прилагательное, аналогичное по смыслу tōbim . См. ниже примечание к строке 14.

Строки 9–10. min hanōtenim и т. д. — «тот, кто дает» и т. д.: стандартная фраза рекомендательных писем из генизы.

Строка 10. nigzerāh gezērāh — «ему была предрешена жестокая судьба»: буквально «приговор был решен». Это означает, как и в других текстах, что Бог вынес приговор евреям, и им суждено погибнуть от врагов. Приговор может быть осуществлен как в форме убийства, например в данном случае, так и в виде погрома.

Строка 12. [I]istim — «разбойники»: автор письма предпочитает здесь слово, употребляемое в раввинистической литературе, вместо того чтобы использовать существительное от корня глаголов, употребляемых в Библии. Эти глаголы обозначают украсть или ограбить, например, gannāb, shōdēd и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: