Антон Горский - «Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв.

- Название:«Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Олега Абышко

- Год:2018

- Город:СПб

- ISBN:978-5-6040487-3-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Горский - «Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв. краткое содержание

Для всех интересующихся русской историей и самого широкого круга читателей.

«Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В грамоте № 13 (21) сказано, что Василию Васильевичу отходит «лугъ Великии оу города оу Москвы за рѣкою», а в грамоте № 15 (22) — «лугъ Великии за рѣкою оу города оу Москвы». Порядок слов в грамоте № 13 (21) совпадает с текстом первого завещания Василия I («лугъ Великии противу города за рѣкою» [1194]). Из этого В. А. Кучкин делает вывод о большей древности грамоты№ 13 (21) по отношению к грамоте № 15 (22) [1195]. О данном фрагменте можно сказать то же, что и о предыдущем: подобные совпадения с первой духовной встречаются как в грамоте № 13 (21), так и в грамоте № 15 (22), и на их основе сказать, какая из этих грамот более ранняя, невозможно [1196].

В грамоте № 13 (21): «А бла(го)словлѧю своего с(ы)на, кнѧзѧ Васильа, своею вотчиною, чѣмъ mѧ бла(го)словил от(е)ць мои, третью Москвы и с путми, своими жеребьи». В грамоте № 15 (22) тот же оборот передан с небольшим изменением: «А бла(гословлѧю своего с(ы)на, кнѧзѧ Васильѧ, своею вотчиною, чѣмъ mѧ бла(го)словил от(е)ць мои, третью Москвы и с путми, с моими жеребьи». В. А. Кучкин справедливо отмечает, что формулировка «своими жеребьи» точнее, чем «моими жеребьи». Но это может свидетельствовать как о «поздней лексической замене» [1197], так и о неточной формулировке, затем, в грамоте № 13 (21), исправленной.

В грамоте № 13 (21) среди ценных предметов, завещавшихся Василию, упомянуто «каменъное судно болшее, што ми от великого кназа от Витовта привезлъ кназь Семенъ». В грамоте № 15 (22): «каменое судно велико, что ми от велико[го к]нѧзѧ от Витовта привезлъ кнѧзь Семен». По мнению В. А. Кучкина, «слово "велико" в русском языке более значимый эпитет, чем эпитет "большее". Видимо, московский великий князь хотел лишний раз продемонстрировать своему тестю, насколько высоко он ценит его подарок и признателен ему за подношение великокняжеской семье своей дочери Софьи» [1198]. Но в средневековье слова «великыи» и «большии» не имели тех различий, что существуют ныне («великий» — выдающийся, «большой» — крупный по размерам). Оба могли означать и «крупный по размерам», и «более значительный, чем другие» [1199]. Таким образом, о большей значимости формулировки в грамоте № 15 (22) говорить нельзя.

В грамоте № 15 (22) в статье, посвященной выплате дани с владений, передаваемых великой княгине Софье, имеется описка: «дань по рочту», в то время как в грамоте № 13 (21) правильно читается «дань по розочту». В. А. Кучкин пишет, что «описка — вторичного происхождения, и она свидетельствует о первичности текста грамоты № 13» [1200]. Первое утверждение вполне справедливо, поскольку подобная ошибка — пропуск слога — происходила, как правило, при списывании с более раннего текста. Но это не значит, что таким текстом была грамота № 13 (21). Дело в том, что аналогичная статья имеется в первой духовной грамоте Василия Дмитриевича (1406–1407 гг.): «А коли придет дань или ѧмъ, и княгини моѧ дасть с тѣхъ волостеи и съ селъ по розочту, што ся имет» [1201]. Соответственно, во время составления грамоты № 15 (22) ошибка могла произойти при переписывании данной статьи из первого завещания, а позднее, при составлении грамоты № 13 (21), данная неточность была исправлена.

В грамоте № 13: «А волостели свои и тиоуни, и доводъщики судитъ кнѧги моꙗ сама» [1202]. В грамоте № 15: «А волостели свои и тиоуни, и доводщики судит сама». По мнению В. А. Кучкина, допущенная в грамоте № 13 (21) описка (пропуск двух последних букв в слове «княгини») привела к пропуску чтения «кнѧгимоꙗ» в грамоте № 15 (22) [1203]. Такой вариант возможен, но допустим и обратный: грамота № 15 (22) прямо не упоминала в этой статье княгиню (что речь идет именно о ней, было ясно из предыдущей статьи — «А перемѣнитъ Богъ Орду, и кнѧгини моѧ емлет ту дань собѣ, а с(ы)нъ мои, кнѧзь Василеи, не вступаетсѧ»), а при составлении грамоты № 13 (21) было вставлено уточняющее дополнение, но при этом писец допустил описку.

Московские приобретения в Бежецком Верхе в грамоте № 13 (21) характеризуются как «прадѣда своего примыслъ», а в грамоте № 15 как «дѣда своего примыслъ». Правильно чтение «прад ѣда», так как речь идет о приобретениях Ивана Калиты. В. А. Кучкин считает, что это говорит в пользу вторичности грамоты № 15 (22) [1204]. Но с такой же долей вероятности можно допустить, что в грамоте № 15 (22) была допущена в спешке ошибка, исправленная при составлении грамоты № 13 (21).

Суммируя текстуальные расхождения грамот № 13 (21) и 15 (22), можно сказать, что для большинства из них возможны два объяснения:

1) грамота № 15 (22) основана на тексте грамоты № 13 (21), но при ее составлении были допущены ошибки (версия В. А. Кучкина); 2) грамота № 15 (22) появилась раньше, составлялась в спешке, содержала неточности и неудачные формулировки, а грамота № 13 (21) писалась позже, в более спокойной обстановке, и в ней эти неточности были целенаправленно устранены, а также внесены некоторые добавления [1205]. Вторая версия может быть объяснена обстоятельствами, имевшими место в последние годы правления Василия I: с грамотой № 15 (22) должен был ехать к Витовту вместе с митрополитом Фотием ее писец Алексей Стромилов, и завещание составлялось на скорую руку. Но одно из расхождений не поддается альтернативной трактовке. В грамоте № 13 (21) имеется существенное содержательное дополнение к грамоте № 15 (22): добавлены в число передаваемых великой княгине владений в районе Устюга «Тутолминские деревни». Исходя из мнения о более позднем появлении грамоты № 15 (22), объяснить исчезновение в ней этого пожалования крайне затруднительно, но важнее другое: упоминание «Тутолминских деревень» в грамоте № 13 (21) содержит признаки вставки, приведшей к серьезной неточности в ее тексте — приобретение, являвшееся «прикупом», оказалось названо «примыслом».

2. Грамота № 13 (21) [1206], № 15 (22) [1207]и № 16 [1208].

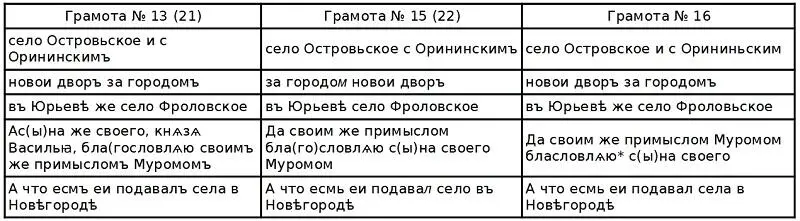

В. А. Кучкиным выявлены несколько случаев совпадения грамоты № 16 с грамотой № 13 (21) при отличающемся чтении грамоты № 15 (22) [1209].

Помимо этого, можно отметить еще пять случаев совпадения чтений грамоты № 16 и грамоты № 13 (21), в которых имеет место совпадение написания отдельных букв.

К перечисленным десяти случаям следует добавить отмеченную В. А. Кучкиным [1210]описку в грамоте № 15 — «своеи кнѧкнѧгинѣ»; в грамотах № 13 (21) и № 16 правильное чтение «своеи кнѧгинѣ».

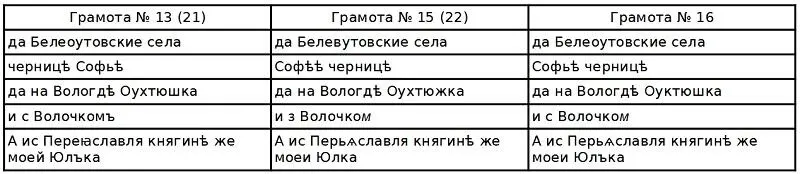

Такое значительное число совпадений бесспорно свидетельствует, что именно грамота № 13 (21) и грамота № 16 были непосредственно связаны друг с другом [1211]. Если грамота № 16 — черновик грамоты № 15 (22), как считает В. А. Кучкин, то возможны два варианта: 1) сначала написана грамота № 16, затем на ее основе грамота № 15 (22), а позже при составлении грамоты № 13 (21) ее писец работал не с оригиналом предшествующего завещания, а с его черновым вариантом — грамотой № 16, отсюда большее совпадение именно с ней; 2) вначале создана грамота № 13 (21), затем на ее основе грамота № 16, потом на основе последней грамота № 15 (22) (версия В. А. Кучкина [1212]). Однако насколько основательны аргументы для предположения, что грамота № 16 является черновиком грамоты № 15 (22)? В. А. Кучкин приходит к этому выводу, отталкиваясь, как от доказанного, от своего ранее сделанного заключения о более раннем происхождении грамоты № 13 (21) по отношению к грамоте № 15 (22), для чего, как говорилось выше, текстологических оснований нет. Если же брать расхождения между собственно грамотами № 15 (22) и 16, то они не дают аргументов для утверждения о первичности одной из них. Различия, касаемые отдельных букв (село въ — села в, Белевутовские — Белеоутовские, Софѣѣ — Софьѣ, Оухтюжка — Оухтюшка, з Волочком — с Волочком, Юлка — Юлъка) могут трактоваться и как разночтения, внесенные при переписывании с «черновика» в грамоту № 15 (22), и как изменения, появившиеся в копии (грамоте № 16) в процессе переписывания текста оригинала [1213]. Наличие в грамоте № 16 отсутствующих в грамоте № 15 (22) союзов и частиц («Островское и с Орининским», «въ Юрьевѣ же село») может говорить как о сокращениях в грамоте № 15 (22), так и о добавлениях в грамоте № 16. Разный порядок слов (в случаях с Муромом, «новым двором за городом», нижегородскими «пошлинами») также не показывает, какая из грамот первична: в двух первых случаях более исправным выглядит чтение грамоты № 16, а в третьем — грамоты № 15 (22). Разной трактовке поддаются и случаи описок в обоих грамотах — «своей кнѧкнѧгинѣ» в грамоте № 15 (22) и «село Иваноивановское» в грамоте № 16. В. А. Кучкин в первом случае чтение грамоты № 15 (22) трактует как описку при работе ее писца над грамотой № 16, а во втором неправильное чтение такого же типа (повтор начальной части слова) уже в грамоте № 16 расценено им, наоборот, как первоначальное, исправленное в грамоте № 15 (22) [1214]. Ничто, разумеется, не мешает обратной интерпретации, исходящей из первичности грамоты № 15 (22): в первом случае в грамоте № 15 (22) была допущена описка, исправленная в ее копии (грамоте № 16), во втором грамота № 15 (22) содержала правильное чтение, а при написании копии переписчик допустил ошибку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: