Сергей Аверинцев - История Византии. Том II

- Название:История Византии. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Аверинцев - История Византии. Том II краткое содержание

История Византии. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Государственный строй

(Кира Александровна Осипова)

Несмотря на то, что преобразования в византийской деревне привели к краху старых аграрных порядков и распространению свободной общины; несмотря на аграризацию значительной части городов и сокращение товарного производства; несмотря на то, что экономическое развитие Византии в общем и целом напоминало развитие Западной Европы, политическая структура не подверглась здесь коренным преобразованиям, старый государственный механизм не был сокрушен. Византия унаследовала государственный аппарат Римской империи, сложившийся в иных экономических условиях.

Действительно, что могло быть более противоречивым: страна, распадающаяся на множество мелких общин, лежащих в горных долинах, самой природой изолированных от окружающего мира; страна, где господствовало натуральное хозяйство и где лишь несколько городских центров поддерживало товарное производство и традиции римского права — и вместе с тем централизованный государственный аппарат со множеством чиновников, получающих жалование в деньгах, с четким разграничением гражданских и военных функций, с развитой податной системой. Сохраненный в новых условиях старый государственный аппарат все отчетливее превращался в самостоятельную силу, действовал в интересах узкой группировки чиновничества.

Подобное положение поддерживалось спецификой структуры господствующего класса. Основные группировки позднеантичного мира — сенаторская знать и куриалы — сошли на нет, новые, феодальные сеньоры еще не явились на свет, поскольку не создалась сеньориальная форма эксплуатации и не сформировались феодальные институты. Господствующий класс распадался на разнородные группы, ни одна из которых не обладала достаточной мощью, чтобы взять в свои руки управление государственным аппаратом: сельская аристократия, фемная знать, городская верхушка — все эти силы не были консолидированы, не стали наследственными, не превратились в замкнутые сословия. Используя их противоречивые интересы, служилая знать, окружавшая императора, могла лавировать и сохранять видимость независимости [76] См. М. Я. Сюзюмов. Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии. — «Византийские очерки», стр. 47 и cл.

.

Разумеется, смутное VII столетие принесло с собой известные тенденции к децентрализации, к ослаблению государственного аппарата. Прежде всего ослаб податной гнет. Уже при императоре Маврикии налоговое бремя было сокращено на одну треть. Старый поземельно-подушный налог, установленный реформами Диоклетиана и Константина, по-видимому, исчез в конце VII в. [77] Е. Stein. Vom Altertum im Mittelalter. — VfSWG, 21, 1928, S. 150f.

Сельская община «Земледельческого закона» платит лишь так называемые экстраордина. Термин «экстраордина» — не новый. Экстраордина взимались в ранневизантийский период и сохранялись в завоеванном арабами Египте по крайней мере до VIII в. Но в арабском Египте, как и в ранней Византии, экстраордина были одним (и отнюдь не главным) видом обложения: население платило там денежный налог (χρυσιχα δημοσια), распадавшийся на поземельную и подушную подать, налог хлебом, различные пошлины и экстраордина [78] CM. H. J. Bell. The Administration of Egypt under the Ummayyad Khalifs. — BZ, 28, 1928, S. 282 f. Греческие папирусы VIII в. из арабского Египта (см. прежде всего R. Remondon. Papyrus Grecs d'Apollonos Ano. Cairo, 1953. Cp К. К. 3eльин. Новые публикации папирусов по истории Египта и Сирии с конца III до начала VIII в. н. э. — ВДИ, 1964, № 4) содержат обильные данные для изучения налогового обложения, однако неясно, в какой мере было бы оправданным распространение папирусного материала на Византию VIII в.

. «Земледельческий закон», напротив, говорит об экстраордина как о единственном или, во всяком случае, наиболее важном виде обложения. Вместе с тем исчезли многие принудительные повинности, характерные для империи IV–VI вв.: монополии, эпиболэ, принудительная доставка продуктов.

Строгая регламентация внешней торговли также была ослаблена: к началу VIII в. значительно сократилось число таможен, которые действовали теперь по преимуществу на подступах к Константинополю — в районе Авидоса на юге, в Месемврии и вифинских центрах на севере; кроме того, существовали таможни в Фессалонике [79] Н. Antоniadis-Вibiсоu. Recherches sur les douanes a Byzance. Paris, 1963, p. 208, carte. Cp. ibid., p. 230 sq.

. В IX в. таможня в Месемврии исчезает.

Ослабевает и прежняя централизация финансового управления: в VI в. все оно подчинялось одному чиновнику, префекту претория; в VII в. его функции постепенно разделяются между несколькими ведомствами, возглавляемыми логофетами. Впрочем, четкое разграничение функций между различными логофетами существовало лишь в теории — на практике же их деятельность часто скрещивалась, либо же на них возлагались обязанности, вообще не имевшие никакого отношения к финансам [80] О византийской администрации см. J. Bury. The Imperial Administrative System in the IXth Century. London, 1911. Посвященная административной системе IX в., эта книга, тем не менее, содержит ряд экскурсов в более раннюю эпоху.

.

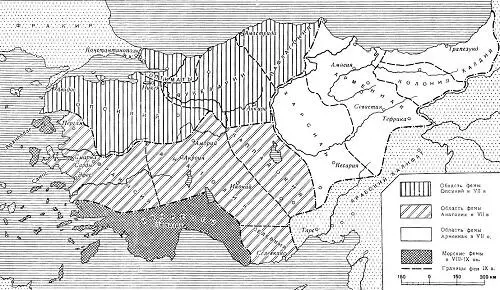

Еще более отчетливо тенденция к децентрализации проявилась в провинциальном устройстве: на смену строгой иерархии провинций, возглавляемых гражданскими наместниками, приходит фемная система. Фемы возникли в VII в. Они представляли собой военные подразделения, возглавляемые стратигом и расквартированные в провинции; старое провинциальное деление сохранялось рядом с фемным до самого конца VII столетия. Однако постепенно стратиги подчинили себе провинциальное гражданское управление и превратились в полновластных правителей области, которая также получила название фемы. Все управление было военизировано: фема разделялась на несколько военно-территориальных единиц, так называемых турм, возглавляемых турмархами. Стратиги ведали судом и администрацией, включая распределение податей между отдельными населенными пунктами.

Первоначально вся территория Малой Азии была разделена на три фемы: Анатолик, Армениак и Опсикий. Из свободных крестьян этих фем формировалось войско нового типа, сменившее наемные отряды, которые составляли ядро ранневизантийской армии. Каждый крестьянин-воин (стратиот) должен был являться на смотр или в поход с собственным конем и вооружением. Стратиг, имевший в своем подчинении отряд, набранный в обширной феме, был опасным соперником императора, и на рубеже VII–VIII вв. византийский престол грозил сделаться игрушкой в руках честолюбивых и могущественных стратигов.

Но тенденции к децентрализации не возобладали в Византии. С VIII в. византийское государство становится более прочным, государственный аппарат укрепляется. Две причины способствовали этому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: