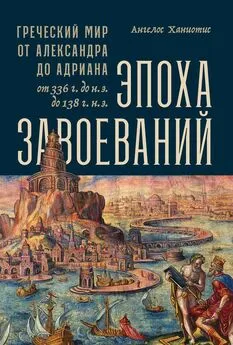

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Остальная часть Римского Востока была разделена на императорские провинции, находившиеся под властью императорских легатов , командовавших армиями разных размеров в зависимости от стратегического значения провинции. Ликия, бывшая провинцией с 43 года н. э., была объединена с Памфилией в 70 году н. э.; столицей стала Атталия. Другие провинции Малой Азии эллинизированы были весьма поверхностно. Анкира была центром Галатии, имевшей смешанное греческое, кельтское, римское и коренное население. Каппадокия со столицей Кесарией также имела преимущественно коренное население, говорившее на местном языке до IV века н. э. На юге важнейшей провинцией — не только в стратегическом (в силу близости к Парфянской державе), но и в культурном и экономическом смысле (ввиду плотной сети эллинистических поселений) — была Сирия. Ее столица Антиохия была одним из наиболее значительных городских центров Римской империи. Наличие трех или четырех легионов делало легата Сирии, бывшего консула, одним из самых влиятельных наместников в империи. История Иудеи осложнялась непрерывными местными конфликтами и неоднократными мятежами против Рима; ей управлял прокуратор до тех пор, пока восстание 66 года н. э. не обозначило необходимость направления туда легата . Расположенная по соседству Аравия Петрейская, присоединенная к Римской империи лишь при Траяне и управлявшаяся из Петры, едва ли была эллинизирована, хотя греческий язык и использовался здесь в общественных и частных надписях. Наконец, своеобразной провинцией был Египет, сильно колонизированный греками со времени его завоевания Александром. Его значение для поставок зерна в Рим и для восточной торговли, но также и обстоятельства его завоевания Октавианом после сражения у Акция и долгая традиция личной централизованной власти оправдывали особое положение. Египтом управлял не сенатор, но член всаднического сословия с титулом префекта Египта. Ни одному сенатору без разрешения императора не разрешалось даже ступать на египетскую землю.

В каждой конкретной провинции условия зависели от ряда таких факторов, как уровень эллинизации и урбанизации ко времени ее образования, однородность территории с точки зрения культуры и городской жизни, наличие военных сил и статус провинциальных городов — бывших царских столиц, римских колоний и свободных городов. Детальные распоряжения относительно каждой отдельной провинции содержались в «законе о провинции» ( lex provinciae ). Из них мы знаем лишь содержание законов об Азии и Вифинии, написанных Суллой и Помпеем соответственно и известных косвенно по ссылкам из письменных источников и надписей. Среди прочего законы регулировали избирательные процедуры в городах, возрастные ограничения для занятия должностей и назначения в совет и затраты на проезд послов. Несмотря на региональные отличия, принципы управления различными провинциями имели много общих черт.

Наместник проживал в столице ( caput provinciae ). Провинциальные центры не создавались заново, но были древними важными городами — столицами упраздненных царств вроде Александрии, Антиохии и Никомедии; важными городскими поселениями с доступом к морю вроде Коринфа, Фессалоник, Эфеса и Тарса или, как Гортина, значительными местными центрами. Дворец губернатора, преторий ( praetorium ), был не просто роскошной резиденцией с банями и церемониальными залами для приемов и судебных заседаний. Здесь располагались канцелярии, архивы, святилища и казармы для стражи. В зависимости от размеров провинции часть административной работы могла выполняться вне столицы. Сенатские провинции делились на районы, называвшиеся конвентами ( conventus ). Очень крупная Азия имела 13 конвентов, Македония — четыре. Наместник для осуществления правосудия по меньшей мере раз в год посещал столицы районов. В таких крупных городах, как Эфес, его постоянно представлял один из его легатов. Изложить свое дело наместнику могли римские граждане, представители городов, но также и простые жители.

Главные его обязанности состояли в отправлении правосудия, сборе налогов, поддержании общественного порядка, защите провинции и разрешении споров между городами. Переписка Плиния с Траяном показывает важные детали повседневной жизни добросовестного наместника. Дела, с которыми они мог столкнуться, были столь же разнообразны, как и происшествия, которые могли случиться в срок его службы; они варьировались от выдачи разрешения на строительство общественных бань до решения проблем, связанных с новой религией, от фискальных вопросов до сохранения общественного спокойствия, от территориальных споров между городами до освобождения местных магнатов от податей. Часто наместники просто отвечали на просьбы городов и федераций, обращавшихся к ним со своими заботами, однако они и сами могли взять инициативу в свои руки — либо преследуя собственные интересы и цели, либо в силу личных связей с провинцией. В своих решениях они опирались на прецеденты, выводимые из норм закона о провинции, и советы местных политиков и интеллектуалов, или на инструкции, полученные от императора.

Важной обязанностью наместника было отправление правосудия. Принципы, которым он должен был следовать, излагались в эдикте, публиковавшемся при вступлении его в должность. Его эдикт зачастую включал в себя нормы, введенные предшественниками. Многие юридические конфликты решались путем арбитража; когда это было невозможно, дела направлялись к магистратам или в суды. Наместник сталкивался лишь с небольшой долей дел — прежде всего, с теми, что затрагивали римских граждан и влиятельных лиц, и с преступлениями, предполагавшими смертную казнь, вроде убийства, святотатства и прелюбодеяния. Только у наместника было ius gladii («право меча»), то есть право приговаривать к смертной казни. Осужденные римские граждане могли апеллировать к императору. Успешность разбирательств по обращениям лиц или городов к императору зависела не только от важности дела, но и от связей участников процесса, а порой и от дачи взяток. В целом наместники, опиравшиеся на рекомендации совета ( consilium ), демонстрировали гибкость и уважали местные традиции.

Наместник должен был заботиться о городах независимо от их размера. Он должен был убедиться в том, что избранные магистраты выполняют свои обязанности и покрывают расходы на свое содержание, члены городского совета не пренебрегают своим долгом, здания чинятся, а акведуки строятся и поддерживаются. Наместники инициировали и контролировали строительство дорог, что было важно для торговли, связи и военных передвижений. Очень важной задачей был надзор за денежными средствами городов. Из-за финансовых неурядиц император время от времени назначал специальных инспекторов даже в свободные города. Механизмы контроля, которые в прежние времена находились в руках народа, теперь были захвачены императором.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)