Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сармато-аланские (раннеаланские) могильники продолжают существовать и в I в. н. э., но начинают исчезать впускные курганные могилы в центральных районах Предкавказья, сохраняясь лишь в Прикубанье и Чечено-Ингушетии, что М. П. Абрамова объясняет активизацией алан и изменением исторической ситуации. Во II в, они исчезают полностью, тогда псе прекращается Чегемский могильник. Оседлое население сокращается. И первой половине III в. прекращают функционировать все известные в настоящее время грунтовые могильники предгорно-равнинной зоны (6, с. 49). Можно полагать, что во II в. — первой половине III в. на северокавказских равнинах происходят какие-то не совсем ясные для нас события, имеющие отношение к новым массовым движениям и миграциям. Весьма характерно, что именно в это время — в течение II — первой половины III. в. — в некрополе Танаиса и других нижнедонских поселений появляются погребения с искусственной деформацией черепов, а филологический анализ имен танаисских надгробий показывает, что число греческих имен уменьшается, число иранских имен увеличивается. Основной исследователь этих памятников Д. Б. Шелов полагает, что во второй половине II в. в население Танаиса влилась новая этническая группа алан, судя по надписям на надгробиях, говоривших на языке, близком к дигорскому диалекту осетинского языка (22, с. 52; 23, с. 249).

Синхронность исторических процессов на Нижнем Дону и Северном Кавказе мы вновь видим в III в.: около середины III в. в ходе нашествия готов погибают нижнедонские поселения во главе с Танаисом (22, с. 53), почти тогда же заглохли раннеаланские могильники Предкавказья. Прекращение последних, разумеется, не связано с вторжением готов, которые на Центральном Кавказе не были. Вероятнее всего думать, что эти события и потрясения были обусловлены передвижением новой мощной группы сармато-алан с севера, что и привело к вооруженной борьбе и победе пришельцев над более ранним сарматским населением, а затем их слиянию. В результате в III–IV вв. происходит новый значительный приток сармато-аланского этноса, археологически представленного обширными курганными могильниками с катакомбным обрядом погребения (6, с. 49).

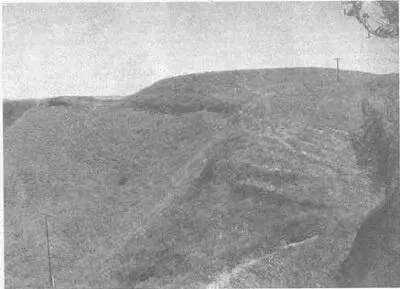

Примечательным археологическим памятником этого периода является обширное Зилгинское городище у с. Зилги Северо-Осетинской ССР, открытое и впервые обследованное автором этих строк (24, с. 72–104), затем стационарно раскапываемое экспедицией под руководством И. А. Аржанцевой. Первые итоги этих исследований заставляют пересмотреть устоявшиеся взгляды на время возникновения однотипных «земляных» аланских городищ Центрального Кавказа: если раньше мы считали, что система аланских городищ здесь формируется после гуннского нашествия в VI–VII вв., то теперь эту дату приходится отодвинуть в I–II вв. (25, с. 93), связывая появление Зилгинского городища с теми массовыми передвижениями сарматских племен, о которых говорилось выше и которые происходили почти постоянно. Судя по некоторым отрывочным фактам, примерно в то же время — первые века н. э. — начинают формироваться огромное Брутское городище и городище на южной окраине г. Владикавказа (26, с. 65–66). Сейчас трудно сказать что-либо более определенное о происходящих в предгорьях процессах, кроме того, что появление ряда крупных и длительно развивавшихся городищ с мощными рвами может хронологически связываться с новой аланской миграционной волной.

Раскопки И. А, Аржанцевой свидетельствуют, что в культуре Зилгинского городища присутствуют как местные черты, так и среднеазиатские элементы (в строительстве, керамике и т. д., 25, с. 83, 91, 93). В частности кувшины с двумя ручками на корпусе (25, рис. 7) встречены только в Центральном Предкавказье и в низовьях Сырдарьи в Средней Азии (25, с. 83). Не исключено, что тем самым археологически подтверждается изложенная в главе II версия об активном участии массагетских групп в формировании аланской культуры первых веков н. э.

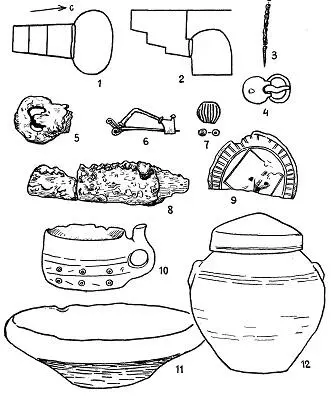

Аланские городища Притеречья первых веков н. э. (догуннского периода) сопровождаются упоминавшимися курганными и бескурганными катакомбными могильниками. Такой могильник есть у Зилгинского городища, у Брутского (27, с. 227–232), близ Киевского и Октябрьского городищ Моздокского района СО ССР (27, с. 213–226), Ногай-мирза юрт (Братское, 28, с. 179 сл.) и Алхан-кала (29, с. 72–74) в ЧИ АССР у Аргуданского городища в КБ АССР (30, с. 118, рис. 1) и т. д. Подкурганные и бескурганные катакомбы сосуществуют и территориально, и хронологически, и это говорит об их принадлежности к одному этносу.

Новые археологические исследования показывают, что с середины III в. начинается массовое распространение катакомбных могил в степном Подонье, напрямую связанном с северокавказской равниной. В Подонье катакомбы III–IV вв. известны и на левом, и на правом берегу Дона, но район наибольшей концентрации катакомб середины III–IV вв. приходится на междуречье Дона и Сала, бассейны Сала и Маныча. Исследователи донских катакомбных могильников подчеркивают, что с середины III в. происходит культурная переориентация кочевников с Танаиса на Центральное Предкавказье: с середины III в. «центральнокавказская керамика безраздельно господствует в донских степях» (31, с. 181). Промежуточным этапом между катакомбами Центрального Предкавказья и степного Подонья являются катакомбные могильники Ставрополья (32, с. 77–80).

Одновременно катакомбные могильники появляются в районе Кавказских Минеральных Вод: на р. Юце близ Пятигорска (33, с. 266–270), у станции Подкумок (20), в Буденновской слободе Кисловодска (33, с. 16), в г. Железноводске (34, с. 218–222) и на Клин-Яре. Если все они бескурганные, то у аула Терезе, в 17 км западнее Кисловодска, известны катакомбы подкурганные, имеющие конструктивные аналогии в подкурганных катакомбах «Золотого кладбища» II–III вв. на Кубани (34, с. 72–99). Разумеется, конструктивная разница между подкурганными и бескурганными, катакомбными погребениями не имеет отношения к этническим различиям: и те, и другие (как и подбойные захоронения) принадлежали древним иранцам — сарматам, подкурганные катакомбы скорее всего указывают на высокое социальное положение погребенных (35, с. 49). Различные же формальные вариации в устройстве катакомб, ориентировке погребенных, других локальных деталях погребального обряда отражают внутреннее многообразие и дисперсность кочевой сарматской (аланской) среды этого времени, когда основные археологические константы аланской культуры еще не выработались. Неустойчивость и значительная вариабельность осложнялись уже отмечавшимися выше включениями позднескифских и среднеазиатских (36, с. 15) этнических элементов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: