Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соединение русов с аланами и лезгами (лезгинами. — В. К.) указывает на вероятную остановку русов в Дагестане, где и могло иметь место это историческое событие, ознаменовавшее союзнические отношения русов и северокавказцев. Выше мы уже говорили об обитании групп аланского населения в приморском Дагестане и об области Маскат к югу от Дербента, населенной аланами-маскутами. В этой же части Дагестана по сей день живут лезгины. Возможно, что соединение союзных войск произошло в Дербенте, где имеется хорошая гавань. Кстати, остановку русов в Дербенте упоминает Низами (18. с. 498), сведения которого, однако, требуют большой осторожности.

Из района Дербента союзное войско двинулось в Азербайджан и захватило город Бердаа на р. Куре. Здесь русы попытались, покорив местное население, прочно обосноваться (20, с. 65–66). Н. Я. Половой считает даже, что русские проводили политику создания независимого русского княжества с центром в Бердаа и что хазар и алан сблизило с русскими стремление разгромить мусульманские государства Прикаспия (23, с. 97, 101). Однако местное население оказало завоевателям упорное сопротивление, и русам пришлось зимовать в Бердаа. Об этих событиях свидетельствует Моисей Каганкатваци: «В то же время с севера грянул народ дикий и чуждый, рузики; не более как в три раза они подобно вихрю распространились по всему Каспийскому морю до столицы агванской Партава (Бердаа. — В. К.). Не было возможности сопротивляться им. Они предали город лезвию меча и завладели всем имуществом жителей. Тот же Салар осадил их, но не мог нанести им никакого вреда, ибо они были непобедимой силой. Женщины города, прибегнув к коварству, стали отравлять рузов, но те, узнав об этой измене, безжалостно истребили женщин и детей их и, пробыв в городе 6 месяцев, совершенно опустошили его» (24, с. 275–276). Весной русы ушли обратно «в страну свою с несметной добычей». С ними, следует думать, находились и их северокавказские союзники.

Поход 944–945 гг. был первым совместным выступлением русов и алан, свидетельствующим не только о контактах, но и о более тесном их сближении и сотрудничестве.

Через 20 лет состоялся поход Святослава, нанесший удар по ясам-аланам и касогам. Поход Святослава показал отсутствие стабильных связей между Русью и Аланией и непрочность их сознических отношений, определившихся в 40-х годах X в. и, наверное, не вышедших на уровень отношений государственных. На походе Святослава мы специально не останавливаемся, так как его касались в главе VII. Вновь подчеркнем, что разгром Хазарии Святославом имел большое позитивное значение для Алании, получившей возможность более ускоренного развития.

Одним из возможных последствий победоносного похода Святослава было возникновение русского Тмутараканского княжества на Таманском полуострове. По археологическим материалам, тщательно проанализированным И. И. Ляпушкиным и А. В. Гадло, появление русского населения в Южном Приазовье можно относить к концу X в. (25, с. 232–233; 26, с. 65; 27, с. 73–89; 28, с. 56–58). Тогда же и одновременно с Корсунским походом князя Владимира 988 г. в Крым Тмутаракань впервые упоминается в русской летописи; первым русским князем здесь стал Мстислав Храбрый (7, с. 83). Молодое русское княжество с первых же дней своего существования вступило в сложные отношения с окружающим его населением, преимущественно адыгским. Часть адыгов подпала под власть русских князей Тмутаракани и стала выплачивать им дань («Ростиславу седящу в Тмутаракани и емлющи дань в Гасог и в ыных странах»), а также участвовать в их военно-политических мероприятиях. Однако не следует преувеличивать ни территорию, ни сферу культурно-политического влияния Тмутаракани — восточная ее граница простиралась во время наибольшего подъема не далее среднего течения Кубани (29, с. 58). Как видим, аланы в территорию Тмутараканского княжества не входили, но их довольно близкое соседство с русскими стало реальностью.

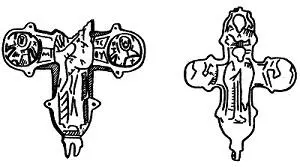

Видимо, этим соседством нужно объяснять усиление связей западной части Алании с Русью, отразившееся в археологическом материале. Не будем ссылаться на ставшие в археологической литературе традиционными находки многочисленных янтарных бус и подвесок, производившиеся на Руси из днепровского янтаря. На Северном Кавказе их немало. Но еще более ярким свидетельством алано-русских связей служат два бронзовых литых креста-складня, так называемых энколпиона, найденные автором этих строк при раскопках одной из небольших христианских церквей Нижне-Архызского городища X–XII вв. В центре одного из крестов помещена фигура Богородицы — Одигитрии с младенцем на руках, по бокам — апостолы Павел и Петр, в центре другого — Христос с Евангелием в руках, окруженный тремя фигурами по пояс, составляющими так называемую деисусную композицию (30, с. 80–86). Оба нижне-архызских энколпиона имеют абсолютные аналогии в русских древностях: первый — в Херсонесе (31, с. 44, рис. 26) (оба отлиты в одной литейной форме), второй — на городище Княжа гора в Киевской области (32, табл. XXVI, 297).

Нижне-Архызские энколпионы были датированы мной второй половиной XII в., что встретило возражения М. Д. Полубояриновой, отнесшей наши находки к первой половине XIII в. (33, с. 168). С точки зрения исторической интерпретации, исправление не существенное, ибо в любом случае русские энколпионы Нижнего Архыза относятся к домонгольскому времени, когда и функционировало Нижне-Архызское городище. С русскими пленниками татар их связывать нельзя; следовательно, речь может идти либо о связях Западной Алании с Русью, либо о пребывании русских людей в Нижнем Архызе в конце XII — начале XIII в. Первое кажется более предпочтительным, так как иных и более представительных следов пребывания русских в Нижнем Архызе не обнаружено. Время для этого было крайне неподходящим: в конце XI в. Тмутараканское русское княжество, видимо, прекратило свое существование, очаг русской культуры на северо-западе Кавказа угас, а Северный Кавказ оказался надолго отрезанным от Руси половцами, завладевшими южно-русскими и северокавказскими степями.

Еще более ярким и более точно датируемым документом русского влияния, возможно, шедшего из Тмутаракани и приходящегося на время возвышения русского княжества, является уникальный памятник древнерусской эпиграфики, хранящийся в Ставропольском музее краеведения. Это большой каменный крест, стоящий на берегу р. Большой Егорлык около с. Преградное (Красногвардейский район Ставропольского края). Русская надпись на кресте «Помяни господи душу раба своего» и сам крест опубликованы П. С. Палласом, П. Г. Бутковым и И. И. Помяловским (34, с, 440; 35, с. 60, прим. 49; 36, с. 3–4), в 1955 г. на месте обследован Е. Г. Пчелиной (37, с. 300–302), а в 1975 г. вновь опубликован мной и А. А. Медынцевой (38, с. 11–17). Согласно П. Г. Буткову, в конце XVIII в. на кресте еще читалось имя «Аорус» и дата 1041 г. В настоящее время они утрачены, но палеография надписи позволяет датировать ее первой половиной XI в. (38, с. 16), что соответствует дате П. Г. Буткова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: