Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Название:Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91852-007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 краткое содержание

Для германца освоение Ливонии — героическая страница его истории. Его предки бесстрашно несли слово Божье добрым, но не просвещенным северным язычникам. Волевые бюргеры оставляли свои города в уютной Средней Германии и, нашив на грубые одежды крест, отправлялись в далекие болотные земли, где вели борьбу и словом и делом. Не меньшее значение этот регион играл и в русской истории. Святой воитель — защитник земли и веры — Александр Невский возник в ходе боев в Прибалтике, сформировался здесь как личность и политик. Еще больше чем для русских и немцев события XIII в. имеют значение для прибалтийских народов, вступивших тогда в круг большой континентальной политики и невольно вызвавшие острый цивилизационный конфликт, оформивший раскол Европы на восточную и западную — конфессиональный, политический и культурный разлом.

Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

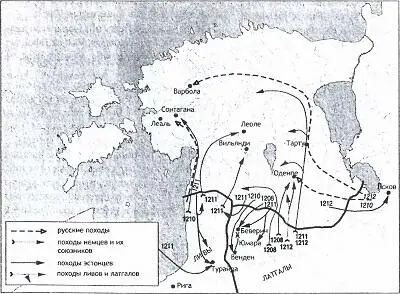

Зимой 1177 г. эсты (вероятно, вместе с латгалами) не только отказались платить дань, но и напали на Псков, после чего князь Мстислав Ростиславич Храбрый в 1179 г. совершил кровавый карательный рейд в глубь Эстонии, вплоть до Атзеле (Очела) и до моря:

«пожьже всю землю их, а сами отбѣгоша къ морю, нь и ту много их падоша» [185].

Репрессии привели на некоторое время население к покорности. Однако уже в 1190 г. «чудь поморская»(вероятно, эсты из Виронии) опять совершила налет на русские земли, напала на псковичей в районе побережья Чудского озера ( «около порога»), но была разбита [186]. В 1191–1192 гг. Ярослав Владимирович вынужден был совершить целую серию карательных походов в Эстонию, в ходе которых были захвачены и Юрьев, и Оденпе [187]. Судя по всему, именно в эти годы в Уганди и Северной Латгалии действительно закрепляется новгородское господство с регулярными поборами в пользу победителей. Из сообщений Ливонской Хроники можно понять, что примерно тогда же в латгальских областях Атзеле и Талава утверждается и православие. Когда в 1209 г. в эти земли проникают латинские миссионеры, они застают местных жителей уже крещеными, причем по восточному [188].

Подобное положение почти не распространялось на большинство эстонских земель, где господствовало язычество. Вероятно, следует признать справедливым тезис, вставленный хронистом в уста полоцкого князя Владимира, когда тот спорил с епископом Альбертом на встрече в Герцике в 1212 г.:

«в обычае у русских королей, когда они покоряют язычников, не обращать их в христианскую веру, но заставлять их платить им дань и деньги» [189].

Этим руководствовались и новгородцы в своей экспансионистской политике. В начале XIII в. немецкое присутствие в Прибалтике заставило русских князей существенно пересмотреть свои принципы.

§ 3.1. Походы в Эстонию Мстислава Мстиславича Удалого, 1209–1212 гг.

Утвердившись на новгородском столе в 1209 г., неугомонный Мстислав Мстиславич Удалой (Удатный) уже весной 1210 г. совершил свой первый поход в Эстонию, в Южную Уганди под Оденпе. Причем князь выступил в этих событиях как настоящий крестоносец. Он стал первым из русских правителей, кто после победы над язычниками заставил их креститься. Генрих Латвийский повествует о нем сухо, но с нескрываемым уважением, выставляя русского властителя в качестве действительного конкурента и претендента на лидерство по христианизации Эстонии:

«великий король Новгорода ( Nogardie ), а также король Пскова ( Plicecowe ) со всеми своими русскими пришли с большим войском в Угаунию ( Ugauniam ), и, осадив замок Одемпе ( Odempe ), бились там восемь дней. И так как в замке не хватало воды и съестных припасов, они попросили у русских мира. И те согласились на мир, и крестили некоторых из них своим крещением, и получили от них четыреста марок ногат и отступили оттуда и возвратились в свою землю, обещав послать к ним своих священников для совершения возрождающего к новой жизни таинства крещения. Впрочем, этого они так и не сделали, ибо( nam ) жители Унгаунии позднее приняли священников от рижан и были крещены ими и причислены к рижской церкви» [190].

Это более чем примечательное известие знаменует появление на страницах хроники Генриха Латвийского нового могущественного противника немцев, их соперника в господстве над Эстонией. Следует отметить, что действия Мстислава являются важной вехой и для русской истории. Именно этот князь, обладатель незаурядного военного таланта, демонстрирует также решительный антизападный (антинемецкий) акцент в своей политике. Разумеется, военные предприятия Мстислава определялись не этническим или конфессиональным антагонизмом. Скорее всего, основанием служили стечения обстоятельств без какой-либо идеологической или религиозной подкладки. Действия Мстислава вполне укладываются в рамки традиции, которая, впрочем, допускала скудные военные и политические новации.

Еще отец Мстислава, Мстислав Ростиславич, как отмечалось выше, в 1179 г. ходил походом на чудь, а после смерти в 1180 г. стал одним из немногих князей, похороненных в Софийском соборе Новгорода. Его память, вместившая в себя и образ другого новгородского князя, Мстислава Ростиславича Безокого (из Юрьевичей), неизменно поддерживалась местной Церковью, которая почитала «Мстислава Храброго» как святого [191]. В своих обращениях к горожанам Мстислав Мстиславич всегда указывал на преемственность своей власти от отца и поминал его гроб. Для него это был один из важнейших аргументов права на Новгород. И не удивительно, что свои военные предприятия он начал с нападения на чудь. Собственно, Мстислав Ростиславич, который правил в Новгороде менее года, только и запомнился новгородцам своим победоносным походом в Эстонию во главе 20-тысячного войска. Сын храброго воителя поддерживал родовую славу.

События развивались следующим образом. Ранней весной 1209 г. торопецкий князь Мстислав Мстиславич внезапно захватил новгородский город Торжок, где пленил местного посадника, нескольких купцов и, что особенно примечательно, группу дворян новгородского князя Святослава Всеволодовича. Затем торопецкий интервент послал гонцов в Новгород Великий:

«кланяюся святѣи Софѣи и гробу отца моего и всѣмъ новгородцемъ; пришелъ есмь к вамъ, слышавъ насилие от князь, и жаль ми своея отцины» [192].

Новгородцы отозвались неожиданно быстро и однозначно: княживший в это время в Новгороде князь Святослав был арестован, а на его место приглашен Мстислава. Столь выразительное появление на политической арене Северо-Запада фигуры торопецкого князя, разумеется, должно было быть серьезно подготовлено. Он, очевидно, имел возможность опереться внутри Новгорода на некую социальную и политическую силу, способную убедить горожан сделать решительный поворот от своих, ставших почти традиционными династических предпочтений. Начиная с 1181 г. в Новгороде почти постоянно (с короткими промежутками в несколько лет: 1184–1187 и 1196–1197 гг.) находились владимиро-суздальские ставленники. После 1197 г. (то есть в течение 12 лет) их правление не прерывалось. Можно сказать, что под покровительством Всеволода Юрьевича Большое Гнездо на Северо-Западе Руси выросло целое поколение. И вдруг такая перемена. Основания для нее и подготовка должны были быть очень весомыми [193].

Ясно, что Мстислав вокняжился в Новгороде вопреки желанию Владимиро-Суздальского самодержца. Это была победа «антисуздальской партии» новгородцев, чьи действия можно воспринимать в рамках утверждения тезиса о вольности в князьях. Идеальным воплощением этой политической программы стал торопецкий князь, который не располагал ни влиятельными покровителями, ни сколько-нибудь значительным личным авторитетом, влиянием или богатством. Мстислав был прежде всего воином, участником многочисленных мелких вооруженных конфликтов на Юге Руси, вытесненным оттуда и вынужденным коротать годы в бедной торопецкой волости. Он привык во многом отказывать себе, исключительный достаток его не интересовал, стремление к личной власти реализовывалось им исключительно в ходе военных операций, гражданскими делами он занимался без заметной охоты, только в целях обеспечения боеспособности земли. Такой князь не вмешивался во внутренние склоки новгородцев, сребролюбием не страдал, мздоимством тоже. Абсолютным идеалом нам выставляет Мстислава новгородская летопись: справедливый в суде и расправе, удачливый полководец, внимательный к заботам людей, благородный бессребреник. Слепым орудием боярских группировок и бесхребетным политиком рисует Мстислава современный исследователь Н.Ф. Котляр: «…у Мстислава вовсе не было таланта руководителя государства, ровно как и твердого характера» [194].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)