Л Викторова - Монголы

- Название:Монголы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л Викторова - Монголы краткое содержание

Монголы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Монгольские фольклорные произведения воспевают жизнь кочевника-скотовода, красоту степей и прозрачных рек, гор и долин. Реки в монгольском фольклоре всегда чисты, они выступают в качестве идеализированного водопоя. Воспета зелень, свежесть и густота цветущих ароматных трав — идеальный образ пастбища. Среди этой прекрасной природы расположены юрты-дворцы, где герои пируют, поедая мясо и запивая его кумысом.

Монгольский фольклор, несомненно, свидетельствует о том, что он глубочайшими корнями связан с жизнью именно степного скотоводческого народа.

Все это позволяет заключить, что эпические традиции, восходя к очень ранним прототипам, служили выражением этнической общности, осознаваемого этнического, языкового и культурного родства, т. е. были интегрирующим фактором духовной культуры. Интеграции способствовало и наличие специальных исполнителей эпических произведений, которые перекочевывали от одного племени к другому, передавая широкому кругу слушателей сюжеты и манеру исполнения. Часто среди слушателей находились талантливые, поэтически одаренные люди, которые становились учениками такого сказителя. Они с голоса заучивали сначала отдельные эпизоды, а потом и весь эпос, а впоследствии добавляли к нему свои метафоры и сравнения, а иногда и новые эпизоды, обогащая старый текст.

Некоторые фольклорные мотивы были связаны с обрядами, посвященными культу предков. Так, весной полагалось проводить обряд поминовения усопших. Во время этого обряда душам покойных приносилась в жертву пища. Часть пищи распределялась между живыми членами рода в соответствии со степенью близости родства. В качестве жертвенного животного закалывали лошадь, мясо которой съедали, а шкуру вешали на шест возле места погребения предков. При жертвоприношении предкам исполнялись песнопения, которые в «Сокровенном сказании» и «Алтай тобчи» назывались «Великая мелодия» *.

Во время песнопений, очевидно, призывались духи предков, которым старейший рода, хранивший все заветы старины, а

также следивший за событиями (рождениями, браками, смертью сородичей, их подвигами или провинностями), докладывал о происшедшем за год, дабы живущие в «том мире» были в курсе всех земных дел. Эти «доклады» облекались в форму эпического повествования, которое исполнялось на протяжный, торжественный мотив.

Такой обряд был одной из важных функций общественной жизни монгольских племен др'евности. Его исполнение как бы фиксировало историю рода, пополняло родословные книги, отмечало выдающиеся события, прославляло отличившихся и осуждало недостойных, т. е. публично выражало общественное мнение, формировало его. В дописьменный период это была одна из важнейших форм передачи наследственной социальной информации в определенной этнической среде.

После исполнения торжественной части обряда устраивались соревнования, где проверялись сила и мужество (окачки, стрельба из лука, борьба). Завершалось все общим пиром. Яства для него готовили жены и матери сородичей, которые не имели права принимать участие в самой церемонии, связанной с исполнением «Великой мелодии» и жертвоприношением предкам, так как они вследствие строго соблюдавшегося обычая родовой экзогамии были из чужих родов, а обряд совершался лишь кровными родственниками по отцовской линии 2..

Естественно, что в древности, когда кровнородственные связи имели в жизни населения решающее значение и определяли все стороны социальной структуры, роль обрядов, относящихся

|

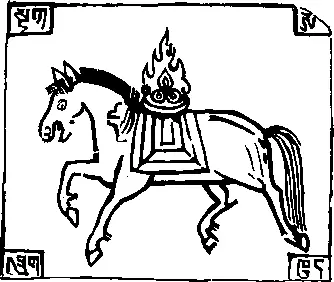

| Рис. 16. Хий морь |

к культу предков, была намного выше, чем в XVII—XIX вв. Со временем культ предков слился с вошедшим в практику ламаизма культом обо (монг. obuya — «насыпь» (рис. 15). Обо в Монголии (в ее восточной части, в Трехречье), как правило, располагались на возвышенных местах или на горе,, откуда от-крывался вид на всю прилегающую округу. Такие обо были сложным сооружением.

Обо складывали из камней в виде холма около 10 м высотой. На южной стороне холма сооружали специальный жертвенник, четыре стены которого были ориентированы по странам света. В южной стене оставляли проход, а внутри ограды помещали плиту, на которой, очевидно, совершалось жертвоприношение. На вершине каменного холма ставили шест с изображением воздушного коня (хий морь), который в древности сопровождал, как считалось, духа предка (рис. 16). По склонам горы, расходясь от центрального обо, как лучи, выкладывались кучки небольших камней, спускавшиеся почти до подножия. Такого типа обо было, например, сооружено около 300 лет назад севернее Ундэр-хана после погребения там влиятельного феодального властителя Цэцэн-хана, первого владельца аймака.

Другой тип обо был обследован в 1967 г. в Биндэр-сумуне Хэнтейского аймака. Это сооружение на восточном склоне горы представляло собой кучу камней около 1,5 м высотой, от которой в каждую из четырех сторон расходились по три выложенных из камня луча. В центре размещались изображения воздушного коня, принесенные в жертву пряди лошадиной гривы

и др. Выше по склону, ближе к вершине, на крупном блоке из камня, возле скального выхода, лежал череп быка, а западнее жертвенника, на растущем здесь же дереве, висели полоски белой ткани. Сам жертвенник был обращен к востоку. Это обо местные жители считали бурятским 3.

Близким по типу к описанным выше было Баян-обо в Мун-кэ-хан-сумуне Хэнтейского аймака, обследованное мною в 1967 г. По типу сооружения оно напоминает Биндэр-обо (большая центральная насыпь и по три меньшие с четырех сторон), но жертвенник располагался на южной стороне. Это обо, сооруженное на высоком южном берегу р. Керулен, также господствовало над окружающей местностью. На южной стороне скальных выходов близ обо были расположены выбитые на камне точечной техникой рисунки, среди которых особенно заметным было прекрасное реалистическое изображение благородного оленя с ветвистыми рогами в окружении ланей [Викторова, 1969].

Большинство почитаемых обо, на которые было запрещено подниматься женщинам, расположены возле древних или более поздних погребальных комплексов. Значительная часть их сооружалась уже в исторически обозримый период. При обследовании 17 обо в 1969 г. информаторы в большинстве случаев могли припомнить, кто, по. преданиям, был погребен возле обо и в какое время. Как правило, поздние'обо сооружались 150— 200 лет назад и были жертвенными местами возле погребений владельцев хошунов. Эти погребения, расположенные на склоне горы или холма, имели вид овальных куч камней. В определенные дни каждого года здесь приносили жертвы (мясо, голова коня или барана, молочные продукты и т. п.), сопровождаемые религиозными обрядами, которые совершал лама, заменивший прежнего старейшину кровнородственного коллектива. Читая молитву, он обходил вокруг обо, затем начиналось возложение жертвы. После окончания торжественного обряда проводился надом (состязания в стрельбе из лука, борьба, скачки). Торжества заканчивались пиром. На пиру ели мясо, распределяя его по старинным, установленным обычаем правилам, пили кумыс. В это время проводили шуточные состязания (кто больше выпьет кумыса или съест мяса). На таких праздниках теперь встречались уже не только сородичи (как в древности при обряде поминовения предков), а все жители аймака или хошу-на. Здесь же обменивались новостями, присматривали невест и женихов. Погребенные же на горе владельцы хошунов и аймаков считались теперь эзэнами — духами — хозяевами местностей, принадлежавших им при жизни. Считалось, что они покровительствуют обитателям хошуна или аймака. Так ламаизиро-ванный обряд заменил древние обряды родового общества, первоначальное значение которых понемногу забывалось: место предка занял феодальный правитель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгения Викторова - Менестрель [СИ]](/books/1099414/evgeniya-viktorova-menestrel-si.webp)