Л Викторова - Монголы

- Название:Монголы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л Викторова - Монголы краткое содержание

Монголы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Происходили и дальнейшая дифференциация населения, сложение культурных центров, где вырабатывались устойчивые особенности культуры, быта, языка. Передача коллективного опыта и достижений культуры, социальной информации от поколения к поколению в пределах локальной группы способствовала ее интеграции и обособлению от других. Коллективный опыт, как и повседневная трудовая деятельность, естественно, вырабатывал более замкнутые системы, ограниченные пределами общества, состоявшего из нескольких кровнородственных коллективов, охваченных данным типом локальной культуры. Этот процесс должен был идти параллельно с формированием понятий, свойственных только данной общности людей, т. е. в конечном итоге привести к интеграции языков в пределах локальных культур.

Экологические условия на ранних этапах истории Центральной Азии во многом определили локальные отличия в культурах территориально близких групп населения. Границы культуры очерчивали ареал общности, сложившейся к тому времени на базе сходства условий и единообразно протекавших процессов адаптации, которые играли интегрирующую роль внутри общности и отграничивали ее от соседей. Эти общности уже нельзя рассматривать только как аморфные родовые общины палеолита; здесь образовались племена, состоявшие из нескольких, связанных брачными отношениями тотемических родов. Пережитки такого состояния у монгольских народов сохранялись на протяжении многих веков истории.

Глава 2

НАСЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ В ЭПОХУ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА (период формирования этнолингвистических общностей)

Во II тысячелетии до н. э. на территории Центральной Азии произошли значительные изменения природных условий. Сравнительно мягкий и влажный климат неолитического периода постепенно сменялся сухим и резко континентальным. Высыхали русла водоемов, в гобийских районах шел процесс дюнообра-зования [Мурзаев, 1956]. Установился климат, характерный для средневековой и современной Монголии: на степных пространствах дули сильные ветры, выпадали ливневые дожди с грозами и градом, зимой были сильные морозы с ветрами, летом стояла жара. Изменившиеся условия на большей части территории были малопригодными для дальнейшего развития земледелия, постепенно исчезавшего в гобийской зоне. Необходимость приспособления к менявшимся условиям окружающей среды способствовала формированию у предков монгольских и частично тюркских племен особого типа производящего хозяйства— кочевого скотоводства. Этот переход был длительным и происходил у предков монгольских народов в эпоху бронзы. К I тысячелетию до н. э. в степях Центральной Азии сформировался хозяйственно-культурный тип скотоводов-кочевников сухих степей Евразии, устойчиво сохранявшийся здесь в течение трех последующих тысячелетий [Чебоксаров, 1965].

В условиях аридной зоны кочевое скотоводство оказалось единственно рентабельным типом хозяйства, так как при малых сравнительно с земледелием затратах мужского труда оно давало практически неограниченные ресурсы мясной и молочной пищи, а также топливо (аргал), шерсть для войлоков, покрывавших жилище, шкуры для одежды, волосяные веревки для установки жилища, кожу для домашней утвари, обуви, ремней и ремешков, уздечек и другой сбруи, т. е. все то, что и по сей день широко употребляется монголами в хозяйстве и быту (рис. 17, 18). Кочевое скотоводство, как и земледелие, было целиком самообеспечивающим типом производящего хозяйства. Оно давало значительно большее, чем земледелие того же (не промышленного) уровня, количество прибавочного продукта [Викторова, 1968], а иное качество этого продукта, по замечанию Ф. Энгельса, сделало возможным регулярный обмен между кочевниками и земледельцами [Энгельс, т. 21, с. 160].

Кочевое скотоводство на территории Центральной Азии как особый хозяйственно-культурный тип формировалось двумя путями, которые соответствовали первоначальному, сложившемуся в неолите размежеванию в широтном направлении ранних нео-

|

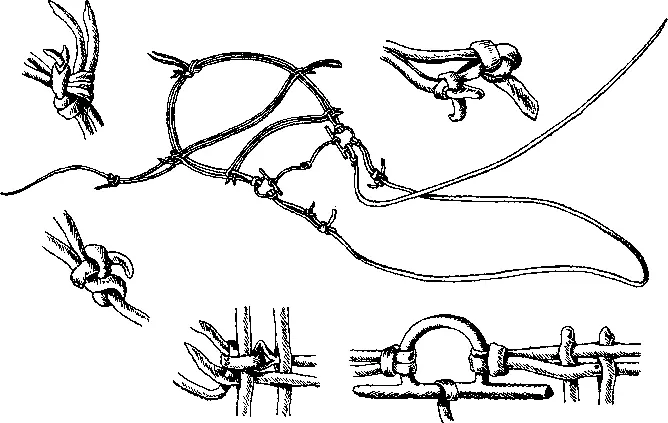

| Рис. 17. Ременная узда итипы узлов из ремней |

|

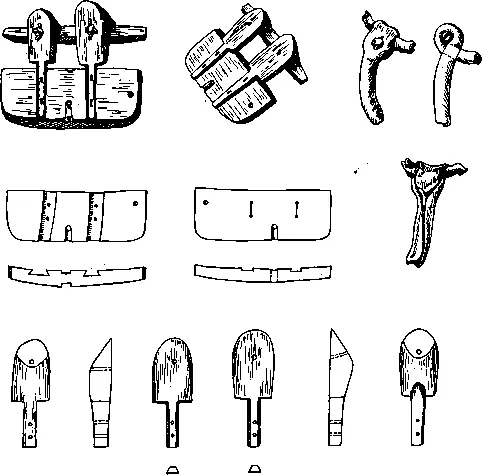

| Рис. 18. Деревянное монгольское вьючное седло и его детали |

литических земледельцев юга и охотников и собирателей севера.

На юге вследствие усыхания климата и процесса дюнообра-зования сокращались удобные для посевов земли. Кроме того, во II тысячелетии до н. э. началась колонизация земель, до того обрабатывавшихся предками алтайских народов. Об этом можно судить по изменениям в топонимической номенклатуре этих районов (на древнюю, алтайскую наслаивалась более поздняя, китайская). Переход земледельцев к кочевому скотоводству здесь был вынужденной адаптацией населения к изменившимся условиям среды обитания. Возможно, часть местных племен охотников-собирателей была оттеснена в более северные земли. Очевидно, что отмеченное Э. А. Новгородовой проникновение отдельных локальных групп центральноазиатских кочевников в Южную Сибирь и было связано с такого рода передвижением более южных племен к северу [Новгородова, 1970].

Северные племена и отдельные группы охотников переходили к кочевому скотоводству иным путем — от полуоседлого комплексного (скотоводческо-охотничье-земледельческого) хозяйства. Круглогодичный выпас скота с постоянным передвижением населения ранее всего был освоен, видимо, племенами, обитавшими в Западной Монголии и Гобийском Алтае, о чем можно судить по найденным там наскальным изображениям. Среди них преобладают сцены перекочевок с использованием упряжного транспорта [Дорж, 1971].

Важнейшим условием, которое способствовало процессу перехода к кочевому скотоводству, было освоение центрально-азиатскими племенами нового материала — бронзы. Изделия из нее на территории Монголии относятся к середине II тысячелетия до н. э. [Волков, 1967, с. 94]. Возможность перехода от каменных орудий к бронзовым, широкое и быстрое их распространение в Монголии и Забайкалье были обусловлены значительными запасами сырья, благоприятными возможностями для добычи и обработки руды [Гришин, 1975]. Преимущества нового материала были несомненны: по сравнению с камнем и костью бронза обладала пластичностью и прочностью. Из металла можно было изготовить орудия с более острым углом резания, а гладкое лезвие ножей, стрел и копий обладало меньшим сопротивлением и большей убойной силой, а при обработке туши зверя разделка ее и снятие шкуры убыстрялись. Наконец, только металлические удила с псалиями дали возможность полностью укротить диких лошадей и с их помощью провести в более широких масштабах доместикацию остальных травоядных животных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгения Викторова - Менестрель [СИ]](/books/1099414/evgeniya-viktorova-menestrel-si.webp)