Л Викторова - Монголы

- Название:Монголы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л Викторова - Монголы краткое содержание

Монголы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Есть основания полагать, что в VI—IX вв. согдийцы проникали и в Восточную Монголию. На это указывают иконографические данные, полученные автором в 1967, 1968, 1969 гг. при обследовании каменных изваяний. Большинство каменных изваяний монголоидны, а многие из них имеют явно выраженный тюркский этнографический элемент одежды, запахнутой налево, обуви, поясов, поясного набора. Однако на одном изваянии из гранита (Баян-Мунхэ-сумун Хэнтейского аймака), по манере исполнения сходном с древнетюркскими, скульптором подчеркнуты бесспорно европеоидные черты: узкое длинное лицо, густые усы, длинный нос, большие, широко раскрытые глаза (рис. 21). Это дает право предполагать, что европеоидное население западного происхождения проникало и в восточные районы 9.

|

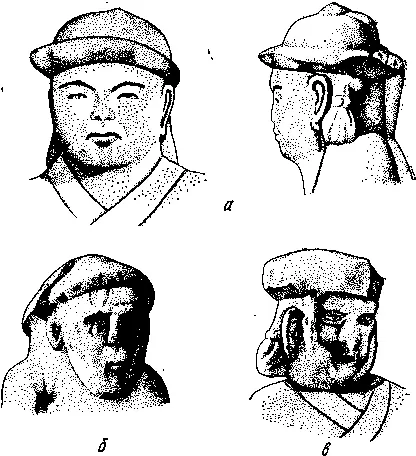

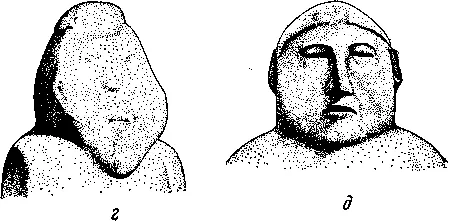

| Рис. 21. Антропологический тип населения Восточной Монголии по скульптурным портретам хешее чулуу: |

а — из Шонх-Тавын-Тологой; б — из Матад-сумуна; в — из Ундэр-хана; г — из Ловхин обо (Матад-сумун); д — из Хулунбуир-сумуна

Ираноязычное согдийское население было оседлым — торговым и ремесленным. В уйгурских владениях жили и китайские пленные ремесленники, помогавшие сооружать города. Прямоугольная планировка их сходна с северокитайской, где значительная часть населения состояла из потомков окитаившихся сяньбийцев, хуннов, тюрок и других групп, частично перенесших к уйгурам навыки северокитайской строительной техники. Таким образом, в VI—IX вв. этнический состав центральноазиат-■ских степей был неоднородным.

Прежде чем переходить к дальнейшему изложению событий, ■следует, насколько возможно, охарактеризовать ситуацию и процессы, происходившие в среде самих шивэйцев. В отличие от китайских тюркские.тексты VIII в. из МНР отмечают воинственность отуз-татар, объединявшихся для военных набегов в союзы племен. Числительное «отуз» (тридцать) древнетюркских текстов указывает на количество родственных племен в конфедерации. Отуз-татары выступали и против правителей тюркских каганатов, и в союзе с ними. Они участвовали в погребальных церемониях при похоронах каганов [Малов, 1951, с. 36, 38]. Однако после разгрома обоих тюркских каганатов меняется и ситуация на прежних отуз-татарских (шивэйских) землях. В посмертной стеле Моюн-чуру, основателю Уйгурского ханства, говорится неоднократно о «токуз-татарах» (девять татар). Упоминание о конфедерации токуз-татар встречается впервые уже в памятнике Могилян-хану. Следовательно, к середине VIII в. образовывается отдельная конфедерация уже из девяти татарских племен, которые были союзниками секиз-огузов (восьми огузско-тюркских племен) [Малов, 1959, с. 39].

В начале XI в. девять татарских поколений (токуз-татары) приезжали с данью к киданьскому двору. В китайском источнике «Тунцзянь ганму» есть сведения о переселении части татар в начале IX в. в южные районы, примыкавшие к хребту Иньшань [Бичурин, 1950, с. 376]. В X в. татары имели дипломатические отношения и торговали с Китаем. В «Удай шицзи» («История Пяти династий») отмечено, что татары приезжали с «данью» в 958 г. Их упоминают вместе с уйгурами [Малявкин, 1974, с. 63]. Другой китайский источник — «Цэфу юаньгуй» («Сокровищница книг большой черепахи») — воспринимал татар как государство, равное уйгурскому. Татары южного, обособившегося от своих северных сородичей государства, неоднократно упоминаются и в дальнейшем. Так, император династии Сун посылал к ним и к уйгурам грамоты с предложением напасть на тангутов в 1084 г. Когда же (еще в конце X в.) посол Китая Вань Яньдэ прибыл в Гаочан (Турфан) к уйгурам, то находившийся там ляоокий посол советовал уйгурскому кагану переправить Вань Яньдэ к татарам, считая его китайским лазутчиком в Восточном Туркестане. Группа татар, поселившаяся по соседству с прииньшаньскими хи (татаби) и тюрками-шато,

была подданными империи Ляо. Уйгуры, занимавшиеся ремеслами и жившие в Янь, поблизости от этой группы татар, торговали с ними даже в XII в., в период империи Цзинь [Малявкин, 1974, с. 86, 90, 92] 10.

Рашид ад-дин и монгольские источники из татар упоминают только группу племен, обитавших в приозерных районах Буир и Далайнора, т. е. токуз-татар («Ляоши» называла их шивэй-дами). Эта южная группа шивэйцев (состоявшая из племен тэ-рат-цаган и др.) была включена в состав киданей после того, как их земли были завоеваны Елюй Амбагянем в начале X в. Кроме названных Рашид ад-дин упоминает еще одну группу татар — в верховьях Енисея и по нижнему течению Ангары, т. е. в пределах Южной Сибири. Можно предположить, что эта группа была переселена туда в период борьбы уйгуров с кыр-гызами, когда кыргызы в погоне за укрывшимися у шивэйцев (татар) уйгурами увели в плен и тех и других, как об этом записано в «Истории династии Тан».

Собственно монголы в «Сокровенном сказании» упоминаются впервые приблизительно в VIII в., когда потомок Бортэ-Чино в девятом поколении Борчжигидай-Мэргэн женился на Монгол-чжин-Гоа (Прекрасной Монголке). Примерно к этому же времени относятся и упоминания в «Истории династии Тан» о монголах ( мэнъу ) как об одном из шивэйских племен, обитавших по Онону.

Японский исследователь Комаи Есиаки, подробно проследивший расселение и переселения племен, которых он считает прямыми предками монголов, пришел к выводу, что в VIII в. мэнъу шивэй обитали по южному течению р. Амур, западнее впадения в нее р. Сунгари и восточнее хребта Малый Хинган, т. е. по среднему течению р. Амур. Французский ученый Л. Ам-би пришел к выводу, что мэнъу шивэй жили в верховьях р. Амур [Hambis, 1970]. К такому же выводу пришел и автор настоящей работы, опубликовав в 1958 г. данные по расселению монголов в VIII в. в нижнем течении р. Онон, т. е. в верховьях р. Амур [Викторова, 1958].

Разногласия между исследователями о зоне обитания монголов в VIII в. связаны с разногласиями в самих источниках. Китайская передача этнонима «мэнъу» обычно принимается как транскрипция слова «монгол». Л. Амби транскрибирует «мэнъу» как mung-tigut, считая этот этноним идентичным слову «монгол» [Hambis, 1970, с. 126—127]. Однако китайские транскрипции местных названий всегда по части гласных звуков проблематичны. Монгут с конечным показателем монгольского множественного числа могут читаться и как монгут, и как мангут п.

Множественное число от монгол будет не монгут, а монгол-чууд, что делает сомнительным отождествление Л. Амбиса, тем более что в «Сокровенном сказании» (§ 46) наряду с монголами часто упоминаются и мангуты: мангуты были связаны проис-

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгения Викторова - Менестрель [СИ]](/books/1099414/evgeniya-viktorova-menestrel-si.webp)