Александр Масалов - Великие алхимики [В поисках Философского Камня]

- Название:Великие алхимики [В поисках Философского Камня]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:2007

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:978-5-222-11049-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Масалов - Великие алхимики [В поисках Философского Камня] краткое содержание

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Великие алхимики [В поисках Философского Камня] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Адская жидкость растворила золото, и итальянец какое-то время торжествовал: он сумел получить алкагест…

Вскоре выяснилось, что «царская водка» бессильна против стекла, песка…

Ее можно хранить в обычной бутылке.

Так что она — вовсе не универсальный растворитель…

Это был настолько тяжелый удар, что Бонавентура его не перенес.

Он разочаровался в алхимии и всю оставшуюся жизнь занимался только изготовлением лекарств…

Теоретическое обоснование трансмутации — это, разумеется, не единственное достижение арабов на ниве алхимии.

Поиск утерянного Искусства требовал профессиональных знаний, навыков и оборудования, а также — много сил и времени.

К VIII веку началось разделение алхимиков на алхимиков-прикладников и алхимиков-фанатиков.

Первые использовали свои профессиональные навыки для производства красок, выплавки металлов, изготовления лекарственных препаратов (когда научились делать вытяжки из растений)…

Этим они зарабатывали на жизнь, все свободное время занимаясь поиском философского камня — это было профессиональной манией.

Если угодно, хобби.

Вторые, начав как обычные алхимики-прикладники, превращались в людей, одержимых только желанием раскрыть тайну Великого Деяния.

Все остальное считали настолько мелким, что не стоит и время тратить.

Годами вчитывались в древние рукописи и проверяли свои догадки на практике…

Экспериментировали с любым новым веществом…

Как знать, может это и есть чудодейственный препарат, способный превратить любой металл в серебро или золото?

На содержание лаборатории требовались средства.

Был только один способ получить деньги на исследования — найти состоятельного покровителя.

Говоря современным языком, найти инвестора, заинтересованного в исследованиях…

В качестве платы за материальную поддержку алхимики обещали приумножить состояние покровителя — когда удастся открыть тайну трансмутации металлов…

Не все «инвесторы» были готовы ждать результатов долгие годы.

Случалось, что в конце концов у них лопалось терпение, и судьба ученого заканчивалась трагически.

Так, например, багдадского алхимика Абу-Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Рази (865–925 гг.) финансировал хоросанский князь Аль-Мансура.

Этот алхимик был выдающимся ученым своего времени.

Он, автор более двухсот трактатов [21] Из всех трудов этого ученого араба, дошедших до наших дней, исследователи, похоже, не сомневаются в его авторстве только двух трактатов: «Книга тайн» и «Книга тайны тайн». В них говорится, в частности, что для любой химической реакции необходимо пять составляющих: творец, душа, материя, время и пространство…

(естествознание, медицина, философия…), в историю вошел под именем Аль-Рази.

Европейцы знали его как Разеса…

Итак, Аль-Рази обещал научить князя, как серебро можно превращать в золото.

Один опыт шел за другим…

Алхимик был уверен в успехе.

Рано или поздно он сумеет…

Еще немного, еще чуть-чуть…

Но князь с каждым месяцем укоренялся во мнении, что его дурачат.

Однажды пришел в лабораторию алхимика — посмотреть.

Когда очередной эксперимент, проведенный в его присутствии, не удался, Аль-Мансура разгневался.

Ударил ученого по голове и приказал страже бросить «обманщика» в темницу.

От удара алхимик ослеп.

Умер в заточении…

Много веков спустя, в средние века, европейские покровители взяли за правило жестоко наказывать алхимиков, не сумевших осуществить трансмутацию.

Но об этом позже.

Арабы породили целую школу алхимии — с единым жаргоном, с методологией…

Со временем ее усвоили европейские алхимики.

Даже лаборатории — арабские и потом европейские средневековые — выглядели в целом одинаково.

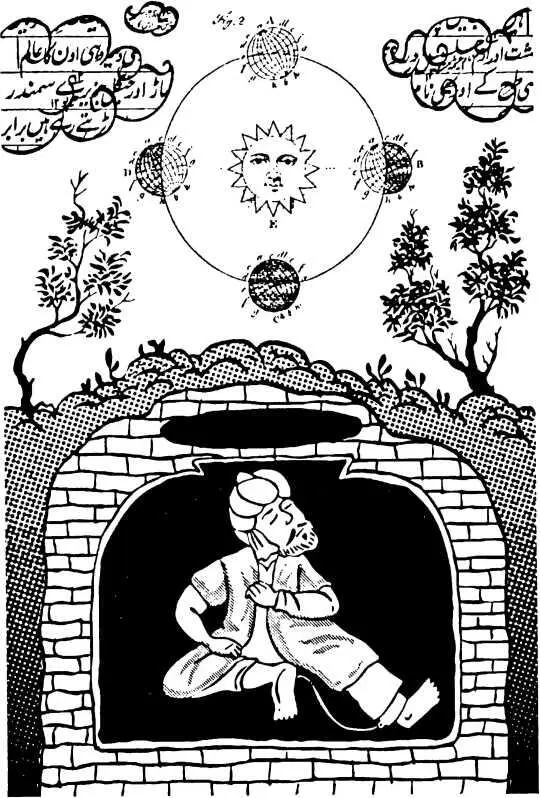

Попытаемся представить, как выглядела типичная алхимическая лаборатория [22] Тут следует оговориться: ниже описан стереотип, как бы базовый вариант лаборатории алхимика. Опасаясь конкуренции и не желая, чтобы тайна Великого Деяния стала известна профанам (непосвященным), каждый алхимик хранил в тайне свои методы, результаты опытов и используемое оборудование. Они скрывали результаты даже неудачных опытов… В подмастерье брали только проверенного подходящего человека — чтоб был работящий, пытливый и неболтливый. И допускали к работе лишь после инициации (посвящения). Наказания за болтливость — пусть даже без умысла — были весьма суровые. Могли отрезать язык. Даже убить. К средним векам посвящение приобрело несколько иной смысл. Католическая церковь объявила алхимиков людьми, занимающимися богопротивным делом… Так что болтливый помощник мог привлечь к алхимику и его лаборатории инквизиторов.

.

Находилась она в подвале или в комнате без окон (из предосторожности — а то вдруг кто-нибудь подглядит…).

Полутьма.

Освещение — факелы или масляные светильники.

Вдоль стен на полках стоят сосуды, наполненные химикалиями, и лабораторная посуда (колбы, реторты…).

На низких столиках лежат рукописи и древние свитки.

Почетное место в лаборатории занимает печь, выложенная из глиняных кирпичей.

Печь называется атанор [23] Есть несколько версий происхождения названия печи алхимиков. Согласно первой, слово «атанор» произошло от арабского attannur (печь). Согласно второй — от греческого слова thanatos (смерть). Но частица «а» означает отрицание. Таким образом, «атанор» означает не смерть, а нечто противоположное — что-то вроде «воскрешения»…

.

Есть меха, предназначенные для нагнетания воздуха в огонь, чтоб температура была выше и ее можно было регулировать…

Пространство самой печи делится как бы на два сектора.

Верхний заполнен древесной золой.

Наиболее оптимальной считалась зола от дубовых чурок.

В золе лежит «философское яйцо» (округлая стеклянная колба) с первичной материей (Materia prima).

Чтобы первичная материя вызрела, ее надо много месяцев подогревать.

При этом не все алхимические реакции с первичной материей осуществлялись при одной температуре.

В одном случае требовалась относительно небольшая температура (как под курицей, высиживающей яйцо), в других — более высокая.

Огонь горел в нижней части печи.

Туда подбрасывали топливо, а силу огня, воздействующего на золу и «яйцо», регулировали увеличением или уменьшением подачи воздуха.

Алхимики считали, что в правильно выдержанном температурном режиме — залог успеха.

Считалось, что вызревание материи не происходит сразу.

На процесс требуется много месяцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Масалов - Великие алхимики [В поисках Философского Камня]](/books/1076687/aleksandr-masalov-velikie-alhimiki-v-poiskah-filo.webp)

![Маша Могильнер - Мумка и Сумуска в поисках огненного камня [СИ]](/books/1068675/masha-mogilner-mumka-i-sumuska-v-poiskah-ognennogo.webp)