Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Название:Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры краткое содержание

Становление основных феноменов начальной русской государственности — городов, государственного права и культа, искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

***

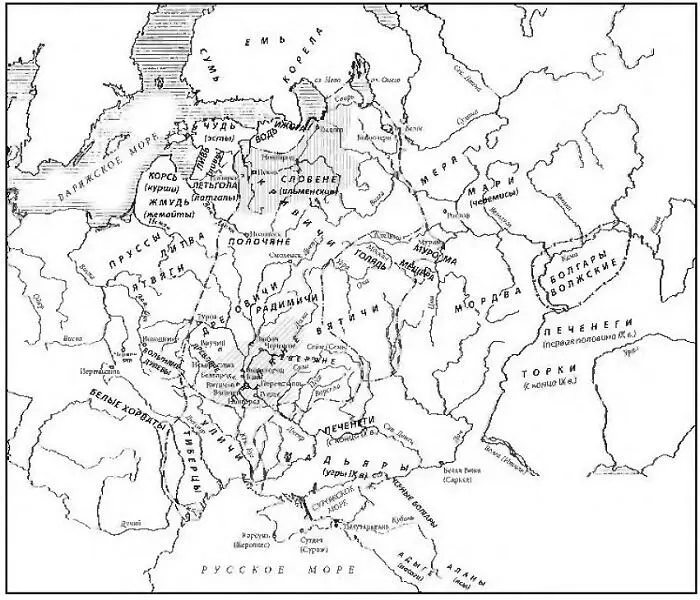

Расселение славян происходило в VI–X вв. в столкновениях с франками (летописными волохами) на Западе, греками (византийцами) на Балканах и степняками (гуннами, аварами, болгарами, хазарами, венграми), идущими с Востока. Естественными путями их расселения, отмеченными летописью, были реки — главные дороги в лесной зоне Центральной и Восточной Европы. Это была земледельческая колонизация, и даже города, включая Новгород и Киев, возникали на полях (Киев — в земле полян, что «в поли сҍдяху»; ПВЛ. С. 16) — расчищенных от леса и распаханных пространствах (следы пахоты обнаруживаются во время археологических раскопок). Освоение Восточной Европы славянами-пахарями предопределило историческое и культурное развитие региона.

В последнее десятилетие много было сделано для исследования процессов расселения славян в Восточной Европе — процессов, связанных с той земледельческой колонизацией [71], без которой немыслимо становление государства. Пути этой колонизации были различными, о чем свидетельствуют как археологические культуры — культуры длинных курганов и сопок на севере Восточной Европы, культуры «Прага — Корчак», пеньковская и «производные» от них на юге (см. главу I).

В фольклорной памяти русского крестьянства былинный пахарь Микула Селянинович, тезка самого популярного русского святого — Николы, сильнее князя-чародея Вольги и его дружины, ему подвластна сила Матери сырой земли. Богатырскими пахарями в славянском фольклоре считались не только представители трудового сословия, крестьяне — богатырской пахотой занимались и первые святые русские князья начала XI в. Борис и Глеб. В украинском предании они выковали первый плуг, в который заковали чудовищного Змея и пропахали на нем Змиевы валы — так именовались древние укрепления в лесостепной зоне [72].

«Дунайские» и — шире — центрально-европейские импульсы становятся все более очевидными в археологических свидетельствах и на севере Восточной Европы: лунничные височные кольца дунайского происхождения (в инвентаре длинных курганов кривичей — ср.: Седов 1995. С. 323–234), кольца со спиральным завитком (Рябинин, Добушанский, 2002. С. 202; Кирпичников 2002. С. 247–248), равно как и технология производства ювелирных изделий (Щеглова 2009), распространяются в лесной полосе Восточной Европы вплоть до Ладоги и Изборска.

Памятники, близкие пражской культуре, выявлены в ареале культуры сопок — в бассейне Мсты (Исланова 1997; Исланова 2004). На севере материальная культура эпохи славянской колонизации обнаруживает следы того единства, память о котором сохранялась в летописном предании о дунайской прародине славян. Характерной чертой славянской колонизации на северо-западе Восточной Европы оказываются обнаруживаемые в последнее время «западнославянские» (моравские) параллели в материальной культуре поселений. Таковы хлебные печи на «Рюриковом» городище (Носов 1990. С. 55–58), система укреплений VIII в. и другие находки на Любшанском городище под Ладогой (Рябинин, Добушанский 2002. С. 202–203).

Проблемы формирования культуры сопок и новгородско-псковских длинных курганов во многом остаются нерешенными, но очевиден процесс взаимодействия с середины I тыс. н. э. в будущей Новгородской земле двух культурных традиций, которые увязываются (со времен А. А. Спицына) с кривичами (длинные курганы) и ильменскими словенами (сопки — см. обзор Конецкий 2007). Традиции связаны с разными ландшафтными зонами: длинные курганы располагаются в зоне сосновых лесов, распространившихся там, где практиковалось архаичное подсевное земледелие. Более прогрессивное пашенное земледелие тяготело к зоне широколиственных и еловых лесов, где располагались сопки (Янин 2007. С. 206–207).

Проблематичным остается и соотнесение данных археологии с лингвистическими реконструкциями, указывающими на «западнославянское» влияние в древненовгородском диалекте (Зализняк 2004): воздействие западнославянской традиции гончарства на ремесло центров северо-запада Руси и Балтики характерно для сложившейся раннегородской сети X–XI вв. от Новгородского Рюрикова Городища до городища Гнездилово под Суздалем (Горюнова 2007), но не для эпохи славянской колонизации VI–IX вв. [73]

В не меньшей мере эти материалы соответствуют летописной традиции, опирающейся, очевидно, на более древнюю кирилло-мефодиевскую (моравскую) традицию о расселении славян, руси и других народов Европы (см. главу VI). В «Повести временных лет» (ПВЛ, космографическое введение: 8 и сл.) говорится о нескольких импульсах, так или иначе повлиявших на судьбы славянства и приведших к передвижениям славянских племен от Дуная в Польшу и Восточную Европу: вторжения аваров-обров (конец VI в.), белых угров — хазар (в VII в.), волохов-франков, победителей авар (в начале IX в.), наконец, черных угров — венгров (в конце IX в.).

Итак, освоить Центральную и Восточную Европу стремились не только славяне: жители кочевой степи нуждались в хлебе и богатствах лесной полосы (мехах). Гуннская эпоха остается «темным временем» в истории Европы и славянства (см. из последних работ: Обломский 2002). Попытки проследить развитие славянской культуры от позднеримского (черняховского) времени до эпохи исторических миграций VI в. и реконструировать (вслед за Б. А. Рыбаковым) древнюю антскую общность IV в. с «королем Божем» и т. п. (ср.: Седов 2002. С. 186 и сл.) не встречают сочувствия источниковедов — комментаторов Иордана, который упоминает о казни антского короля по имени Боз готским конунгом в конце IV в. (Свод, т. 1. С. 159–160).

Столь же гипотетической оказывается и «автохтонистская» конструкция непрерывного развития «древностей антов» от гуннского времени до VIII в. с точки зрения археологов: ср. формулировку Б. М. Щукина относительно принадлежности черняховской археологической культуры в Северном Причерноморье — «готы или анты?» (Щукин 2005. С. 152 и сл.).

Первым попытался увязать древности Северного Причерноморья с антами знаменитый основатель отечественной «исторической археологии» А. А. Спицын. Еще в начале XX в. он назвал «древностями антов» многочисленные клады VI–VIII вв. драгоценных украшений, посуды и т. п., как правило, случайно обнаруженные при земляных работах в Среднем Поднепровье комплексы (Спицын 1928; ср. об этих древностях — Эпоха Меровингов: 128–131). Археологической основой атрибуции Спицына было то очевидное обстоятельство, что клады содержали массу вещей «дунайского» (византийского) происхождения: именно анты были тесно связаны с Византией. И хотя ни хронологически, ни географически приписанные антам древности не соотносились с данными об антах источников (ср.: Курта 2008. С. 133 и сл.), атрибуция Спицына пришлась «кстати» в советской историографии середины XX в., ориентированной на поиски древнейшей автохтонной руси в противовес «космополитической» летописной трактовке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)