Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Название:Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры краткое содержание

Становление основных феноменов начальной русской государственности — городов, государственного права и культа, искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Норманны на Западе, как и варяги на Востоке, хорошо учились в мире цивилизации. Специфика исторической ситуации требует специального исследования. Заметим, что на западе Европы норманны овладевали землями, как правило, освоенными еще в римское время со сложившейся системой коммуникаций, сетью поселений и т. п. Границы Нормандии определялись давно сложившимися границами римской провинции и диоцеза Руан (Дуглас 2003. С. 46 и сл.).

Иной была ситуация в Восточной Европе: еще не закончился процесс колонизации ее лесной зоны славянскими племенами; выходцы с Балтики, из Швеции и с Аландских островов колонизовали Верхнее Поволжье одновременно со славянами — словенами и кривичами (Jansson 1987); главными средствами коммуникации оставались реки; начальная русь, по данным восточных и других источников (включая данные нумизматики — распределение монет и кладов), стремилась утвердиться на этих коммуникациях, которые вели к центрам византийской и ближневосточной цивилизации (рис. 17). Для безопасного прохождения по рекам Восточной Европы необходима была договоренность с местными племенами. Летописная легенда о призвании варяжских князей передает договор — ряд, заключенный в Новгороде варяжской дружиной и князьями с племенами словен, кривичей и мери, регулирующих отношения между властью и данниками (см. в главе IV) [154].

Эта система отношений распространилась к середине Х в. по пути из варяг в греки, которым овладели русские князья. Ее подробно описывает Константин Багрянородный в знаменитом трактате «Об управлении империей» (глава 9): русь («все росы» в трактате) выходит зимой из столицы Киева в полюдье, чтобы кормиться у славян — данников (пактиотов) до весны, когда реки освобождаются ото льда и открывается путь «в греки». Существенно, что перед походом в Византию «росы» покупали у славян корабельный лес для оснащения ладей (Константин Багрянородный, глава 9. С. 45–51) [155]. Этот «обмен услугами» характерен для той эпохи, которая при формационном подходе к исторической периодизации именовалась «варварской». Впрочем, Маркс характеризовал эту политическую структуру как «вассалитет без ленов или с ленами, существовавшими только в форме сбора даней» [156].

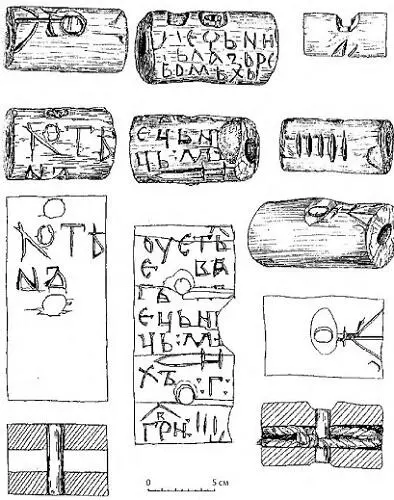

Замечательные археологические находки свидетельствуют о единых методах сбора (точнее — концентрации и перераспределения) дани в городах, связанных с экспансией скандинавов в эпоху викингов: это деревянные пломбы-цилиндры (рис. 18), которыми запечатывались мешки с мехами.

Больше всего их обнаружено в раннесредневековом Новгороде, один — в Белоозере, один — в славянском Волине на Балтике, несколько — в Дублине (Ирландия); образцы из Волина и Дублина украшены скандинавским орнаментом (см. Янин 2001).

Существенно, что обладатели этих «ленов» в виде даней именовали себя (в договорах с греками и в информации, данной Константину Багрянородному) «всеми росами», русью или «всей русью», как именовала себя княжеская дружина, согласно летописной легенде о призвании варягов. Термин варяг возник на Руси тогда, когда стало необходимым отличать контингент скандинавских наемников от руси — «местной» княжеской дружины (Мельникова, Петрухин 1994). Проблема происхождения имени «русь», как уже говорилось, была осложнена многочисленными поисками народов со схожим именем, как среди славян, так и среди скандинавов. Поиски эти результатов не дали (если не следовать средневековым «этимологиям» и не отыскивать начальную русь по созвучию — среди германцев ругиев на Рюгене или даже на Дунае, среди аланов — роксоланов и т. п.).

Эти поиски «спровоцированы» самой летописью, ибо летописец конца XI в. воспринимал слова «русь» и «варяги» уже как этнонимы: русь была включена им в число варяжских народов, среди «свеев», «урманов» (так именовались норвежцы и датчане) и прочих. Данные исторической ономастики давно прояснили происхождение слова «русь»: прибалтийские финны, жители Восточной Прибалтики, именуют Швецию Ruotsi (по-фински), Rootsi (по-эстонски). Предки этих народов, которых славяне звали чудью, принимали, по летописи, участие в призвании варягов/руси — от них славяне и восприняли слово «русь» как обозначение выходцев из Швеции. Об этом значении свидетельствовали они сами уже в первом упоминании «людей Рос» в Бертинских анналах (839 г.): на расспросы франкского императора эти люди признались, что они — «от рода свеонов». С начала XIX в. предложено и объяснение термина «русь» — «гребцы, участники похода на гребных судах» (<*roþeR — Мельникова, Петрухин 1989, см. выше глава V.1) [157].

Корабль и ладья были для скандинавов не только транспортными средствами — особую роль они играли в обряде и мифологии. Прежде всего — в погребальном культе. Погребения (кремации) в ладьях характерны для всего пространства Северной и Восточной Европы от Бретани до Приднепровья: схожие черты характеризуют кремации в ладье в Иль-де-Груа (Бретань) и в Черной могиле (Чернигов, см. подробнее в главе IX).

Показательно, что по соседству со Скандинавией и Русью, в Юго-Восточной Прибалтике, Пруссии и соседних землях балтийских славян скандинавы не называли себя «гребцами». Одно из скандинавских заимствований относится к обозначению высшего слоя прусского общества — витингам, которое отражает скандинавское название участников морского похода — викинг, как и древнее славянское *νitеdzь, др. — рус. витязь, «герой», «дружинник» (Фасмер 1986, т. 1. С. 322–323). Очевидно, что заимствование распространилось в Польше и на Руси при посредстве балтийских славян, имевших дело с викингами, но термин «витязь» не стал распространенным обозначением дружинника на Руси.

Дружинное название гребцов было воспринято и в Византии: греческое наименование скандинавской дружины Ρως стало известно со времен посольства, упомянутого Бертинскими анналами, причем не при посредстве славян, а от самих носителей этого дружинного имени. Франки хорошо знали к началу IX в. норманнов/викингов, но имя Rhos им ничего не говорило. Поскольку в столице империи франков Ингельгейме опасались, что послы «народа рос» могли быть шпионами, пришлось расспрашивать их о происхождении и задержать, когда выяснилось, что они — скандинавы «от рода свеонов».

Можно считать очевидным то обстоятельство, почему скандинавы назвали себя в Восточной Европе «гребцами», а не «викингами»: здесь они не могли пробиваться по рекам, тем более — волокам, на длинных кораблях (см. рис. 19, цв. вкл); соответственно на восток, по «Восточному пути» скандинавы ходили, согласно формулировке рунических надписей, «в русь» (i ruði), на запад — «в викинг». В Ладоге, по данным исландских саг и археологии, скандинавы должны были переоснащать суда для путешествия вглубь континента по Волхову (Джаксон 2001. С. 113 и сл.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)