Кирилл Бабаев - История человечества в великих документах

- Название:История человечества в великих документах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-99727-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Бабаев - История человечества в великих документах краткое содержание

Автор этой книги, Кирилл Бабаев, российский ученый, популяризатор науки и бизнесмен, собрал уникальную коллекцию из 99 документов. Это важнейшие письма, договоры, книги, карты и другие документальные свидетельства нашей истории от 3200 года до н. э. до 2017 года. Они открывали и завершали эпохи, олицетворяли важнейшие события в истории, формируя мир вокруг нас. Эта книга даст читателям возможность взглянуть на мировую историю с новой точки зрения и самим оценить важность того или иного документа.

История человечества в великих документах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие».

«Новый Органон» создавался для замены старого – трудов Аристотеля, на которых базировалась средневековая европейская и отчасти ближневосточная наука. Аристотель шёл от умозрительных аксиом к объяснению фактов (дедукция), но Бэкон пошёл противоположным путём индукции, от частного к общему. (Гениальным продолжателем этой методики станет его земляк Шерлок Холмс, который, к сожалению, путал индукцию с дедукцией.) Соответственно, и начальная точка исследований у Бэкона была противоположной средневековой науке, которая исходила из того, что природа уже изучена:

«Те, кто осмеливался говорить о природе как об исследованном уже предмете, …нанесли величайший ущерб философии и наукам. Ибо, насколько они были сильны для того, чтобы заставить верить себе, настолько же они преуспели в том, чтобы угасить и оборвать исследования. Они принесли не столько пользы своими способностями, сколько вреда тем, что погубили и совратили способности других».

Философ Бэкон стал главным врагом всей философии: его раздражали ничего не значащие понятия, рассуждение о бытии и сознании и попытки определить законы мироздания, сидя в четырёх стенах теологических колледжей. Читая его строки, буквально ощущаешь, как будто человечество много веков провело в заточении идеалистических умопостроений схоластов, а теперь вышло на волю и жадно ловит всеми органами чувств любое явление и движение природы.

«В понятиях нет ничего здравого. «Субстанция», «качество», «действие», «страдание», даже «бытие» не являются хорошими понятиями; ещё менее того – понятия «тяжелое», «легкое», «густое», «разреженное», «влажное», «сухое», …«элемент», «материя», «форма» и прочие такого же рода. Все они вымышлены и плохо определены».

Идеализм был окончательно вытеснен из науки, где стал безраздельно царствовать материальный мир. Труд Бэкона встанет на одну полку с прорывной книгой Коперника, а следом за ним на этой же полке его последователями окажутся все великие имена философов Нового времени: Гоббс, Локк, Декарт, Гельвеций, Дидро, позже и Маркс с Энгельсом. За философами потянутся прикладные учёные, ведь материалисты не только задаются вопросом открыть законы природы, но и немедленно берутся за объединение науки и техники. До научно-технической революции было ещё далеко, но именно Бэкон первым стал о ней задумываться. Он и сам был не чужд научным экспериментам. Однажды, к примеру, великий мыслитель купил тушку курицы и набил её снегом, чтобы проверить влияние холода на сохранность мяса. Опыт триумфально удался, хотя и с противоречивыми последствиями: Бэкон придумал морозилку, но сам простудился и умер.

А его открытия будут жить вечно, и он прекрасно знал почему:

«Мы не совершили ничего великого, а только сочли незначительным то, что ранее считалось великим».

Документ № 57

Паспорт (1636 г.)

• древнейшее из современных удостоверений личности

• начало всеобщей паспортизации

• контроль государства за передвижениями граждан

Жизнь без паспорта представить себе трудно, да и не стоит этого делать: такая жизнь довольно быстро заканчивается в отделении милиции. Удостоверение личности в наши дни стало такой же обыденностью и необходимостью, как, например, одежда или обувь, и мы совершенно привыкли к тому, что личность нашу устанавливают по многу раз в день – гаишники, охранники при входе, банковские сотрудники, авиабилетные кассирши и девушки в офисе мобильного оператора. Если уж какой-то документ и стал частью нас самих, то это, безусловно, паспорт.

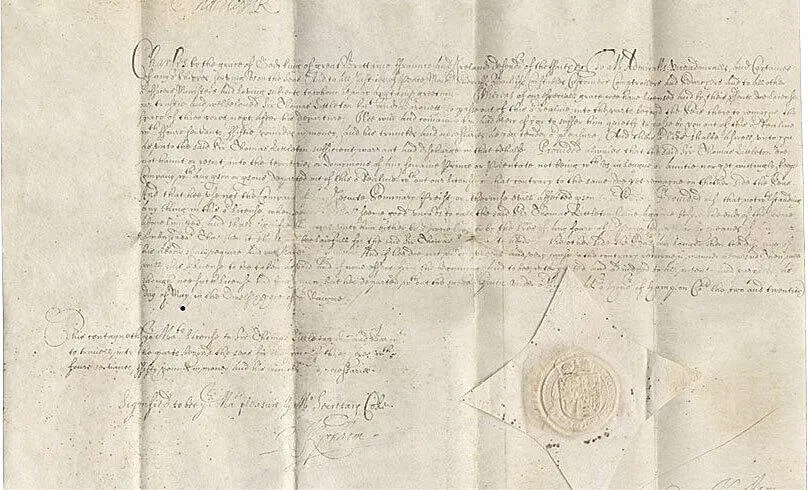

Паспорт Томаса Литтлтона, 1636 г.

В 1636 г. обладателем такого документа стал сэр Томас Литтлтон, и подписала его не безвестная сотрудница паспортного стола в райотделе, а самолично король Англии и Шотландии Карл I Стюарт. Этот древнейший из сохранившихся паспортов, ныне хранящийся в частной коллекции, предписывал получателю

«проследовать из этого нашего королевства за моря, оставаться там на срок до трёх лет в сопровождении четырёх слуг, 50 фунтов, багажа и необходимых вещей».

Собственно, история удостоверения личности значительно древнее, чем бумага, с которой сэр Томас «проследовал за моря». Ещё в V в. до н. э. библейский персонаж Неемия, отправляясь в Иудею из столицы Персии, получил от царя Артаксеркса примерно такой же документ, разрешавший ему перемещение по стране

(«если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи»).

В разное время в древних государствах мира в качестве удостоверения личности использовались перстни, личные печати, металлические таблички и амулеты. В Западной Африке по сей день сохраняются в обиходе небольшие карманные маски предков, которые местные жители сами именуют «паспортами». А знаменитый средневековый путешественник Марко Поло до конца жизни бережно хранил паспорт, выданный ему императором Хубилаем – пайцзу, которую в то время делали из чистого золота. Где теперь эти золотые дни?

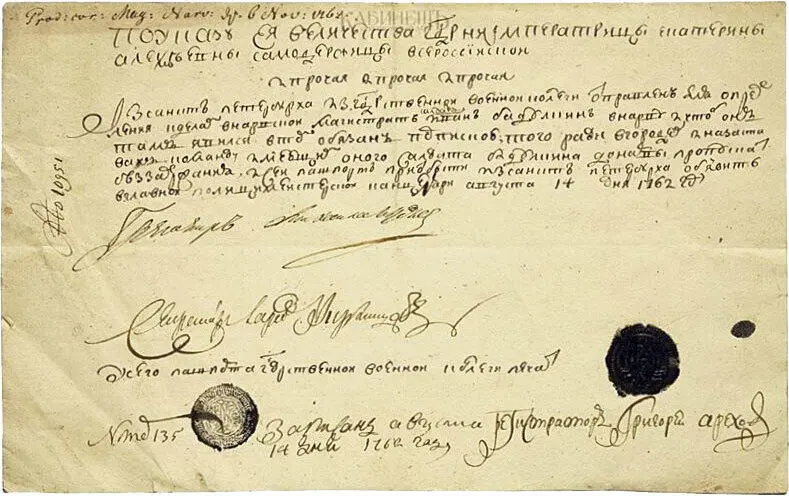

Российская подорожная грамота – аналог паспорта, 1762 г.

Печать Индской цивилизации

Западноафриканская «маска-паспорт»

Идея паспорта заключается в контроле государства над гражданами. Само слово зародилось в XVI–XVII вв. во Франции или в Италии, где для выхода из порта требовалось предъявить властям пропуск, то есть «пасс». Известно, что французский король Людовик XIV очень трепетно относился к перемещениям своих подданных за рубеж, поэтому в его правление и особенно в период его правнука Людовика XV паспортизация в стране расцвела буйным цветом. За Францией потянулись и другие державы, и к началу XIX столетия вся Европа была охвачена паспортами.

Паспорт не просто давал возможность насладиться путешествием. Сэру Томасу Литтлтону, например, паспорт запрещал появляться в странах, не находившихся в союзных или дружеских отношениях с Англией, а также особо оговаривал, чтобы его попутчиком не дай бог не оказался иезуитский священник. С той самой поры паспорт станет главным инструментом, с помощью которого правительство будет зорко стеречь свои границы и облик своих граждан. Для выезда из страны человеку придётся запрашивать разрешение правительства, подтверждать свою благонадёжность, а то и платить 500 рублей серебром, как это делалось в России при Николае I.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: