Андрей Савельев - Афины и Аттика. Древняя история и культура

- Название:Афины и Аттика. Древняя история и культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (неискл)

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Савельев - Афины и Аттика. Древняя история и культура краткое содержание

Афины и Аттика. Древняя история и культура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В духе сексуальных фантазий современности некоторые ученые предполагают, что "тайные предметы", с которыми производились манипуляции, – это оргиастические символы, скорее всего, имитации гениталий. Но никакой реальной основы для таких фантазий не существует. Помимо теоретизирований на счет некоего "священного брака" – полового акта жрицы и "царя", который будто бы совершался в святилище в качестве апофеоза мистерий. Подобные "теории" являются лишь плодом болезненных фантазий умов, пораженных фрейдизмом и пытающихся свести все переживания человечества к сексуальным. Все это находится в радикальном противоречии со словами того же Климента, назвавшего Христа "истинным иерофантом". Тем самым он оценил Элевсинские мистерии как некое предчувствие, предвосхищение христианства.

Слова христианского епископа Римских времен Ипполита (III в.) о том, что в Элевсинских мистериях торжественно показывали колос пшеницы и возглашали "Бримо родила Бримоса!", истолковывают как рождение Деметрой Диониса. При этом почему-то исключают обычное мифологическое событие: рождение колоса матерью-землей – элемент обычного сельского мифа, включенного в мистерии.

Каковы были детали ритуала посвящения в Элевсинских мистериях восстановить невозможно. Да и вряд ли нужно. Наверняка, ритуал менялся – вплоть до серьезных искажений в Эллинистические времена, когда дионисийский культ стал вытеснять верования и обычаи Классической эпохи. Главное, что мы можем восстановить по оговоркам у греческих философов и драматургов, это воспроизведение в ритуале мифа о Деметре и Персефоне с целью доказательства ключевой идеи мистерий – догмата о бессмертии души и воздаянии за земные дела после смерти.

Не зерно воскресает после помещения в землю, а душа воскресает после смерти – так же, как Персефона возвращается из Аида.

Вотивный рельеф из пещеры Пана, Элевсин, 4 в. до н.э.

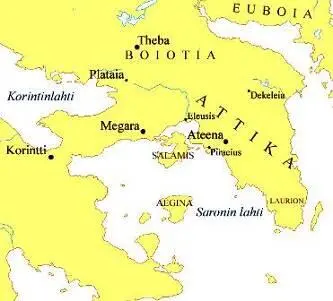

Мегарида

Мегара – древнегреческий город в 42 км к западу от Афин, размещенный в полутора километрах от берега Саронического залива.

Город имел два акрополя, от стен которых видны еще небольшие остатки; один из них носил название Кария (Καρία) по имени эпонима – царя Кара, сына легендарного Форонея. Предположение, что Кар представляет древних карийцев – догреческое население, а следующая династия, основанная Лелегом – также негреческих лелегов, обозначивших свое присутствие во многих местах Геции, выглядит сомнительным. Кар и карийцы могут не иметь никакой связи между собой, а лелеги скорее представляли войско завоевателей, а не народ – династия лелегов в Мегарах продержалась всего три поколения. Путаница происходит от того что принадлежность правителей к той или иной династии еще в древности порой переносили на население, которое могло принадлежать к другому племени. Павсаний писал, что третий царь династии, идущей от Лелега, пришел в Мессению из Мегариды и основал Пилос. Но это не значит, что в Пилосе жили лелеги.

На горе Карии сохранились остатки циклопических стен микенской эпохи, а на акрополе соседней Нисеи найдено множество серой ("минийской") керамики Среднеэлладского периода. Скорее всего, это следы не карийского или лелегского населения, а ионийского. О том что еще до основания Мегары эти земли заселяли ионийы, писал Страбон. Он же размещал ионийские племена не только в Аттике, но и в Эпидавре и Сикионе. Скорее всего, ионийцы в какой-то период были гегемонами Средней Греции и Северного Пелопоннеса, и потому смогли закрепить свое имя в названии Ионийского моря. А после дорийского завоевания перенести это имя на Анатолийское побережье, где к тому времени наверняка уже были их колонии. Мегарида сохранилась как ионийский центр и после изгнания ионийцев с Пелопоннеса дорийскими пелеменами. Плутарх приписывал афинскому герою Тесею установление на Истмийском перешейке стелы с надписью: с одной стороны "Здесь Пелопоннес, а не Иония", а с другой – "Здесь Иония, а не Пелопоннес". Подобная стела могла появиться в любое время, но если связывать ее с дорийским завоеванием, то ее установил кто-то другой. Согласно Страбону, когда дорийцы заняли Мегариду, стела была уничтожена.

Как сообщает Павсаний, имя города, видимо, связано с местным культом Деметры. Мегарами назывались подземные храмы, где горожане ежегодно приносили в жертву поросят. Возможно, Мегары были местом изначального культа Деметры и Персефоны, и лишь строительство святилища в Элевсине привлекло к соседям мегарцев значительное внимание, а афиняне поспособствовали тому, чтобы религиозный центр общегреческого значения оказался под их контролем. В пользу такой гипотезы говорит тот факт, что в никакого подземелья под элевсинским Телестерионом не найдено.

Версию о беотийском происхождении эпонима Мегарея, оказавшего помощь местному царю Нису в войне против критян и Миноса и погибшего в бою, следует признать сомнительной – скорее всего, связанной с политическими целями беотархов, претендующих на Мегариду. Сами же мегарцы, по словам Павсания, отрицали даже сам факт их войны с Миносом – эта война всецело была крито-афинским конфликтом, и Мегары не касалась. Этому противоречит название острова напротив порта Нисея – Миноя. Закрепление топонима вряд ли могло быть случайным. Аполлодор передает версию, согласно которой Минос захватил Мегары, и в сражении погиб не только Нис, но и Мегарей. Причем, поражение мегарцев связывается с предательством дочери Ниса Скиллы. Минос взял ее на свой корабль, но потом сбросил в море, и труп Скиллы был вынесен на берег у южной оконечности Пелопоннеса близ Гермионы.

Беотийская версия предполагала, что Мегара была захвачена критянами, а царь был Нис убит. После чего город был освобожден его зятем Мегареем, женатым на дочери Ниса. Затем унаследовал власть и приводил город в порядок зять Мегарея элеец Алкафой, заново отстроивший разрушенный критянами акрополь. Если происхождение Мегарея осталось в источниках смутным, то Алкафой – сын Пелопа (наряду с Атреем, Фиестом и Питфеем), относительно которого хронология и генеалогия подтверждают такое родство. В других случаях все попытки связать родословия царей с Пелопом оказываются выдуманными или произвольно приписанными к Пелопу-древнему.

После правления Ниса в Мегаре и Эгея в Афинах царство вновь было объединено Тесеем, который также провел размежевание между Аттикой (Ионией) и Пелопоннесом. Мегара теряет свое знание и не учитывается Гомером как самостоятельное государство – не упоминается. Но у Гомера упоминается город Ниса – видимо, определенную независимость сохранило портовое поселение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: