Павел Черносвитов - Загадки Древней Руси

- Название:Загадки Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-7838-0687-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Черносвитов - Загадки Древней Руси краткое содержание

Загадки Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У нас есть только одна гипотеза, представляющаяся нам правдоподобной. Некий «топонимический комплекс», типа загадочной связки «Кузьмина гать — Куликово поле», или более сложный — типа той совокупности топонимов, которую мы отметили для Москвы и для района Куликовской битвы — может перемещаться с места на место при передвижке населения. В этой гипотезе нет ничего заумного или крамольного. Напомним читателю: еще в первых главах этой книги мы не раз говорили о том, что изучение топонимики является одним из интереснейших и плодотворных направлений в исторических исследованиях по выявлению территорий прежнего обитания различных этносов на разных стадиях их сложения и существования. Мы даже назвали исследования такого рода «лингвистической археологией», так как они выявляют разные по древности напластования на одних и тех же территориях следов обитания там разных народов (точнее — языков).

Так вот, к сказанному ранее остается добавить следующие соображения. Во-первых, то, что мы назвали «топонимическим комплексом», складывается, наверное, тогда, когда народ, мигрирующий на новое место, застает там ландшафт, напоминающий свой «родной», тот, что был почему-то покинут. Ведь понятно, что Куликовым полем не назовут, скажем, лес, а Кузьминой гатью — водораздел. В любом случае это должно быть поле и наезженная дорога через болотистое место — гать. Почему они на старом месте обитания назывались именно так, мы понятия не имеем. Не исключено, что в основе этих названий, сейчас привычно звучащих по-русски, лежали когда-то вообще не славянские слова — ведь вся эта территория до прихода славян была угро-финской.

Но сейчас это неважно. Интереснее другое. Сама связка «Кузьмина гать — Куликово поле» повторяется в разных местах потому, что в том исходном месте, где она первоначально сложилась, вероятнее всего, устойчивая, существующая много поколений дорога через эту гать вела на это поле. И если на новом месте обитания повторяется эта же топографическая (ландшафтная) ситуация, то и поле, и гать просто в силу привычки назовут теми же именами! Психологически это понятно: так уютней жить на новом месте.

Во-вторых, если в последующие времена, то есть и через несколько веков после миграции какого-то населения, мы видим сохранение некоей «топонимической связки» на нескольких территориях, то это говорит скорее всего о том, что имело место не полное перемещение населения на новое место — например, под давлением пришельцев или военной угрозы — а просто расширение местообитания этого населения из-за роста его численности. Ему становится тесно на старой территории, и оно «расползается» в доступных ему направлениях.

Поясним эту мысль. Если бы население переместилось в другой регион целиком, а на его место вселился бы другой народ, и уж подавно — носитель другого языка, то старая топонимика была бы если и не сразу, то через некоторое время попросту забыта. Раз этого не случилось — значит, население осталось старым.

Наконец, в-третьих. В данном конкретном случае мы не имеем ни малейшего представления о том, в каком именно из мест первоначально сложилась эта связка «Кузьмина гать — Куликово поле». И потому не собираемся говорить о том, о какой именно подвижке населения — откуда и куда — говорит «расползание» данной связки по всем тем местам, на которых она зафиксирована. Без углубленных дополнительных исследований как собственно истории заселения этих мест, так и истории сложения местной топонимики, рассуждения на эту тему бессмысленны. Наши же соображения приведены здесь только для того, чтобы показать читателю: топонимические загадки существуют, и они не менее интересны, чем любые другие загадки истории.

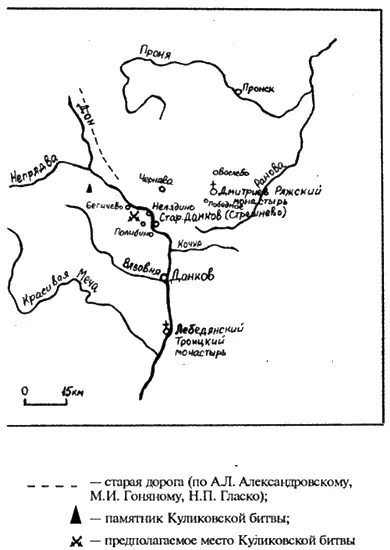

Версия 4(двух других авторов этой книги — А. Ю. Низовского и П. Ю. Черносвитова): на Куликовом поле, но в другом месте (рис. 5.38).

Внимательно проанализировав маршрут движения Мамая и Дмитрия Донского к Куликову полю, мы пришли к выводу, что Куликовская битва действительно произошла на Куликовом поле — но не на «нечаевском», а на «историческом», на том самом Куликовом поле, о границах которого говорит «Книга Большому Чертежу» и другие источники.

Взгляните на карту: 5–6, а может быть, и 7 сентября 30 года Мамай стоит на Кузьмине Гати (на Красивой Коче). До места битвы у него один переход — около 30 километров. За движением Мамая наблюдает «крепкая сторопа» Фомы Кацибея на реке Вязовне. Мамай движется к Куликову полю по Дрысенской дороге.

А где в это время находится Дмитрий Донской? А Дмитрий в это время собрал в деревне Чернава военный совет: переправляться через Дон или нет? [Разин, с. 276; Каргалов, с. 83]. Посмотрите на карту: где находится село Чернава?

Противники начинают сближаться. Дмитрий Донской переправляется через Дон и занимает позицию на его высоком правом берегу. Между тем Мамай подступает к стенам Старого Данкова — древнерусского города, хорошо известного по летописным и другим источникам (ныне — Старо-Данковское городище на Дону, у села Стрешнева Данковского района Липецкой области). Времени у Мамая нет, и осаждать город он не собирается. Однако данковцы попытались все же задержать движение татарских войск. Известно местное предание об обороне Старого Данкова от войск Мамая: когда татары поднимались на крутой берег Дона, жители Данкова сбрасывали на них бревна и камни, чтобы помешать движению неприятеля. [Баранович М. Рязанская губерния. Материалы для географии и статистики. СПб, 1860, с. 547].

Оба маршрута пересекаются в одной точке: на правом берегу Дона, на восточной окраине Куликова поля, неподалеку от устья Непрядвы, — то есть на пространстве между современными селами Бегичево и Нелядино Данковского района Липецкой области.

«Грозно и жалостно, братья, было в то время смотреть: лежат трупы христианские у Дона Великого на берегу, как стоги сена, и Дон-река три дня кровью текла» («Задонщина»). Подобная картина была бы возможна только, если битва произошла бы на берегу Дона. «Задонщина», самый ранний памятник Куликовского цикла, неоднократно подчеркивает, что битва состоялась непосредственно на берегу Дона: «Не тури возрыкали у Дону великаго на поле Куликове. То ти не тури побеждени у Дону великого, но посечены князи руские… а иные лежат посечены у Дону великого на брези». [ «Задонщина», реконструкция Дмитриева Л. А. на основе Ундольского списка — «Поле Куликово.

Сказания о битве на Дону. М., 1980, с. 39]; «Нечто гораздо упилися у быстрого Дону на поле Куликове на траве ковыле» [ «Задонщина», с. 47].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: