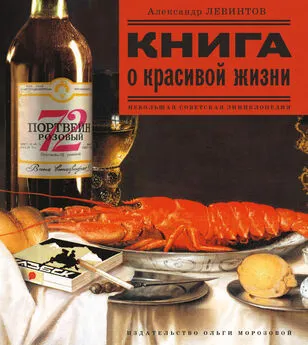

Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]

- Название:Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ольги Морозовой

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98695-034-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия] краткое содержание

Эта книга — веселый и грустный гимн прошедшей эпохи. Когда она писалась, еще в конце 80-х, автор часто глотал слюни. Интересно, произойдет ли то же самое с читателем сегодня?

Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гораздо хуже нами освоены осетровые молоки. Из них делаются нежнейшие деликатесные консервы (например, в Ханты-Мансийске). Едал я и жареные стерляжьи молоки — нечто отдаленно напоминающее жареные мозги, только гораздо тоньше вкусом. Молоки хороши и в ухе, ах, как хороши молоки в ухе! Как деликатна и изысканна с ними уха, как нежны бледно-желтые, анемоновые пятна на поверхности ухи, как просится под такую уху холодная водочка в граненый хрусталь!

Самое дорогое и ценное в осетровых — икра. По традиции банки с икрой осетровых в России имеют три цвета — синий, желтый, красный, Это соответствует икре осетра, белуги и севрюги. Икра бывает (речь идет о современных, а не классических стандартах, описанных Гиляровским) слабосольной (малосольной) и соленой. Первая вкуснее, но быстрее портится. Ваш выбор — вкусно, но недолговечно, или невкусно, но на века. Более очевидно разделение икры на зернистую и паюсную. Паюсную (прессованную, битую) делают только в Гурьеве, казахском городе.

Остромордые и величественные, осетровые будут долго еще символом России и вместе с тем беззвучным, но явным укором нашей гуттаперчевой совести.

В конце позапрошлого века эту рыбу называли бешенкой, бешеной селедкой. И было за что. Шла она в мае на нерест из Каспия в Волгу и ее притоки бешеными косяками, невзирая ни на что и не останавливаясь ни перед чем.

И на бешеной селедке делались бешеные деньги. За месяц путины астраханские заводчики (всех астраханцев в России называли чилимщиками за пристрастие к водяному ореху, чилиму) делали огромные обороты и давали работу тысячам людей: собственно рыбакам, сбивавшимся в артели, вязальщицам и чинщицам сетей, бондарям соляных бочек, солеварам ближних соляных озер Эльтон и Баскунчак, швецам мешков, перевозчикам, кашеварам и разному прочему обслуживающему люду. Не то чтобы бешенка давала прожиток на весь год, но была серьезным подспорьем в хозяйстве и бюджете астраханцев. Жаркое солнце, обилие рыбы, ближняя соль и невероятная популярность воблы — вот факторы расцвета этого промысла.

Вобла по популярности не уступала селедке и картошке.

Вот ведь интересен чем русский язык: кто-то кушает картофель, а кто-то лопает картошку, ловят в море и продают сельдь, а покупают и едят селедку, а если закусывают, то непременно селедочкой.

Вобла же, она вобла и есть.

В послереволюционные годы разрухи, когда инфляция достигла рекордных для России пределов (в 1923 году за один рубль 1916 года, уже конвертированный, сильно истощенный войной, давали 50 миллиардов совзнаков; давали бы и больше, не начнись НЭП, первая советская перестройка), зарплату выдавали ежедневно и, разумеется, не деньгами, а хлебом и либо воблой, либо селедкой. Это ли не свидетельство исторической роли воблы в построении нового общества?

В моем ленинградском детстве вобла была исключительно копченой, и потому, когда наша семья переехала в начале 1950-х в Тамбовский гарнизон, мы, дети, долго удивлялись вяленой вобле и не хотели верить, что это та же рыба. Тем не менее мы быстро освоили местную привычку делать самодельную вяленую воблу, вывешивая ее за хвосты на бельевой веревке обыкновенными прищепками. Все дворы были в маеиюне украшены этими серебристо-серыми гирляндами. И ведь никто не крал чужого — дешевле воблы не было ничего: десять копеек кило свежей воблы.

К середине 50-х, с приходом Хрущева, вобла стала исчезать. Мы тогда уже вернулись в Москву, к родителям моих родителей. Вобла и крабы в банках (50 копеек за банку) продавались повсюду. В Москве мы познакомились с новым для себя способом разделки воблы: берут ее за хвост, обстукивают о край стола, или о перила, или о стойку), а затем отрывают голову и раздирают пополам. Низ привередливые москвичи выбрасывают (а ведь там не только тощие ребра, внутренности, пузырь, но и икра!), а балычок очищают от чешуи и сосут плотное, прозрачное на свет мясцо.

Мужики, естественно, употребляли воблу с пивом. Женщины — на посиделках вместо семечек, мы, пацанье, просто так: из удовольствия жизни и чтобы посолониться. Известно, что травоядные нуждаются в соли, хищники же, питаясь кровью, дополнительной соли не ищут. Несмотря на всю нашу воинственность, из-за своей незлобивой травоядности мы очень любили воблу. Да и весь русский народ любит килечку, селедочку, воблешку, все солененькое, как беременные женщины. И без солененького слегка звереем. И не только русские. Евреи тоже любят посолониться. Да и кто не любит? Все ведь мы люди, человеки, и слабы на солененькое.

Вобла к середине 50-х годов стоила от 45 до 54 копеек за килограмм и была доступна практически всем, даже уборщицам, получавшим 320 рублей в месяц (640 килограммов воблы).

К началу 60-х вобла уже была по рупь двадцать и не то чтобы исчезла, а сделала тонкий маркетинговый ход и стала доступна только узкому кругу людей, а именно: морякам-подводникам (она почему-то непременно входила в их героический рацион питания), генералитету-маршалитету, партхозактиву в закрытых распределителях, торгашам, блатным и приблатненным (торговля всегда была избранным и одновременно криминальным классом общества). Сначала очереди за воблой сделались неестественно длинными (однажды я простоял в такой 5 часов и купил на все свои студенческие деньги 6 килограммов — больше в одни руки не давали, а покинуть очередь и сбегать за своими — ни-з-з-зя).

Именно тогда вобла исчезла как биологический вид и превратилась в способ приготовления (вяления). Точно так же в середине 50-х годов шпрот перестал быть биологическим видом и навсегда (посмертно) перешел в технологический способ консервирования мелких сельдевых рыб — салаки, сардин и прочего. Вялили всё — и морскую беспородную сорную сволочь, и речных карпов, и леща, и красноперку. Брежнев же довел дефицит рыбы до состояния селедки иваси: была и просто сельдь иваси, и сардины из сельди иваси, и ставрида из сельди иваси, и севрюга из сельди иваси, и крабовые палочки из сельди иваси, и даже черешневый компот из сельди иваси.

Вот в те времена и появились в Москве вобляные наркоманы. Они жарили пузыри (это вкусно), ели кишки (они с горчинкой, поэтому к пиву вполне идут), глаза, чешую, перья и готовы были просто обнюхивать к пиву воздух вокруг воблы. Их жадные глаза не позволяли редким счастливцам публично закусывать воблой и лещом пиво. Был такой анекдот: в Москве раскрыли шайку наркоманов — нюхали воблу.

Знаю — торговая и партийная дрянь получала в пайках (или без пайков) воблу, к которой она в общем-то была равнодушна. Вот такой ходил анекдот про Ильича: «Обломился ему в результате экспроприации мешок воблы. “Отдам ее мировому пролетариату, — подумал вождь. — Да, а что скажут голодающие питерские рабочие? Отдам им. Нет, на всех не хватит, еще подерутся. Отдам-ка я лучше Троцкому. Нет, он — проститутка, надо отдать брату Мите. Нет, Митя — пьяница, зачем поощрять в нем порок? А не съесть ли мне самому?” И съел. Скромный был. О себе в последнюю очередь думал».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]](/books/1087031/aleksandr-levintov-kniga-o-vkusnoj-zhizni-nebolsha.webp)