Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

- Название:Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-078-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще краткое содержание

Известный историк и археолог, преподаватель Стэнфордского Университета Иэн Моррис рассказывает о 15 тысячелетиях человеческой истории, последние два из которых Запад играет в мире доминирующую роль. Моррис объясняют причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом. Но будет ли властвовать Запад бесконечно? Иэн Моррис предлагает свежий взгляд практически на каждое важное историческое событие. Он описывает закономерности человеческой истории, анализирует события современности и делает прогнозы относительно ситуации в будущем.

Иэн Мэттью Моррис дает неожиданные ответы, подкрепляя их тщательно выверенными фактами, сводя воедино последние результаты исследований в археологии, искусстве, метеорологии, медицине, нейропсихологии, антропологии.

Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Темучин был суровым и жестким человеком; но, если бы он не был таким, монголы никогда не дали бы ему титул Чингисхана [150] Однако, согласно легенде, это произошло лишь после того, как Джамуха предал его, и, когда его поймали, он сам попросил Темучина его казнить.

— «бесстрашного вождя», и он не стал бы величайшим завоевателем в истории. Не нужно быть врачом, чтобы подозревать, что на его путь к власти повлияло то, что он пережил как член своей семьи в юные годы. На этом пути Темучин выслеживал и убил своего побратима Джамуху, изменил монгольские традиции ведения войны (игнорируя права и притязания, вытекающие из родственных связей) и во всяком споре выступал против своих вздорных и любивших выпить сыновей.

Некоторым образом, немногое изменилось в степях за два предыдущих тысячелетия. Как и многие вожди до него, Чингисхан был движим отчасти страхом (боясь Китая) и отчасти жадностью (желая его богатств). Эти мотивы подтолкнули его совершать набеги на царство чжурчжэней в Северном Китае и использовать награбленное для подкупа других монгольских вождей, чтобы те последовали за ним. Однако в других отношениях многое изменилось, и даже хан не мог стать выше исторического закона, гласящего, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. На протяжении половины тысячелетия китайские, мусульманские и христианские поселенцы продвигали в глубь степей города, ирригацию и плуг. Земледельцы забирали землю у кочевников. Кочевники же получали от земледельцев знание их оружия, а также их путей, методов и привычек.

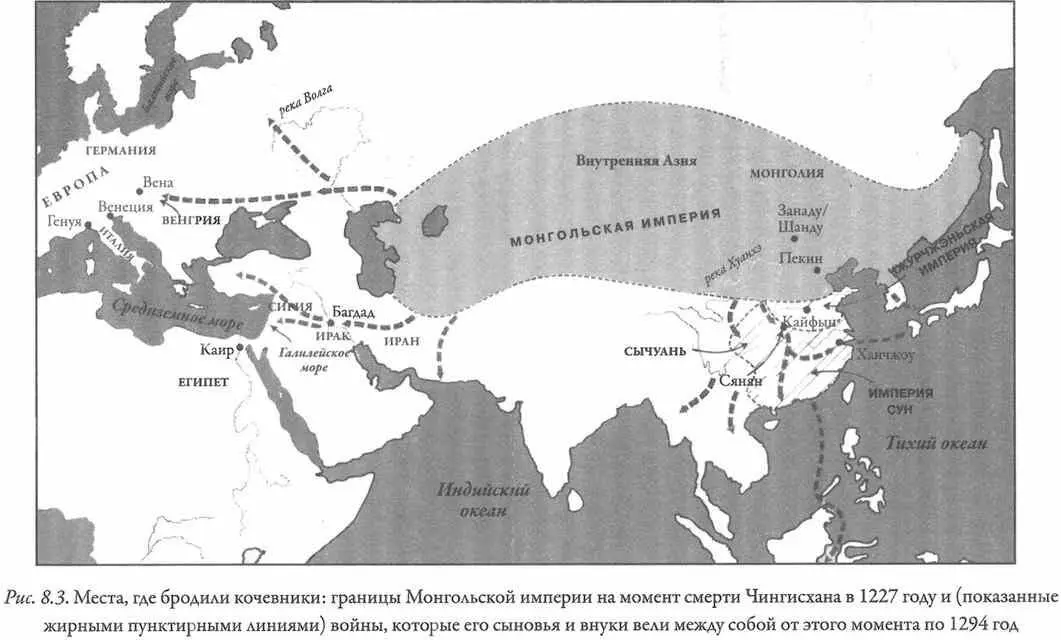

Кочевники, как обнаружилось, оказались в выигрыше. Еще раз проявили себя преимущества отсталости, и Чингисхан — самый выдающийся из всех вождей кочевников — научился настолько хорошо интегрировать инженеров — жителей городов — в свои конные армии, что мог штурмовать любые фортификации с такой же легкостью, как он мог побеждать любую армию. До своей смерти, случившейся в 1227 году, он с грабежами проделал свой путь от Тихого океана до Волги (рис. 8.3), сметая препятствия, по словам одного персидского очевидца [Йакут аль-Хамави], столь же легко, «как написанные строки стираются с бумаги» 2. Там, где прошли монголы, «эти жилища стали пристанищем для сов и воронов; в этих местах совы-сипухи перекликались друг с другом, а в этих залах завывали ветры».

Чингисхану не требовался индекс социального развития, который бы сообщил ему, что Китай был «коренным месторождением» для грабежа. Насколько мы можем судить, в его намерения входило все похищать, изгонять с этой земли крестьян и превратить весь Северный Китай в зимние пастбища для своих выносливых степных пони. В 1215 году он разрушил более девяноста городов, при этом Пекин затем месяц горел. Впрочем, после его смерти в 1227 году более мудрые (китайские) советники сумели настоять на том, что было бы выгоднее оставлять крестьян на месте и облагать их налогами.

Возможность испробовать на деле эту новую политику представилась очень скоро. Невзирая на тот факт, что в итоге союза императора Хуэйцзуна с чжурчжэнями против киданей чжурчжэни разграбили Кайфын и захватили в плен императора, в 1234 году новый правитель из династии Сун предложил подобный же союз с монголами против чжурчжэней. Результат оказался даже хуже предыдущего: монголы поглотили империю чжурчжэней и поставили армии Китая на грань краха.

Лишь благодаря специфическим особенностям политики монголов империя Сун в 1230-х годах избежала падения. Когда Чингисхан в 1227 году умер, его сын Угэдэй сменил его в качестве великого хана. Однако внуки Чингисхана, озабоченные тем, кто же сменит Угэдэя, немедленно принялись маневрировать. Некоторые из них беспокоились по поводу того, что если позволить Угэдэю завоевать Китай, то в результате в его руках окажется слишком много власти, и это даст преимущество его сыну в последующей борьбе. Поэтому они заставили более мелких монгольских вождей вместо этого ратовать за гигантский набег на дальний запад. В 1237 году они отправились в путь. В результате главные орды монголов внезапно повернули в западном направлении.

Европейцы буквально понятия не имели, кто же это на них напал. Так, для английского хрониста Матвея Парижского эти захватчики представляли собой полную загадку. «Никогда, — писал он, — никто здесь не имел какого-либо рода доступа к ним, и они сами себя до сих пор не являли, дабы дать возможность что-либо знать об их обычаях и об их лицах, как это получается при обычных сношениях с другими людьми» 3[Матвей Парижский, «Английская история»]. Неправильно интерпретируя название «татары» (один из терминов, используемый в отношении монголов) как имеющее отношение к Тартару (древнегреческое название ада), Матвей задается вопросом — а не были ли «огромные орды их отвратительной сатанинской расой». Или, может быть, полагал он, они были потерянными коленами Израиля (ассирийцы в 721 году до н. э. угнали в плен 10 израильских колен (племен), и о них больше никогда ничего не слышали. Эти колена назвали «потерянными». — Пер. ), которые наконец прибыли домой. Хотя и понимая, что монголы не говорили по-еврейски и, по видимому, ничего не зная о законах Моисея, Матвей Парижский решил, что он, должно быть, прав: сбившиеся с пути еще до того, как Моисей получил десять заповедей, это были евреи, которые

«последовали за чужими богами и незнакомыми обычаями, так что теперь неудивительно то, что, вследствие Божьего возмездия, они были не ведомы ни одному другому народу, их сердце и язык пришли в беспорядок, а их жизнь изменилась, став жизнью жестоких и неразумных зверей».

Некоторые христиане решили, что логичной защитой от этих потерянных колен Израиля станут избиения местных евреев. Но — что вполне предсказуемо — пользы от этого оказалось мало. Монголы победили собравшихся вместе по этому поводу рыцарей Германии и Венгрии и дошли вплоть до Вены. Однако затем, — столь же внезапно, как они покинули Китай, — они ушли, повернув своих пони назад и гоня захваченных пленников во Внутреннюю Азию. Основной целью этого европейского набега было повлиять на то, кто унаследует пост хана. И поэтому, когда 11 декабря 1241 года Угэдэй умер, Европа тут же утратила для них всю свою важность.

Когда монголы затем опять обратились на Запад, они (что было вполне практично) выбрали более богатую цель — мусульманский центр. Им потребовалось всего две недели, чтобы в 1258 году пробить бреши в стенах Багдада. Они оставили последнего халифа без еды и воды на три дня, затем бросили его на груду золота и велели ему его есть. Когда халиф этого не сделал, его с наследниками закатали в ковры и до смерти затоптали [151] Монголы считали это почетным видом смерти, поскольку при этом не проливалась кровь.

.

Интервал:

Закладка: