Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый Словарь русского языка Академия выпустила к 1794 году. Второе его издание, существенно усовершенствованное и дополненное, выходило с 1806 по 1822 год. Затем начато было третье издание.

Пушкин неоднократно упоминал Академический словарь в своих произведениях. В статье «Российская академия» он писал: «Ныне Академия приготовляет третье издание своего Словаря, коего распространение час от часу становится необходимее». И приводил слова Н. М. Карамзина: «Полный Словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев»…

По спискам 1838 года в Российской академии числилось 28 действительных членов и 56 почетных. Членами академии были некоторые известные писатели того времени — между ними И. А. Крылов и В. А. Жуковский. В 1832 году в члены Академии был избран Пушкин.

Действительные члены Российской академии сходились на регулярные заседания, где главным образом читали и обсуждали корректуры очередного тома Словаря русского языка. По окончании каждого заседания присутствовавшим вручали памятные серебряные жетоны. Ежегодно в день открытия Академии — 21 октября — происходили торжественные собрания, в которых Российская академия вручала награды своим членам за наиболее выдающиеся сочинения.

Одно из собраний Пушкин описал в статье, напечатанной в «Современнике».

С 1815 года выходили «Известия Российской академии», где публиковались отчеты о ее деятельности и работы по языкознанию. Порою Академия ссужала литераторов деньгами на издание их сочинений. В конце 1820-х годов молодой лингвист В. И. Венелин был на средства Академии послан в Болгарию «для собрания сведений в этой славянской малоизвестной стране». Результатом поездки явилась его книга «Древние и нынешние болгары».

В начале 1840-х годов Российская академия вошла в состав реорганизованной Академии наук в качестве Отделения русского языка и словесности.

Профессора высших учебных заведений, академики нередко объявляли курсы публичных лекций по той или иной специальности. Лекции пользовались популярностью — тяга к знанию в различных слоях столичного общества росла. Профессор Бутырский систематически вел «публичное преподавание курса словесности вообще и российской в особенности», по подписке, два раза в неделю. Большей частью лекции читали по естественным наукам. Академик Гесс объявил в 1834 году «Публичный курс химии с важнейшим применением сей науки». Устроителем явилось Минералогическое общество, помещавшееся в доме купца Цветкова на Сенной площади, № 224. Тогда же профессор Нечаев бесплатно читал курс опытной физики и химии в доме Вольного экономического общества. Еще в 1820-е годы профессор Университета М. Ф. Соловьев читал публично лекции по физике, приноравливая изложение предмета «сколько возможно более к обыкновенным явлениям и к пользе общественной жизни». Чтения происходили в «богатом физическом кабинете императорского физика-механика Распини в Офицерской улице, в доме Струговщиковой». Сам Распини в течение многих лет во время Великого поста давал как у себя на квартире, так и в частных домах «представления увеселительной физики, опыты электрические, фантасмагорию, показание на деле разных свойств воздуха, газов и проч. (плата за вход 5 рублей)».

В столице существовало несколько научных обществ. Еще в 1765 году возникло Вольное экономическое общество, которое в XIX веке собиралось в собственном доме на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. Главной целью Общества было улучшение быта сельского населения. Общество занималось распространением агрономических знаний, опытами по улучшению сортов хлебных злаков, внедрением новых сельскохозяйственных машин и приспособлений, имело свои издания — «Журнал общеполезных знаний» и «Северный муравей», устраивало публичные уроки физики и химии, награждало медалями за изобретения, полезные народу (так в 1830 году медаль получил изобретатель технологии окраски крыш дегтем вместо масла, в 1834 году — изобретатель особого устройства печей).

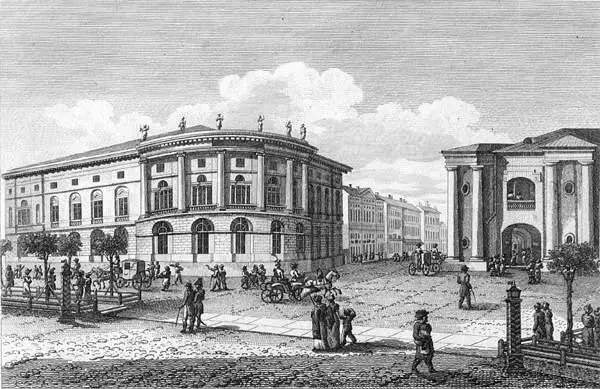

Публичная библиотека. Гравюра С. Галактионова по рисунку П. Свиньина. 1810-е гг.

Поскольку деревня часто страдала от повальных болезней (эпидемий), важной заботой Общества было оспопрививание. С 1824 по 1838 год стараниями его членов оспа была привита 10 567 505 младенцам во всех губерниях России. В здании Общества находилась обширная библиотека, минеральный кабинет и коллекция моделей всевозможных машин.

В 1804 году в Петербурге было создано Физико-медицинское общество, в 1817-м — Минералогическое, позже — Общество для поощрения лесного хозяйства, издававшее «Лесной журнал».

Учреждением, известным в истории русской науки, стал Румянцевский музей. Свою богатую библиотеку и собрание монет, минералов, картин, вместе со своим особняком на Английской набережной, государственный канцлер Н. П. Румянцев завещал Петербургу. В 1831 году Румянцевский музей был принят в ведение Министерства народного просвещения. Библиотека Музея состояла из 31 000 томов, 807 рукописей и 638 ландкарт и чертежей. Особую ценность представляли рукописи XV–XVIII веков, относившиеся к истории России и Ливонии из хранилища герцогов Мекленбург-Шверинских. Минц-кабинет Музея насчитывал больше полутора тысяч монет и медалей, в Минералогическом кабинете было 13 000 образцов различных пород. Раз в неделю Музей был открыт для публики. В остальные дни, кроме праздников, посетители могли читать и делать выписки в библиотеке — летом с 10 часов утра до 8 часов вечера, зимою с 10 часов утра до заката. Свечей в Музее не зажигали, опасаясь пожара.

При несовершенстве тогдашнего преподавания наук серьезное чтение было для многих единственным средством знакомства с разными областями знаний. Пушкин писал об этом в послании Чаадаеву:

Владею днем моим; с порядком дружен ум;

Учусь удерживать вниманье долгих дум;

Ищу вознаградить в объятиях свободы

Мятежной младостью утраченные годы

И в просвещении стать с веком наравне…

Существенную роль в научной и интеллектуальной жизни столицы играло такое просветительное учреждение, как Императорская Публичная библиотека.

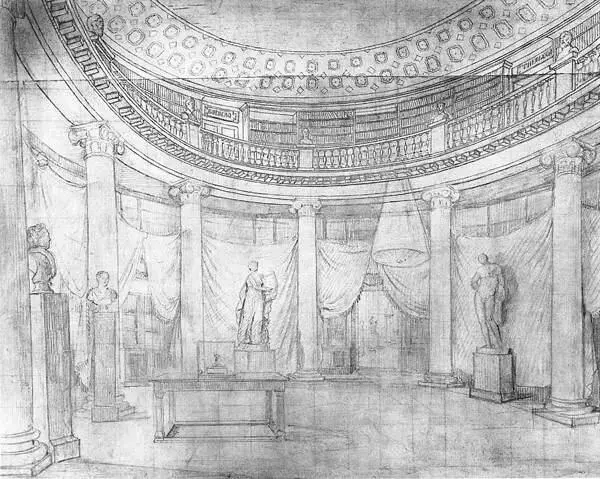

Публичная библиотека. Овальный зал. Рисунок К. Сабата. 1820-е гг.

Еще в 1796–1801 годах по проекту архитектора Е. Т. Соколова на углу Невского проспекта и Садовой улицы для петербургской Публичной библиотеки было возведено обширное здание. Но всерьез за организацию библиотеки взялись только с 1811 года, когда директором ее стал А. Н. Оленин. В январе 1814 года Публичная библиотека была торжественно открыта. С этого времени началось ее неуклонное пополнение. По представлению Оленина царь издал указ, согласно которому два «обязательных экземпляра» всякого выходившего в России печатного издания — книг, гравюр, литографированных рисунков — должны были безвозмездно поступать в Публичную библиотеку. Кроме того, Библиотека постоянно покупала книги. Нередко коллекционеры-библиофилы дарили ей свои собрания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: