Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Со временем логический акцент в понятии калокагатии все более смещался, переходя с чисто внешних, физических достоинств человеческой личности на ее нравственные, духовные и душевные качества. Поэтому Платон, упомянув в диалоге «Протагор» о некоем хорошеньком мальчике по имени Агафон, счел нужным отметить, что он «и по природе был калос кагатос, и на вид очень красив». Тем самым философ как бы признает, что человек, имеющий право именоваться «красивым и добрым», на самом деле мог быть вовсе не так уж красив, а если и красив, то скорее внутренней, чем внешней красотой. Однако Платон писал свои диалоги уже в те времена, когда в общественном сознании греков шла интенсивная ломка традиционных нравственно-эстетических стереотипов. Для более ранних строго классических форм греческого мировосприятия столь резкое противопоставление внешнего и внутреннего, телесного и духовного было не характерно. Человек воспринимался как единый, абсолютно во всех своих деталях гармонически сбалансированный микрокосм, в котором было прекрасно все: «и душа, и одежда, и тело». И именно красота была тем общим стержнем, на который нанизывался весь сложный комплекс мыслей и чувств, охваченных понятием калокагатии. [144] Перефразируя известную латинскую поговорку: «Здоровый дух в здоровом теле», греки могли бы сказать: «Красивый дух в красивом теле», хотя, как мы уже видели, понятия красоты и здоровья были для них практически неразделимы. Аристотель в «Этике» так выразил эту мысль: «Всегда или большею частью будет поступать и мыслить согласно добродетели и будет наилучше переносить случайности и будет всегда вполне гармоничным тот, кто поистине хорош и устойчив без упрека».

Удачнее многих других сумел раскрыть содержание этого понятия А. Ф. Лосев, рассуждая о его многообразных модификациях в поэзии Пиндара. Вот некоторые из его соображений по этому поводу: «Калокагатия — это роскошь тела, души, общества, взглядов, обычаев. Калокагатийный человек силен, бодр, весел, красив, здоров. Он — борец, герой, атлет, равно как и поэт, музыкант, художник. Он же и человек меры. Он покорен тому, чего нельзя линовать, покорен судьбе, но надеется на великую славу в грядущем. Изобилие жизненных благ ему нравится, но он не раболепствует перед ними, а расстается с ними с улыбкой. Он не отказывается от богатства. Однако не богатство и слава владеют им, а он владеет ими, и он над ними всегдашний господин». Если попробовать выразить эту же мысль несколько короче, то, вероятно, можно было бы сказать, что понятие калокагатии в его классическом варианте вмещало в себя всю богатейшую полифонию греческих представлений о полноте и радости земного бытия, а контрапунктом в этой полифонии был идеал разумной красоты, подчиненной законам строгой гармонии и вкуса.

Конечно, далеко не каждый мог найти себе место на этом празднике жизни. Идеал калокагатии всегда был аристократически замкнут, сориентирован с настроениями и духовными запросами очень узкого круга людей в основном из высших слоев общества, которые располагали достаточными средствами и достаточным количеством свободного времени для того, чтобы строить свою жизнь по законам красоты и хорошего вкуса. Принятая ими система ценностей совершенно игнорировала простого человека с его каждодневными заботами и нуждами, как бы отсекая от себя всю эту «житейскую прозу» и «суету сует». Тем не менее мы не можем не считаться с тем, что и идеал калокагатии, и тесно связанный с ним идеал досужей, свободной от тягот физического труда жизни (см. о нем в гл. 8), при всей их элитарной узости оказали глубокое влияние на греческую культуру в самых различных ее отраслях и во многом сделали ее именно такой, какой мы ее теперь знаем. Прежде мы уже говорили о ясно выраженном аристократизме греческого искусства, особенно заметном в таком его ведущем жанре, как монументальная скульптура (см. гл. 6). Но та же аристократическая отстраненность от всего повседневного, скоропреходящего, мелкого и низменного в ничуть не меньшей, а может быть, даже и в еще большой степени была присуща греческой науке.

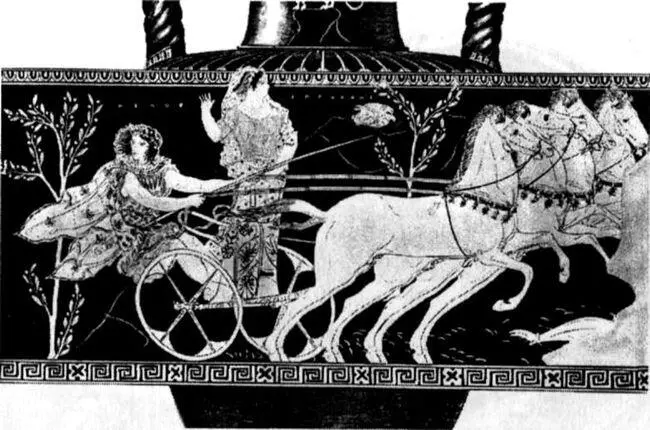

Пелопс и Гипподамия на колеснице. Рисунок на аттической краснофигурной амфоре.

Вот что писал Плутарх (в биографии римского военачальника Клавдия Марцелла) об Архимеде, одном из самых блестящих греческих ученых эпохи эллинизма: «Архимед был человеком такого возвышенного образа мыслей, такой глубины души и богатства по знаний, что о вещах, доставивших ему славу ума не смертного, а божественного, не пожалел написать ничего, но, считая сооружение машин и вообще всякое искусство, сопричастное повседневным нуждам, низменным и грубым, все свое рвение обратил на такие занятия в которых красота и совершенство пребывают не смешанными с потребностями жизни...» Как следует из этих слов — а в достоверности их не приходится сомневаться, — великий механик, более всего прославившийся изобретением удивительных военных машин, которые были использованы для защиты его родного города Сиракуз от осаждавших его римлян, как раз этой стороне своей разносторонней деятельности не придавал особого значения. На свой лад Архимед был, пожалуй, не меньшим эстетом, чем, скажем, Фидий или Пракситель. В своей науке или науках он искал, в первую очередь, красоту, следуя заветам основателя всего «цеха» эллинских математиков и механиков Пифагора, и любое сближение возвышенного мира чисел с сиюминутными человеческими потребностями воспринимал как оскорбление своего чувства прекрасного. Только крайняя необходимость вынудила его принять участие в обороне Сиракуз и поставить свой талант изобретателя на службу отечеству в тот момент, когда ему грозила величайшая опасность. Для Архимеда, как, вероятно, и для других греческих интеллектуалов, его научная деятельность была таким же проявлением его недоступной «грубой черни» аристократической калокагатии, каким для сиятельных атлетов эпохи Пиндара были их «подвиги» на стадионах Олимпии или Дельф.

Для нас, людей рубежа II—III тыс. н. э., красота мраморной статуи и красота математической теоремы или физического закона — категории разнопорядковые и в общем довольно сильно удаленные друг от друга. Греки, скорее всего, не нашли бы здесь какого-то глубокого, принципиального различия. Для них красота была единой универсальной субстанцией (чем-то вроде тончайшей материи), которая пронизывает все мироздание и, хотя и является людям в разных своих формах и обличьях, везде и всюду имеет одну и ту же природу и подчиняется одним и тем же законам. Только вникнув в существо этих законов, мы сможем по-настоящему оценить и все своеобразие греческого чувства прекрасного или, если выразить ту же мысль немного по-иному, сможем постичь эстетические основы греческого мировосприятия, а стало быть, и всей греческой культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: