Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Личное обаяние помогает терпеливому французу познакомиться с их жрецами — дестурами. Он завоевывает сердца последователей Зороастра, которые сами могут читать свои священные книги лишь на новоперсидском языке. Его цель — Зендавеста, священное писание парсов, все, что осталось от древнеиранских религиозных книг, переживших времена господства греков, парфян и ислама; спасенная огнепоклонниками-парсами Зендавеста была затем переправлена в Индию. Когда в 1761 году Пондишери снова попадает в руки англичан, Анкетиль-Дюперон возвращается в Европу. После семилетнего пребывания в Индии он привозит с собой не только подаренный парсами оригинал Авесты (который был непонятен ни ему, ни парсам), но и новоперсидский перевод, продиктованный дестуром Дарабом.

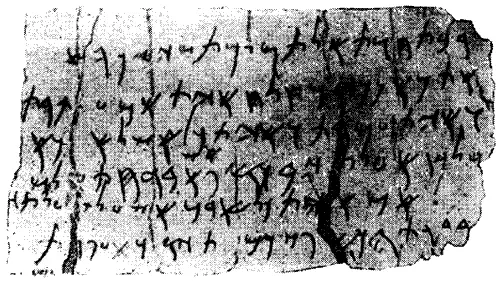

Рис. 68. Пуническая табличка проклятий.

Конечно, это не клинопись. Даже оригинал написан не ею. Но перевод Авесты, выполненный Анкетиль-Дюпероном, был важным подспорьем для тех, кто впоследствии дешифровал клинопись: из этого перевода стали известны староперсидские формы исторических собственных имен, до тех пор доступных ученым лишь в греческом (как правило, грубо искаженном) произношении.

Таким образом, для дешифровки клинописи были созданы важнейшие предпосылки — и со стороны письма, и со стороны языка. Между тем уже в 1762 году (как раз тогда, когда Анкетиль-Дюперон вернулся в Париж с трофеем, состоявшим из 180 манускриптов) граф Кайлю вручил науке ключ, который при других условиях мог бы сразу открыть доступ к клинописи. Он опубликовал надпись на алебастровой вазе, принадлежавшей царю Ксерксу; эта надпись была не на двух или трех, а на четырех языках: на староперсидском, эламском, вавилонском (о последних двух языках подробнее будет рассказано в следующей главе) и египетском. Но этот ключ, увы, не подошел к замку, ибо по-египетски в то время никто еще не мог читать, и до появления знаменитого «Письма к Дасье» Шампольона должно было пройти целых 60 лет. Ахеменидские памятники все больше привлекают к себе европейских путешественников. Здесь нужно упомянуть английского ориенталиста сэра Уильяма Аузли, секретарь которого Джеймс Юстин Мурье первый признал в «гробнице матери Соломона» гробницу Кира Великого, а также сэра Роберта Кера Портера, опубликовавшего два толстых тома in quarto с хорошими рисунками, изображавшими руины. Но прежде всего, следует рассказать о «восточном» вундеркинде англичанине Клавдии Джеймсе Риче, уже в юные годы выполнявшем обязанности английского генерального консула в Багдаде. Сраженный холерой в Ширазе в 1821 году, он умер «слишком рано», как и скончавшийся через 20 лет после него Шампольон. Рич оставил глубокий след в истории археологии Древнего Востока. Он верил в немецкого дешифровщика Гротефенда и регулярно посылал ему копии найденных надписей. Влияние Рича можно проследить еще через много лет после его смерти: впервые опубликованные в Лондоне в 1836 году два тома его сочинений (они посвящены пребыванию в Курдистане), а также появившиеся в 1839 году дневники и копии произвели глубокое впечатление на ориенталистов. Более того, они побудили французское правительство открыть вице-консульство в Мосуле и направить туда Эмиля Ботта, человека, нашедшего Ниневию. Под впечатлением работ Рича молодой англичанин Остин Генри Лэйард, раскопавший впоследствии Нимруд, принял решение обратиться к английскому посольству при Порте с просьбой оказать содействие в проведении новых исследований. Но об этом будет рассказано позже.

Пока эти археологические подвиги отмечены нами лишь мимоходом, тем более что ко времени их совершения было уже сделано нечто другое, чего, правда, сначала не заметили, а кое-где и не хотели замечать.

И это «нечто» имеет увлекательную предысторию.

Копии Карстена Нибура, ученого и путешественника, опубликовавшего в Дании свое «Описание», прежде всего были оценены и обработаны в Германии и Дании. В этом большую роль сыграл родившийся в Тонберне Олаф Герхард Тихсен (1734–1815), сначала студент в Галле, затем там же учитель в сиротском доме, профессор восточных языков в Бютцове и, наконец, старший библиотекарь в Ростоке. Он был крупным гебраистом и основателем арабской палеографии. Кроме того, он занимался всеми новыми проблемами востоковедения, которыми было так богато его время. Как упомянуто выше, Тихсен без особого успеха испробовал свои силы на иероглифах — в работе, выпущенной в 1790 году в Геттингене. В 1798 году, опираясь на добытые Нибуром результаты, он выступил со статьей о персепольской клинописи. При этом его богатые филологические познания и наклонность к сравнительному изучению языков, в то время широко распространенному и выражавшемуся в самых смелых гипотезах, оказали ему плохую услугу. В отличие от Нибура, он приписал клинописным знакам произвольные звуки и, сопоставляя полученные таким образом «слова» со словами других, семитских и индоевропейских языков, пытался найти какой-то смысл в отдельных группах знаков.

Множество допущенных им ошибок усугублялось роковым историческим просчетом: Тихсен принял надписи за летопись Аршака, основателя династии Аршакидов и Парфянского царства (247 г. до н. э.), и, следовательно, считал, что тексты были составлены на 300 лет позже, чем в действительности.

Но среди мусора, собранного Тихсеном в написанной по-латыни статье, можно обнаружить и два жемчужных зерна.

Он увидел то, чего еще не знал Нибур, — что тремя письменностями представлены три различных языка.

И Тихсен вернее, чем Нибур, понял значение отдельного косо поставленного значка, постоянно повторяющегося в первом виде письменности (он имеется уже среди пяти знаков, опубликованных Пьетро делла Валле, см. рис. 36): этот знак отмечает начало и конец слов, то есть отделяет стоящие друг за другом слова. Тихсен открыл знак, называемый теперь «словоразделителем».

[В отличие от вавилонской древнеперсидская клинопись имеет всего только одну идеограмму — для слова «царь»; лишь позднее появляются три другие; для имени бога Ормуэда, для слов «страна» и «провинция». Ограниченное и запоздалое применение небольшого числа идеограмм — явление позднейшего происхождения; оно должно было сблизить древнеперсидскую письменность с классической вавилонской клинописью. Детерминативы в древнеперсидской клинописи полностью отсутствуют.]

Независимо от Тихсена к этому же заключению пришел датский академик Фридрих Христиан Карл Генрих Мюнтер (1761–1830). Он родился в Готе, учился в Копенгагене и Геттингене и, наконец, стал епископом в Зеландии. В 1800 году Мюнтер написал «Исследование о персепольских надписях». Здесь, опираясь на исторические данные, он прежде всего исправил ошибку Тихсена, указав, что надписи, вероятнее всего, принадлежат не парфянским Аршакидам, а великим царям древней Персии из династии Ахеменидов, правившей приблизительно на 300 лет раньше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: