Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

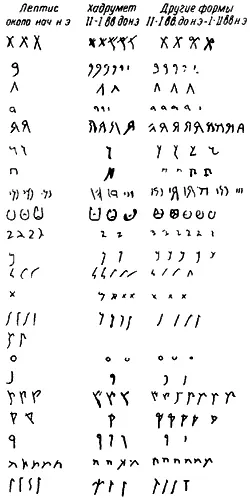

Рис. 69. Таблица новопуническосо письма.

Можно задать вопрос, что значат эти 300 лет по сравнению с 2500 — возрастом надписей? Да все!

В результате правильной датировки Мюнтер установил два момента, без которых дальнейшая дешифровка была бы немыслима.

Прежде всего, теперь допускалась возможность, что надписи составлены на древнеперсидском языке, близком к языку Авесты; а о последнем уже было кое-что известно благодаря стараниям Анкетиль-Дюперона и позднее Сильвестра де Саси.

Во-вторых, давалась еще одна отправная точка для исследования: стало ясно, какие собственные имена можно найти в надписях! Вспомним, что картуш с именем Птолемея явился основой для расшифровки иероглифов. Легко себе представить, что было бы, если бы Юнг и Шампольон, исходя из неправильной датировки, искали имена других властителей Египта, например, фараона Псамметиха или Нехо. Кто знает, насколько затянулась бы их работа… Теперь специалисты пошли по правильному пути. Они уже станут искать не имя Аршака, что было бы вполне возможно после работ Тихсена, а имена… но не будем забегать вперед.

Подобно Тихсену, Мюнтер нашел и словоразделитель. Как и его предшественник, он пришел к выводу о трехъязычии надписей, но там, где Тихсен искал парфянский, мидийский и бактрийский языки, Мюнтер не очень последовательно предположил существование языков зенд (староперсидского), пехлеви (среднеперсидского) и фарси (раннего новоперсидского). Первое его предположение указывает в правильном направлении. Верна и другая гипотеза, которую выдвинул также и Тихсен и согласно которой первый текст, если исходить из количества знаков, написан алфавитом (это заметил уже Нибур), второй — содержит слоговые знаки, а знаки третьего текста обозначают слова. Далее, он правильно решил, что содержание всех трех текстов, вероятно, одинаково, ибо подобные древние многоязычные надписи достаточно хорошо известны, и, кроме того, когда повторяется слово в первом тексте, оно повторяется и в остальных.

Однако затем Мюнтер попал в тупик, хотя и основывался на верных положениях. Он начал высчитывать частоту появления отдельных знаков в опубликованных Нибуром надписях и сделал вывод, что чаще всего должны встречаться гласные; таким образом он «определил» знаки, обозначавшие а, ŭ, i, о и и , причем случайно отгадал только одно а , а также согласную b .

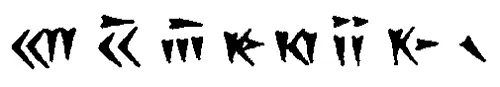

Зато другой путь ведет копенгагенского профессора теологии прямо к цели. Ему, как и Тихсену, бросается в глаза группа из семи знаков, которая часто повторяется в надписях. Оба они сначала считали, что она обозначает собственное имя. Однако позже Мюнтер, знакомый со среднеперсидской титулатурой, приходит к мысли, что эта группа передает титул, и он правильно угадывает его: «царь» и «царь царей». Слово, предшествующее данной группе, должно, по его мнению, обозначать имя царя. Эта группа из семи знаков показана на рисунке 70.

Рис. 70. Слово «царь» в древнеиранской клинописи.

Справа стоит словоразделитель. В принятой ныне транскрипции это слово пишется xšayaθiya (читай: «хщãясия») и действительно означает «царь». Мюнтер уже у цели, но он не может разобраться в знаках, следующих за словом «царь». Он правильно ищет в них флективное окончание, но звуки, которые он приписывает отдельным знакам, все до одного неправильны. И, сбившись с верного пути, Мюнтер вынужден отказаться от дальнейшей работы…

«И вот приходит Гротефенд. Не специалист! Всего лишь незаметный учителишка гимназии. Никакого понятия об ориенталистике, но парень с огоньком. Однажды в подвыпившей компании заключает пари, идет и расшифровывает клинопись».

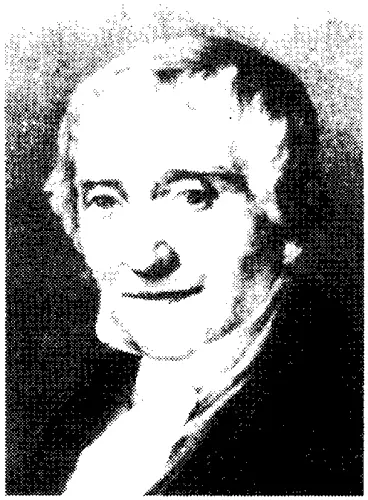

Рис. 71. Георг Фридрих Гротефенд.

Так нередко рассказывают его историю. Но это не совсем верно. Девиз всей жизни и научной карьеры Гротефенда — «снизу вверх». Маленькому Георгу Фридриху, сыну сапожника, родившемуся 9 июня 1775 года в Мюндене на Везере, и не снилось, что он достигнет мировой известности. Но мальчик, вероятно, рано начинает понимать, что «вверх» ведет единственный путь — величайшее трудолюбие. Он показывает, на что способен, уже в школе. Затем поступает в педагогическое училище в Ильфельде, а с 1795 года изучает теологию и философию в Геттингенском университете, где в то время немало ученых занималось античностью и сравнительным языкознанием. Непоколебимое упорство и добросовестность Гротефенда привлекают к нему друзей и влиятельных покровителей. Среди них был профессор риторики, главный университетский библиотекарь, секретарь Академии наук тайный советник юстиции Христиан Готтлоб Хейне. Хейне отличало стремление постичь античный мир во всех проявлениях его духа и разъяснить то, что оставалось неясным из данных археологии. Подобная основательность в исследованиях оказала немалое влияние на Гротефенда и счастливо сочеталась с его наклонностями. К его покровителям принадлежал и Тихсен, первый из выступивших за него ученых, и известный историк Арнольд Герман Людвиг Геерен, который позднее в книге «Идеи относительно политики, связей и торговли важнейших народов древнего мира» пропагандировал не получавшие признания работы Гротефенда.

Благодаря содействию Хейне, молодой Гротефенд еще студентом завоевал себе прочное положение учителя геттингенской гимназии и накопил средства, позволившие ему в дальнейшем целиком отдаться научным занятиям. Он основательно изучил классическую филологию, что вскоре же себя оправдало. Уже в юные годы в нем проявляется своеобразный талант. То, чему молодой учитель посвящает часы досуга, теперь назвали бы «спортом для ума»: он решает загадки, занимается ребусами, шарадами, акростихами. И это незаметно ведет его к будущему открытию.

В 1799 году в Геттингене выходит из печати ныне забытая работа Гротефенда «De pasigraphia sive scriptura universally» . Она ярко характеризует его общие установки и научное направление, и современные биографы и историки совершенно напрасно замалчивают ее или оставляют без внимания. Здесь уже виден будущий дешифровщик. Название широковещательно заявляет о «всеобщем», или «мировом», письме, и таким образом Гротефенд занимает свое место в ряду тех, кто трудится над созданием «универсальной письменности» (они перечислены в главе, посвященной Египту). Безусловно, Гротефенд пришел к дешифровке клинописи вовсе не так случайно, как это часто изображается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: