Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Название:Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. краткое содержание

Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

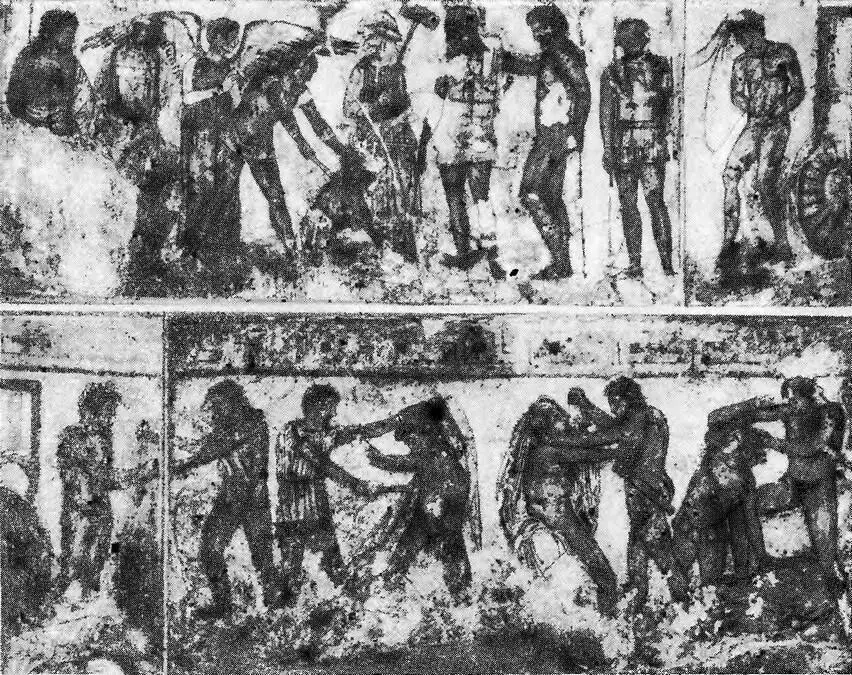

Фреска с изображением сцены освобождения Мастарной Целия Вибенны,

из могилы Франсуа в Вульчи [153]

юридического бесправия. При этом, однако, они, видимо, достаточно определенно ощущали свою племенную принадлежность и трибальную организацию, поскольку именно трибуны были для них естественными и традиционными руководителями. Магистратура эта (или близкие ей выборные должности) имела довольно широкое распространение у италийских племен, так как трибы встречаются у осков (trifu) и у этрусков как весьма стародавнее племенное деление [20].

Появление военных трибунов связано было, вероятно, с возникновением территориальной организации римских легионов, которую цари стремились противопоставить гентильной военной организации, не утратившей впрочем своего значения окончательно еще и в раннереспубликанское время, если судить по знаменитому предприятию Фабиев против вейентов. Стремление же к территориальному принципу охвата боеспособного населения породило так называемую Сервиеву центуриатную организацию римского войска, начало которой относится, видимо, еще к царскому периоду, а завершение произведено было не ранее конца V в. до н.э. [21]

Поскольку среди военных трибунов с консульской властью засвидетельствованы самые древние представители плебса, в возникновении этой магистратуры приходится усматривать первый результат влияния на политику римской общины той борьбы, которая происходила между аристократической и плебейской частями римского войска. Во всяком случае уже само название этой магистратуры свидетельствует о политической активности низших социальных слоев Рима, во время войны находившихся в строю, а в мирное время занимавшихся трудом — преимущественно [154] в сельском хозяйстве, — ставившим их в прямую политическую и экономическую зависимость от землевладельцев-патрициев.

Противоречивая традиция, относящаяся к древнейшим плебейским сецессиям, хотя и не может в целом претендовать на какую–либо достоверность, ввиду несомненного редактирования и подновления относящихся к ним рассказов в позднереспубликанское время, тем не менее содержит в себе определенное историческое зерно и свидетельствует о реальных попытках плебса в V в. до н.э. отделиться от римской общины и оформиться политически за ее пределами — на Авентинском холме, с древнейших времен служившем средоточием пришлого или насильственно переведенного населения.

В особенности отчетливо прослеживаются корни народного трибуната в той общеиталийской родо–племенной традиции, с которой были тесно связаны и за которую, видимо, весьма цеплялись в области идеологии угнетенные и близкие к рабскому состоянию элементы римского общества. Это явствует прежде всего из того, что трибунское право было правом не римским, а латинско–италийским и зиждилось на традиционных сакральных установлениях. Соответственно этому сакральному праву, нашедшему отражение применительно к отношениям патроната и клиентелы также и в нормах XII таблиц, sacer становился каждый человек, посягавший на трибуна или действовавший против его распоряжений. Самые плебейские сецессии (494 и 473 гг. до н.э.) традиция изображает в виде церемонии произнесения соответствующих клятв, предполагающих определенную сакральную организацию, служившую для ее участников как бы круговой порукой. Она напоминает древнейшие церемонии, связанные с италийским обычаем ver sacrum («священная весна»), также, что будет показано далее, использовавшиеся низшими слоями древнеиталийского общества в их борьбе с рабовладельческими и крупнособственническими элементами в качестве организационно–идеологического средства.

Предки мамертинцев, совершившие в 80–е годы III в. до н.э. демократический государственный переворот в Мессане, действовали, по свидетельству их историка Альфия (см. об этом подробнее ниже), соответственно древнему обряду «священной весны». Утвердившись в Мессане, мамертинцы избрали правителя (или правителей), которого [155] Диодор [22]именует демархом, употребляя греческий термин, применяющийся также для перевода латинского слова трибун. На оскском языке, на котором говорили мамертинцы, эта должность именовалась меддикс. Все эти наименования имеют ввиду древнюю выборную магистратуру, призванную осуществлять демократическое верховодство внутри (племенной) общины. И деятельность мамертинских демархов-меддиксов, и связанные с их действиями социальные идеи до какой–то степени, может быть, должны помочь пониманию значения древнейшего трибуната в истории римской плебейской организации [23]. Кое–что к этому прибавляют данные касательно выборных должностей у колонов (государственных рабов) германо–сарматского происхождения, также сохранявших до какой–то степени древнюю родоплеменную организацию, и выборных должностей профессиональных и религиозных коллегий, состоявших из вольноотпущенников и рабов.

В связи с наличием военного трибуната с функциями не только военного, но и гражданского характера, а также в связи с тем, что само это учреждение связывалось с именем [156] царя Сервия Туллия, центуриатные комиции рассматривались некоторыми историками в качестве демократического института, возникшего в результате политической активности низших слоев плебейства и его победы над патрицианской реакцией [24]. Здесь не место вдаваться в полемику по этому поводу, однако необходимо указать все же, что центуриатные комиции правильнее рассматривать как результат победы древнеримской государственности над гентильным политическим строем и гентильной военной организацией. Они возникли в результате широкого вовлечения в легион демократических элементов и установления в связи с этим тимократического принципа формирования центурий, но они не дали почти ничего положительного общественным низам ни в политическом, ни в экономическом отношении. Нельзя также сказать, что они восприняли что- либо от гентильной военной организации и от куриатных комиций, организованных по гентильному принципу. Они были их полной противоположностью и в отличие от родоплеменной организации выражали государственно–территориальный организационный принцип, поскольку трибы и городские и сельские, начиная с конца царской эпохи и независимо от их числа, не имели уже ничего общего с тремя древнейшими трибами рамнов, тациев и луцеров, хотя названия эти и сохранялись на протяжении долгого времени в наименованиях древнейших подразделений римской конницы.

С установлением центуриатных комиций и утверждением тимократического принципа в политических вопросах клиенты получили формальные политические права и приобрели известное государственно–правовое положение независимо от своих патронов, а зажиточные слои плебейства получили с середины IV в. до н.э. доступ к курульным магистратурам [25]. Умножившиеся войны и их ожесточенный характер увеличивали число военнопленных рабов; дешевая распродажа или дележ их между солдатами обращали бывших реальных или потенциальных рабов в рабовладельцев, а также в землевладельцев и давали им возможность [157] использовать рабский или во всяком случае подневольный труд перегринов. Поскольку зажиточная и рабовладельческая часть плебса вскоре приобрела известную силу в обществе и плебейские магистратуры оказались в ее руках, они вскоре утратили черты крайнего демократизма и революционности, характеризовавшие эти должности при их возникновении. Элементы идеологии, с которыми связано было стремление угнетенного плебса к освобождению от кабалы и политического бесправия, в связи с этим также претерпели соответствующие изменения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: