Александр Ачлей - Битва гловальных проектов Часть 2

- Название:Битва гловальных проектов Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Волант»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978–5–904799–13–7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ачлей - Битва гловальных проектов Часть 2 краткое содержание

Битва гловальных проектов Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второй важный шаг — подписание в 1957 году Римского договора между ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Тем самым была заложена основа Европейского экономического сообщества.

По Брюссельскому договору 1965 года Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) стали единой организационной структурой. Именно после этого Европейский союз начал реально существовать.

Окончательную точку в объединении Европы поставил Маастрихтский договор 1992 года, который урегулировал вопросы объединения денежной и политической систем. В результате европейской валютой стал евро, а тремя столпами Евросоюза — межправительственное сотрудничество в международной политике и в области безопасности, в экономике и социальной сфере, в правосудии и внутренних делах.

Таким образом, глобальный проект «Объединенная Европа» можно вроде бы считать состоявшимся. Но… При всех внешних признаках успешности нельзя не отметить тот факт, что с проектообразующими признаками здесь все–таки не все в порядке.

Да, европейцев объединяет общее мировоззрение, базирующееся на идеях постмодернизма и европейского гуманизма. Но общеевропейская элита, объединенная единством цели и задач, пока еще не сформирована. И относительно проектообразующего народа тоже есть вопросы. Кто основной, германцы или романо–франки?

Поэтому состоится этот проект как самостоятельный или нет — покажет время. Все–таки из 112 лет хаоса Объединенная Европа прожила всего 50, чуть больше половины, и сейчас находится на той же стадии развития, что и подросток, мучимый противоречиями переходного возраста. Кем он станет в результате, достойным мужем или обремененным комплексами невротиком? О том, что второй вариант для Европы более вероятен, говорит целый ряд признаков:

♦ слабость ресурсной базы;

♦ поток эмигрантов (людей с иной, нежели у европейцев, ценностной парадигмой) из исламских и африканских стран;

♦ включение в Объединенную Европу стран с вековыми комплексами отсталости и неполноценности, способных ввергнуть ее в пучину нескончаемых конфликтов;

♦ обострившаяся на фоне тяжелейшего кризиса в Греции начала 2010 года неприязнь развитых стран–участниц проекта к ее южным аутсайдерам, которых пресса презрительно называет PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain), то есть «свиньи»;

♦ строительство, не без помощи англосаксов, этих извечных противников европейского единства, мощного мусульманского анклава на юге континента (проект «Великая Албания» и присоединение к ЕС Турции).

Так что скорее всего этот проект так и не войдет в пору «малого процветания», которая при благоприятных обстоятельствах могла бы наступить не ранее 2070 года.

Глава IX Проект «Самурайская империя» (VII век до н. э. — настоящее время)

При всей внешней схожести Японии и Китая, различия между ними существенны и затрагивают буквально все стороны жизни, от национальной кухни до общественно–политического устройства и социальной иерархии. Японцы, так же как и китайцы, считают свою страну центром мироздания, а себя — высшей расой, причем белой (европейцы, на их взгляд, розовые).

В отличие от Срединно–земельной цивилизации в японской истории не было смены династий, что позволяет этому островному государству по праву гордиться самым древним в мире монархическим родом, который вот уже более двух с половиной тысячелетий царствует в Стране восходящего солнца.

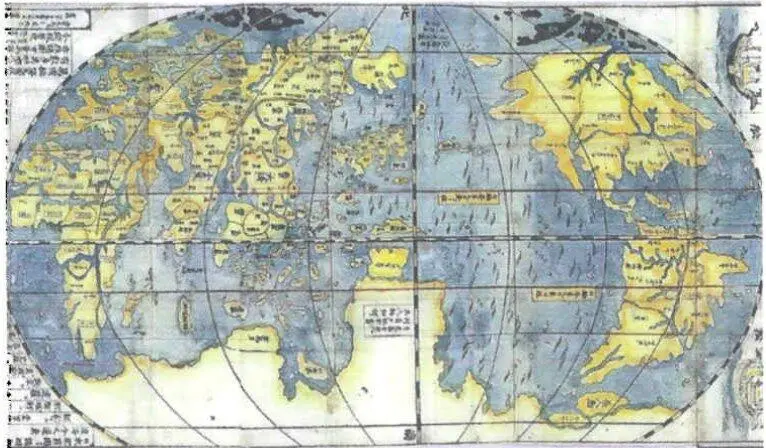

Япония как центр мира. Древняя карта

Япония как центр мира. Древняя карта

Царствует, но не правит. Во всяком случае, с того момента, когда эта история наполнилась реальным содержанием, а не мифами.

«Для Японии характерна клановая структура общества. Главы тех или иных могущественных феодальных кланов в разное время устанавливали свое господство в стране. Но на императорскую власть они никогда не покушались. Фигура императора считалась священной, сакральной. Императором мог стать представитель только одного рода — тэнно. Реальный же правитель государства, в зависимости от эпохи, мог занимать должность дайдзё дайдзин (главный министр), сэссё (регент при малолетнем императоре), кампаку (регент при взрослом императоре), сэйи тайсёгун (военный правитель). Должности передавались по наследству…» (Н. Сычев. Книга династий).

Нежелание противоборствующих родов занять трон объяснялось лишь одним: унаследовав от своих первобытных предков отношение к вождю (императору), как живому воплощению бога, японцы весьма существенно ограничивали его личную свободу, соблюдая при этом установленные в глубокой древности договоренности и соглашения по социальному распределению ролей, нормам и правилам общественной жизни.

Зигмунд Фрейд в своей знаменитой статье «Тотем и табу» писал:

«Одним из самых ярких примеров такого сковывания святого властелина церемониалом табу является образ жизни японского микадо в прошлых столетиях. В одном описании, которому свыше двухсот лет, сообщается: «Микадо думает, что прикосновение ногами к земле не соответствует его достоинству и святости; если он хочет куда–нибудь пойти, то его должен кто–нибудь нести на плечах. Но еще менее ему пристойно выставить свою святую личность на открытый воздух, и солнце не удостаивается чести сиять над его головой. Каждой части его тела приписывается такая святость, что ни его волосы на голове, ни его борода не могут быть острижены, а ногти не могут быть срезаны. Но чтобы он не был очень грязным, его моют по ночам, когда он спит; говорят, то, что удаляют с его тела в таком состоянии сна, можно понимать только как кражу, а такого рода кража не умаляет его достоинства и святости. Еще в более древние времена он должен был каждое утро в течение нескольких часов сидеть на троне с царской короной на голове, но сидеть он должен был как статуя, не двигая руками, ногами, головой или глазами; только таким образом, по их верованиям, он может удержать мир и спокойствие в царстве. Если он, к несчастью, повернется в ту или другую сторону или в течение некоторого времени обратит свой взор только на часть царства, то наступят война, голод, пожары, чума или какое–нибудь другое большое бедствие и опустошат страну».

Понятно, что такое положение дел никак не устраивало тех, кто реально претендовал на верховную власть в стране. Одно дело пользоваться всеми ее привилегиями (что, к примеру, делает большинство представителей современной российской элиты), другое — ежедневно ограничивать себя в самом необходимом (чего они не делают). Это же с ума можно сойти! Ты сладко спишь, а тебя тащат в фурако (купель) для того, чтобы помыть. При этом ты, естественно, просыпаешься, но должен делать вид, что спишь, иначе прислуга, увидев тебя проснувшимся, разбежится, так как не имеет права лицезреть обнаженное божество. А теперь представьте, сколь сложен был при таком положении дел процесс соития!!! Нет! Все это явно не соответствовало целям амбициозных и не чуждых обычных человеческих наслаждений японских феодалов, и потому они не свергали императоров, а оставляли им все «прелести» придворного церемониала. Сами же довольствовались различными должностями (неважно, как они назывались), дававшими им неограниченную власть и связанные с ней радости жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: