Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Какими землями владел Ф. И. Карпов, не ясно. [1355] Внуки Ф. И. Карпова в середине XVI в. служили по Кашину (Тысячная книга. С. 134).

В 1524/25 г. он и его брат Никита выступали в качестве душеприказчиков П. В. Киндырева, передающих Троице его земли в Старицком уезде. [1356] АРГ. 1505—1526 гг. №236.

Возможно, там находились и владения самих Карповых.

Брат Федора Никита Иванович Карпов известен более своей деятельностью по дворцовому ведомству. Вместе в братьями Федором и Семеном он сопровождал Ивана III в Новгородском походе 1495 г. В бытность свою оружничим он ходил во второй Смоленский поход 1513 г. и в поход на Коломну 1522 г. с Василием III. Оружничий Н. И. Карпов неоднократно принимал участие в посольских церемониях. Весной 1514 г. встречал турецкого посла Камала. Летом 1516 г. ездил с дипломатической миссией к казанскому царю Мухаммед-Эмину. Осенью 1517 г. Н. И. Карпов вместе с другими деятелями придворного окружения встречал имперского посла С. Герберштейна. Он участвовал и во встречах литовских послов осенью 1517 и осенью 1526 г. В декабре 1528 г. ездил с Василием III в Кириллов монастырь. В июне 1531 г. Н. И. Карпов должен был «доспех... взяти» у кн. Д. Ф. Бельского, который тем самым фактически был взят под стражу. [1357] РК. С. 26, 51, 68; Сб. РИО. Т. 35. С. 504, 507, 714, 717—718; Т. 95. С. 96; ПСРЛ. Т. 6. С. 258; ПДС. Т. 1. Стб. 259, 261; ЛОИИ. Собр. Лихачева. №365. Л. 852 об.; ЦГАДА. Ф. 146 (Розыскные дела). №5.

Другой брат Ф. И. Карпова — Семен, очевидно, очень рано умер (он упоминается только в разрядах 1495 и 1496 гг.). [1358] РК. С. 26, 28.

Его дети начали службу при дворе довольно поздно и особенного успеха не имели. Иван Семенович в 1515 г. присутствовал на приеме посла Камала. В 1526 г. он и его брат Василий упоминаются среди присутствовавших на свадьбе Василия III. В 1527 г. И. С. Карпов дает поручную по кн. М. Л. Глинском. [1359] Сб. РИО. Т. 95. С. 98; РК. С. 9; СГГД. Ч. 1. № 155. С. 428.

Дядя Федора Ивановича Карпова Семен Карпович в 1501/02 г. посылался воевать «неметцкие земли» из Новгорода. [1360] РК. С. 33. В 1504 г. он владел землями в Московском уезде (ДДГ. № 95. С. 390). О Карповых см.: Веселовский. С. 366. Сын Семена Василий — послух в деловой 1533/34 г. вдовы кн. И. А. Микулинского (ГБЛ. Ф. 303 (АТСЛ). № 286).

У его старшего брата Федора был сын Петр Муха, состоявший «в совете» с Максимом Греком (с которым был близок и Федор Иванович) и в 1525 г. «за измену» попавший в темницу. [1361] Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 164. В Государственном архиве вместе с делом Максима Грека хранились «списки Петра Карпова-Мухина и Некраса Харламова и Якова Дмитреева» (ГАР. С. 43 (ящик 27), 157).

Возможно, что опала Петра Мухи связана и с какой-то близостью некоторых из Карповых к кн. Юрию Дмитровско-Кашинскому. Во всяком случае, два племянника Петра Мухи (Федор и Михаил) в середине XVI в. служили по Кашину. Большинство же Карповых (в том числе и сын Петра Василий) служили по Костроме. [1362] Тысячная книга. С. 134, 148.

Двое из детей Ф. И. Карпова — Иван Меньшой и Долмат — в середине XVI в. стали окольничими, а Долмат Федорович — и дмитровским дворецким.

К знатному тверскому роду принадлежали Шетневы, [1363] Шетневы в середине XVI в. служили по Суздалю (Там же. С. 153). О службе ветвей этого рода по Твери см. ниже.

их родичи Зюзины, [1364] Зюзины в середине XVI в. служили по Суздалю (Там же. С. 153).

Левашовы [1365] Левашовы в середине XVI в. служили по Суздалю, Торжку и Твери (Там же. С. 153, 196—199). Иван Константинович Левашов, по родословцам, был дворецким в Твери. Его брат Григорий — послух в грамоте 70-х годов XV в. кн. А. Б. Микулинского (АСЭИ. Т. 1. № 474).

(с их родичами Хидырщиковыми, [1366] Федор Хидырщик, сын боярский кн. Михаила Тверского, упоминается под 1477 г. (ПСРЛ. Т. 8. С. 185). Дмитрий Хидырщиков был в 1504 г. вотчинником Клинского уезда (ДДГ. № 36. С. 404). А. С. Сакмышев приходился ему племянником. При Василии III некоторое время Дмитрий был кормленщиком в Куси и Немде (Акты Юшкова. № 59).

Нащокиными [1367] Нащокины в середине XVI в. служили по Новгороду, Вязьме, Москве, а трое — по Твери (Тысячная книга. С. 196).

и Сакмышевыми [1368] Речь идет о М. И. Сакмышеве (Лихачев Н. П. Мятлев Н. В. Указ. соч. С. 208—209).

), Нагие, [1369] Нагие в середине XVI в. служили по Переславлю, а в конце века — по Клину (Тысячная книга. С. 58, 67, 138, 222).

Бибиковы, Якимовы, Панафидины [1370] Ср.: Лихачев Н. П., Мятлев Н. В. Указ. соч. С. 182—183.

и Сназины. [1371] Ср.: Там же. С. 214—215. О тверском боярстве см. также: Борзаковский В. С. Указ. соч. С. 222—226.

Изо всех их наибольшего успеха добился Афанасий Степанович Сакмышев. В разрядах он дважды упоминается как окольничий (под 1501 и 1509 гг.), Он был тверским окольничим, а не московским (как и сказано в пространной редакции разрядных книг под 1509 г.). В 1500 г. он участвовал в церемонии бракосочетания кн. В. Д. Холмского. В 1504 г. его владения располагались в Клинском уезде. Один из Сакмышевых и в середине XVI в. служил сыном боярским по Клину. [1372] РК. С. 31, 44 («окольничей»); Р. С. 112 («окольничей тверской»); Сахаров. Т. II, кн. VI. С. 37; ДДГ. № 96. С. 402; Тысячная книга. С. 194.

Боярство пользовалось в Рязанской земле значительным авторитетом. [1373] Бояре присутствовали на «докладе» всех земельных, судебных и кабальных дел (АСЭИ. Т. 3. № 348—389).

Оно складывалось на протяжении нескольких столетий [1374] См. еще в актах Олега Рязанского конца XIV в.: АСЭИ. Т. 3. № 322, 324.

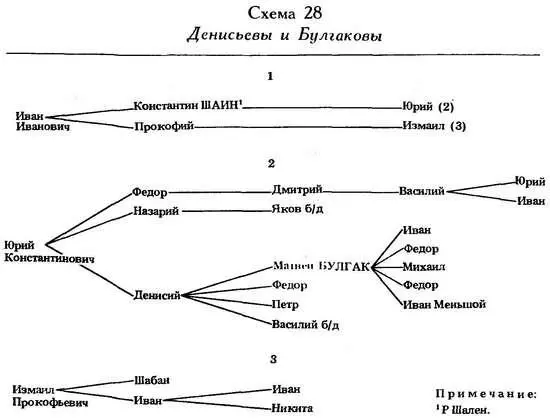

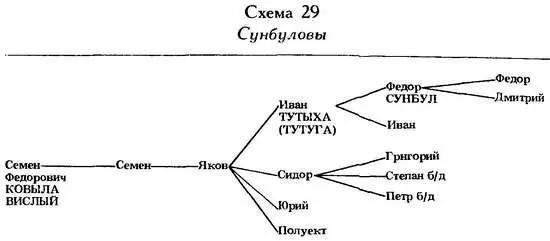

и образовало замкнутую корпорацию, тщательно охранявшую свои привилегии. Среди рязанских бояр нет именитых лиц княжеского происхождения, но их генеалогию можно проследить на протяжении нескольких десятилетий. Кроме бояр, нам известны окольничие, конюшие, чашники, сокольничие, стольники при дворе рязанских князей (схемы 28, 29).

По своему происхождению рязанское боярство было разноплеменным. [1375] Род. кн. Ч. 2. С. 296, 321, 382; АСЭИ. Т. 3. С. 511.

Так, Вердеревские выводили свой род от Салхомира, выехавшего в 1371 г. из Большой Орды. После его крещения (принял имя и отчество Ивана Мирославича) кн. Олег Рязанский выдал за него свою сестру и пожаловал боярством. [1376] Долгоруков П. Российская родословная книга. СПб., 1857. Ч. 4. С. 326—327. Зять Олега, Иван Мирославич, упоминается в акте 1390—1401 гг. (АСЭИ. Т. 3. № 324).

Около 30—40-х годов XV в. кн. Федор Иванович Пронский пожаловал землею «дядю своего» Григория Ивановича (сына Ивана Мирославича). [1377] Там же. № 356. Около 1427—1456 гг. великий князь Иван Федорович упоминает своего дядю Григория Ивановича (Там же. № 328).

Василий Григорьевич Вердеревский фигурирует среди бояр в 1464 г. [1378] Там же. № 355. Ср. в грамоте 1464—1482 гг. (Там же. № 364).

Очевидно, его братом был боярин Федор Григорьевич, упоминающийся в акте 1486/87 г. [1379] Там же. № 358. Ср. в актах 1483—1500 гг. (Там же. № 342, 357, 366).

Сын Василия Федор в 1491 г. был конюшим княгини Анны, а в 1497 и 1501 гг. — боярином. [1380] Там же. № 359—361.

Его брат Павел боярином был в 1504 г. [1381] Там же. № 362.

Интервал:

Закладка: