Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, виднейшие тверские нетитулованные бояре, издавна связанные с Москвой, перешли на службу к Ивану III еще в 1476 г., т. е. задолго до падения независимости Твери. Поэтому в конце XV—первой трети XVI в. они сумели упрочить свои позиции при великокняжеском дворе. Но даже при этом они в московскую Боярскую думу в изучаемое время не попали, числясь по-прежнему (во всяком случае, до 1509 г.) тверскими боярами и окольничими (Тверь после 1485 г. и до начала XVI в. находилась на положении удела наследника престола). [1414] Б. Н. Флоря объясняет отсутствие их в московской Думе тем, что существовал особый тверской дворец (Флори Б. И. О путях политической централизации Русского государства // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 289). С этим согласиться трудно.

Особым доверием Василия III пользовались Карповы, один из которых (Никита Иванович) возглавил важное ведомство оружничего, а другой (Федор Иванович) сделался одним из крупнейших дипломатов и публицистов.

Структура рязанского боярства несколько отличалась от состава бояр Северо-Восточной Руси. Это была замкнутая и небольшая по численности корпорация. В ее среде почти не было представителей титулованной знати (кроме Пронских). Большинство рязанских бояр происходило из ордынских и литовских выходцев, что объясняется порубежным положением Рязанского княжества. Тесных связей с боярством Северо-Восточной Руси у рязанской знати не было.

Сравнительно позднее присоединение Рязани к Русскому государству в 1521 г. существенных перемен в структуре господствующего класса этого края не вызвало. Вердеревские, Измайловы, Кобяковы, Сунбуловы, Коробьины, оставившие на произвол судьбы (как и их тверские собратья по сословию) своего сюзерена, сохранили за собой земли в Рязани. «В число влиятельных боярских родов, — писал М. Н. Тихомиров, — они так и не вошли, но в рязанском крае пользовались большой силой и значением». [1415] Тихомиров М. И. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 396.

Позднее включение Рязани в состав единого Русского государства повлияло на то. что бывшие рязанские бояре и окольничие так и не смогли пробиться в московскую Боярскую думу.

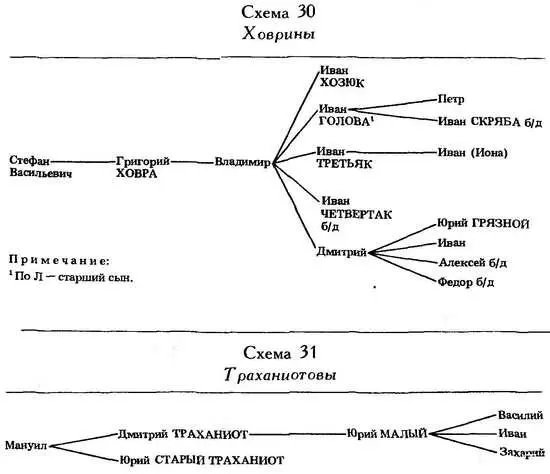

В XV в. на Русь выезжали различные иноземцы, преимущественно из соседних стран, в надежде обрести себе новую родину и положение при дворе. Тяга к великокняжескому двору усилилась к концу XV в., когда Русь вошла в круг первостепенных по значению европейских держав. У московского государя служили выходцы из Великого княжества Литовского и стран Востока. Приезжали купцы из итальянских колоний в Крыму, с которыми Москва вела постоянные торговые сношения. В связи с женитьбой Ивана III на Софье Палеолог в столице Русского государства появились греки. На Русь приезжали также итальянские зодчие, немецкие ученые и мастера. Только немногие из них смогли войти в непосредственное великокняжеское окружение и тем более приобрести думные чины. Обычно путь в Думу для наиболее удачливых из них лежал через дворец и казну (схемы 30, 31).

В начале XV в. на Русь выехали из Сурожа Стефан Васильевич и его сын Григорий Ховра. Сын последнего Владимир Григорьевич уже известен как «гость да и болярин великого князя». [1416] ПСРЛ. Т. 23. С. 154. О сурожанах см.: Сыроечковский В. Е. Гости-сурожане. М.; Л., 1935. О В. Г. Ховрине см. также: Alef. Р. 116; Веселовский. С. 442—449.

Он был одним из богатейших людей Руси второй половины XV в. Еще в 1449/50 г. В. Г. Ховрин построил в Москве на своем дворе каменную Воздвиженскую церковь. [1417] ИЛ. С. 43. В. Г. Ховрин «на Симонове поставил церковь кирпичную Преображение... да в пределах собор архистратига Михаила... и ограду кирпичную около монастыря» (АСЭИ. Т. 3. № 479). В Устюжском своде он называется казначеем [ПСРЛ. Т. 37. С. 88].

Он был тесно связан с виднейшим боярином князем Юрием Патрикеевичем. В 1457 г. упоминается среди послухов в данной этого князя, а дочь Ховрина была замужем за сыном Юрия Патрикеевича Иваном. В 1458 г. Владимир Григорьевич выступал в качестве послуха в меновной В. Т. Остеева, племянника боярина времен Василия II. Около 1468—1478 гг. послушествовал он и в купчей великокняжеского дьяка Степана Бородатого. Около 1462—1478 гг., около 1463 г. и около 1465—1469 гг. в качестве боярина присутствовал на докладе у Ивана III. Около 1470—1485 гг. подписал жалованную грамоту, выданную Ф. М. Киселеву. Князь Юрий Васильевич Дмитровский около 1471 г. был должен Ховрину 380 руб. с полтиной. В 1473 г. Владимир Григорьевич (вместе с сыном Иваном Головой) руководил постройкой Успенского собора в Москве. Около 1479 г. кн. Андрей Васильевич Вологодский распорядился в своем завещании отдать ему 45 руб., а его детям — Голове и Дмитрию — 24 руб. Последний раз в источниках упоминается под 1480 г. [1418] АФЗХ. Ч. 1. № 30, 126; АСЭИ. Т. 1. № 386, 398; Т. 2. № 370, 374, 375 (в издании акт датирован 1463 г.), 381; РИИР. Вып. 2. С. 56; ДДГ. № 68. С. 221; № 74. С. 276; ИЛ. С. 85; ПСРЛ. Т. 12. С. 199. В семье Головиных хранилось евангелие 1470 г. с надписью В. Г. Ховрина (К[азанский] П. Родословие Головиных, владельцев села Новоспасского. М., 1847. С. 11). Веселовский сомневался в древности надписи (Веселовский. С. 444).

Судя по характеру деятельности, Владимир Григорьевич исполнял обязанности казначея. Владел землями в Московском и Дмитровском уездах. У него было пять сыновей — Иван Хозюк, убитый во время паломничества в Иерусалим, Иван Голова (крестник Ивана III, женатый на дочери кн. Д. Д. Холмского), Иван Третьяк, Иван Четвертак и Дмитрий.

Иван Голова, упоминавшийся еще в 1473 г., был, вероятно, постриженником Симонова монастыря. [1419] АСЭИ. Т. 3. № 479; Ивина. С. 75.

В 1503 г. кн. Иван Борисович Рузский завещал ему 22 руб. [1420] ДДГ. № 88. С. 351.

Дочери Головы вышли замуж: Марья — за князя И. Д. Пронского, Евдокия — за И. В. Хабара. Из двух его сыновей старший, Петр, стал казначеем, младший, Иван Скряба, рано умер.

Дмитрий Владимирович был казначеем, во всяком случае с осени 1491 по конец 1509 начало 1510 г. [1421] По Ш, был казначеем с 1494/95 г., умер в 1509/10 г. По Б, был казначеем с 1494/95 г. в течение 16 лет. В Государеве родословце о думных и дворцовых должностях его не говорится (Род. кн. Ч. 2. С. 270). О Д. В. Ховрине см.: Савва В. И. О Посольском приказе в XVI в. Харьков, 1917. Вып. 1. С. 272. По Шереметевскому и Беляевскому спискам, имел прозвище «Овца». Веселовский считал, что казначеем был Д. В. Овца, предок постельничего 70-х годов XVI в. И. Д. Овцына, а не Ховрин (Веселовский. С. 459).

В источниках он впервые упоминается около 1489 г., а уже в 1491 г. к нему в казну посылались дипломатические документы. В ноябре 1491 г. Д. В. Ховрин участвовал в приеме имперского посла Юрия Делатора (де ля Торна). В 1490/91 г. вел переговоры о мире со шведским послом. С конца 1492 г. Дмитрий Владимирович фактически руководит всеми переговорами с Литвой. У него (и у дьяков) находились ларцы, в которых хранилась великокняжеская казна. В 1489 г. и регулярно с 1500 по 1509 г. ведет сношения с Крымом и другими восточными странами. В 1501 г. вел переговоры с венгерским послом. В 1498 г. помещен в заключительной части списка древних чинов (после окольничих). Где-то между 1494 и 1499 гг. он выступал в качестве «сидельца» и «шурина» при составлении завещания кн. Ивана Юрьевича Патрикеева. [1422] Сб. РИО. Т. 35. С. 75, 114—117, 123, 124, 148—152, 154, 269, 270, 273, 284 288, 298, 300, 304—306, 314—325, 350, 358, 376, 377, 390, 393, 403—405, 459—462, 480, 483—486, 489; Т. 41. С. 83—85, 290—292, 395 и др.; Т. 95. С. 14—15, 18, 24, 55, 56, 64, 67; ПДС. Т. 1. Стб. 66; АЗР. Т. 1. № 186; Описи Царского архива. С. 118; ДДГ. № 86. С. 349; № 89. С. 362—363; Шмидт. С. 273. Сохранился сударь, сделанный женой Д. В. Ховрина в сентябре 1495 г. (Николаева. № 48. С. 63—64).

Интервал:

Закладка: