Александр Лепехин - Белев. Материалы к истории

- Название:Белев. Материалы к истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лепехин - Белев. Материалы к истории краткое содержание

Несколько статей посвящены Белевскому пехотному полку и его подвигам. Опубликована подборка документов рассказывающих о боях в Белевском районе в период Великой Отечественной войны. Приведены приказы о награждениях наших солдат за бои под Белевым и с наградными листами. В заключение раздела даны пронзительные детские воспоминания о войне И.А. Иванова и описание боев 110 дивизии под Могилевом. В приложениях дан интересный справочный материал. Большой перечень исторических документов по г. Белеву и где они находятся. Это существенно поможет молодым исследователям. Также опубликована карта Белевского района 1938 года, это должно быть очень интересно не только краеведам. Более 30 процентов населенных пунктов к настоящему времени исчезли с карты. Завершает книгу Именной указатель, в котором можно легко найти фамилию и узнать про свой род много интересного.

Все разделы снабжены фотографиями и картами Белева.

Книга рассчитана на учителей истории, краеведов и широкий круг читателей.

Белев. Материалы к истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зимой Вася жил в Туле, в семье своей сводной сестры и крёстной матери Варвары Афанасьевны Юшковой. В её доме регулярно устраивались литературные и музыкальные вечера, ставились домашние спектакли, собиралось много творческих людей. Для одного из таких вечеров двенадцатилетний Василий сочинил трагедию «Камилл или Освобождённый Рим» и пьесу «Госпожа де ла Тур» по мотивам романа Бернардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния». В 1789 году, благодаря стараниям сводных сестёр, Василий был внесён в дворянскую родословную книгу Тульской губернии и получил грамоту на дворянское достоинство, которая позволила ему впоследствии получить образование в частном пансионе, а затем в Тульском народном училище. В 1797 году он переехал в Москву и поступил в Благородный университетский пансион. Это были как бы подготовительные курсы для дворян собирающихся учиться в Московском государственном университете. Сейчас на месте того здания на Тверской стоит Центральный телеграф. Пансион Жуковский окончил в 1800 году с серебряной медалью. Во время обучения произошло формирование его поэтического творчества, нравственных идеалов, общественных воззрений. Здесь же Жуковский приобщился к литературной деятельности, участвовал в выпускаемом воспитанниками альманахе. В печати он дебютировал в 1797 году произведением «Мысли при гробнице», На втором году обучения вместе с друзьями А.И. Тургеневым, А.Ф. Воейковым, Л.Ф. Мерзляковым и др. он организовал дружеское литературное общество – Собрание с официально утверждённым уставом, которое просуществовало до ноября 1801 года и поспособствовало утверждению новых в тогдашней русской литературе романтических принципов, сам Жуковский был его первым руководителем. На заседаниях Василий Андреевич произносил речи программного характера: о служении «истине и добродетели» посредством «изящной словесности» (в ту пору это был лозунг Карамзина) и об ознакомлении россиян с достижениями европейской литературы.

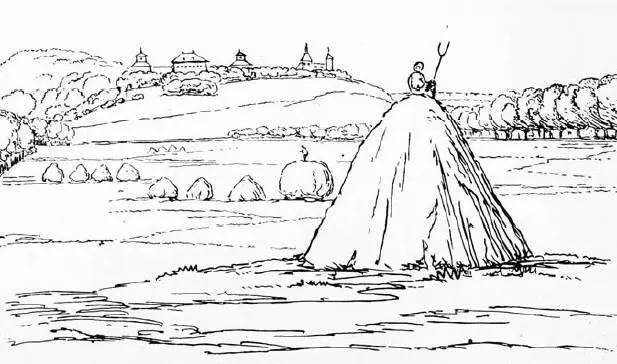

Мишенское. Вид дома с луга. Рис. В.А. Жуковского.

После окончания пансиона в 1800 он был направлен в Соляную контору, но он все душой ненавидел чиновничий уклад и царящие там порядки, сама натура поэта, впечатлительного и ранимого, противилась этому. Повод, чтобы порвать со службой, не замедлил представиться – однажды резко ответив на грубость начальника, он попал под арест, после чего тут же ушел в отставку и удалился в родное имение. В Мишинском, где он не был долгие годы, поэт отдыхает душой, предается созерцанию природы и анализирует свою душевную жизнь – ведет дневник, и, конечно же, не забывает о стихах. Здесь он продолжил свое образование и литературную деятельность. Он изучает историю, делает переводы зарубежных авторов. И опять его любимые места библиотека и беседка у ключа Гремячий. Но здесь юноша Василий Жуковский уже не созерцатель и мечтатель, а творец. Эта беседку для него не только место отдыха, но и рабочий кабинет, где все помогало ему глубже понимать суть вещей и красоту окружающего мира.

Уже в те годы поэт делает первые пробы пера, наиболее значительные из которых – стихотворение Майское утро (1797) и прозаический отрывок «Мысли при гробнице» (1797), написанными под впечатлением известия о смерти В.А. Юшковой и под влиянием Н.М. Карамзина и его Бедной Лизы. Сложилось так, что именно Карамзин – кумир тогдашней молодежи, известный писатель, стал для начинающего поэта и старшим другом, и литературным критиком. После того, как состоялось их знакомство, Жуковский отдает на суд старшему товарищу свой перевод элегии английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище». В том же 1802 переработанная элегия благодаря стараниям Карамзина, тогдашнего издателя «Вестника Европы», была опубликована в этом престижном журнале. С этой-то публикации начинает восходить звезда Василия Андреевича и распространяться его слава как тонкого лирика, мастера «пейзажа души», по выражению историка литературы А. Веселовского.

В другой, написанной несколько позже, уже оригинальной элегии Вечер поэтический облик Жуковского уже вполне определен. В этой «медитативной» элегии главным оказывается переживание автора, эмоциональность, а язык поэта поражает своей музыкальностью, стройностью и «соразмерностью». Но Жуковский далек от описательного психологизма. Не случайно критики, рассуждая о его поэтике, не раз говорят о том, что в его стилистической системе зачастую большое значение приобретает символический вечерний пейзаж, спокойная, дремлющая природа, рассуждения на тему смерти, столь характерные для поэтики сентиментализма.

В 1803 появилась повесть «Вадим Новгородский», написанная в подражание историческим повестям Карамзина. Литературная известность пришла к Жуковскому в 1802 году с публикацией в журнале «Вестник Европы» элегии «Сельское кладбище» – переработанный текст «Elegy Written in a Country Churchyard» английского поэта Томаса Грея, которая по определению B.C. Соловьева, стала «началом истинно человеческой поэзии в России».

В 1802–07 годах Жуковский жил попеременно то в Тульской губернии, то в Москве. В 1805 году он построил двухэтажный дом в казачьей слободе города Белёва с видом на Оку для себя и своей матери. В это время им была создана продуманная система «самовоспитания», что нашло отражение в его дневниках. Он также пробовал силы в разных поэтических жанрах. Жуковский увлекался немецкой и английской литературой, очень много переводил, его перу принадлежат первые переводы сказок «Красная Шапочка» и «Кот в Сапогах» и французской переделки текста «Дон Кихота» Сервантеса. Сам поэт говорил о себе: «Я – родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских…». В это же время в Белев переезжает его сводная овдовевшая и обедневшая старшая сестра Екатерина Протасова с двумя дочерьми Марией и Александрой, племянницами Василия Жуковского. Из-за бедности девушки не могли получить хорошего образования и Василий берется за их обучение. Он преподает им литературу, иностранные языки, живопись и другие науки. Он влюбляется в жизнерадостную, озорную Машу, но близкие родственные связи встают неодолимым препятствием на их пути. Именно в этот период Жуковский пишет одни из самых трогательных и нежные свои стихотворения.

В эти годы Жуковский много работает, и уже в 1804 выходит первая книжка из его шеститомного перевода с французского «Дон Кихота» Сервантеса. Читатели были поражены – в общем-то сухой, вялый французский перевод заиграл под пером Жуковского русской, мелодичной, завораживающей речью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: