Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

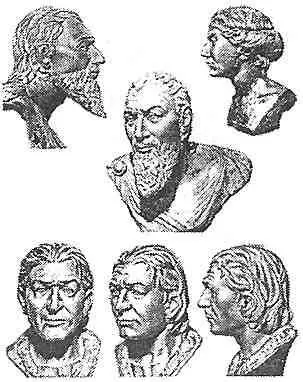

Рис. 44. Реконструкция М.М. Герасимовым облика скифов и сарматки

И в том нет никакой натяжки: этноним «скифы» (сейчас я это покажу) — чисто русское слово, лишь слегка искаженное в греческом языке. Эллины и византийцы обладали ни с чем несравнимым даром перевирать русские и славянские слова: например, название Смоленска в передаче императора Константина Багрянородного звучит так — Милиниски. А вот самоназвание скифов не оказалось столь изуродованным — просто греки не знали или не понимали его истинного смысла. Еще В.Н. Татищев настаивал на русскости древнегреческого наименования «скифы». В соответствии с нормами греческой фонетики это слово произносится как «скит[ф]ы». Второй слог в греческом написании слова «скифы» начинается с «теты» ~, в русском озвучивании она произносится и как «ф» и как «т», — причем с течением времени произношение звука менялось. Так, заимствованное из древнегреческого языка слово «театр» до XVIII века звучало как «феатр», а слово «теогония» («происхождение Богов») еще недавно писалось «феогония». Отсюда же расщепление звучания в разных языках имен, имеющих общее происхождение: Фе[о]дор — Теодор, Фома — Том[ас]. До реформы русского алфавита в его составе (в качестве предпоследней) была буква «фита» ~, предназначенная для передачи заимствованных слов, включающих букву «тета». И слово «скифы» в дореволюционных изданиях писалось через «фиту». В действительности же «скит» — чисто русский корень, образующий лексическое гнездо со словами типа «скитаться», «скитание». Следовательно, «скифы-скиты» дословно означает: «скитальцы» («кочевники»).

Данное толкование содержится еще в знаменитой «Истории русов», которая долго приписывалась белорусскому архиепископу Георгию Конисскому (1717–1795), однако его авторство нынче оспаривается. На этом основании известный в прошлом археолог и историк русского права Дмитрий Яковлевич Самоквасов (1843–1911) удачно реконструировал и восстановил автохтонное название Древней Скифии, поименовав ее Скитанией. Вторично, в качестве позднейшего заимствования из греческого языка, где оно служило названием пустыни, общая корневая основа «скит» вновь вошла в русское словоупотребление в смысле: «отдаленное монашеское убежище» или «старообрядческий монастырь».

Гораздо большему искажению подверглось в греческом мировосприятии самоназвание одного из скифских племен, озвученное в «Истории» Геродота как сколоты. Между тем в этом странном на первый взгляд слове легко угадывается русское «с[о]колоты» (от тотемного имени «сокол» — одного из главных символов русского народа и всех славян). В передаче арабских географов, описавших наших предков задолго до введения христианства, их самоназвание звучало практически по-геродотовски: «сакалиба» («соколы»). Отсюда и знаменитые «саки» — одно из названий славяно- скифов — « скит альцев»-кочевников.

От скифской эпохи до нашего времени дошло наибольшее число памятников (рис. 45). Подробнее всего о скифах рассказал Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 года до н. э.) в 4-й книге своей «Истории», носящей название «Мельпомена». Основоположник европейской исторической науки, как известно, странствуя по миру, лично побывал в Северном Причерноморье, много общался со скифами и непосредственно от них записал известные легенды о происхождении всего народа:

рис. 45. Сосуд из кургана Куль-Оба с изображением скифов

«По рассказам скифов, народ их — моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждения). Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксаис, Арпоксаис и самый младший — Колаксаис. В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев, но, когда подошел третий, младший, брат, пламя погасло и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему. <���…>

Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое авхатами, от среднего брата — племя катиаров и траспиев, а от младшего из братьев — царя — племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, т. е. царскими. Эллины же зовут их скифами. Так сами скифы рассказывают о себе и о соседних с ними северных странах. Эллины же, что живут на Понте, передают иначе. Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда еще необитаемую страну (теперь ее занимают скифы). Герион же жил далеко от Понта, на острове в Океане у Гадир за Геракловыми Столпами (остров этот эллины зовут Эрифией). Океан, по утверждению эллинов, течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли, но доказать этого они не могут. Оттуда-то Геракл и прибыл в так называемую теперь страну скифов. Там его застали непогода и холод. Закутавшись в свиную шкуру, он заснул, а в это время его упряжные кони (он пустил их пастись) чудесным образом исчезли.

Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и наконец прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашел некое существо смешанной природы — полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища от ягодиц у нее была женской, а нижняя — змеиной. Увидев ее, Геракл с удивлением спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у нее, но она не отдаст их, пока Геракл не вступит с ней в любовную связь. Тогда Геракл ради такой награды соединился с этой женщиной. Однако она медлила отдавать коней, желая как можно дольше удержать у себя Геракла, а он с удовольствием бы удалился с конями. Наконец женщина отдала коней со словами: „Коней этих, пришедших ко мне, я сохранила для тебя; ты отдал теперь за них выкуп. Ведь у меня трое сыновей от тебя. Скажи же, что мне с ними делать, когда они подрастут? Оставить ли их здесь (ведь я одна владею этой страной) или же отослать к тебе?“. Так она спрашивала. Геракл же ответил на это: „Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего тебе поступить так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна и выполнишь мое желание“.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: