Коллектив авторов - Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография

- Название:Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444816516

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография краткое содержание

Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Судя по представленным данным, наибольшее количество обобщающих суждений содержится в отчетах губернаторов Н. А. Маслаковца, В. И. Ершова и Я. Ф. Барабаша (1886–1905). После 1905 года губернаторы (даже те, кто управлял губернией относительно долго, такие как В. Ф. Ожаровский и Н. А. Сухомлинов) старались избегать оценочных суждений. Вполне очевидным является поиск причин этого обстоятельства и в политической плоскости: в ситуации быстрых изменений между двумя российскими революциями губернаторы действительно могли сознательно «осторожничать». Однако в аналогичной ситуации 1860‐х годов, не менее сложной и неоднозначной с точки зрения масштабных политических изменений, генерал-губернаторы тем не менее не шли по пути отказа от высказывания собственного мнения относительно роли и места края в империи. На наш взгляд, попытка уйти от трансляции в центр образа губернии может говорить о том, что сами губернаторы перестали воспринимать подчиненную им территорию в качестве цельного региона.

В 1880‐е – начале 1890‐х годов для губернатора Н. А. Маслаковца ключевыми аспектами транслируемого им образа региона являлись особенности этнического состава, экономики, управления и суда, здравоохранения; для губернаторов В. И. Ершова и Я. Ф. Барабаша, которые управляли территорией до начала революционных волнений в столице, – особенности социального состава, экономики, управления и суда, образования; для губернатора В. Ф. Ожаровского – особенности экономики и образования; для губернатора Н. А. Сухомлинова – особенности экономики и социального состава. Таким образом, инвариантной основой образа региона в отчетах оренбургских губернаторов конца XIX – начала XX века являлась структура экономики – на наш взгляд, не самый оптимальный вариант для выстраивания территориального образа, поскольку речь шла о стандартных формах экономического развития, не позволяющих придать Оренбургской губернии какие-либо уникальные черты. Без них территория могла стать только частью чего-то более крупного (например, частью макрорегиона «Центральная Россия»), но не могла претендовать на «самость» как отдельный регион. Подводя итоги анализа, хотел бы отметить, что в общем и целом отчеты оренбургских гражданских губернаторов периода после упразднения Оренбургского генерал-губернаторства позволяют реконструировать выстроенный в них образ региона как скромной (без амбициозных и эксклюзивных проектов), больше не обладающей уникальными чертами сельскохозяйственной (земледельческо-скотоводческой) провинции, в каком-то смысле противостоящей новейшим тенденциям развития предпринимательства и индустриализации или по меньшей мере не одобряющей их; территории со смешанным в этническом плане населением (и наибольшей неустроенностью башкир), всячески стремящимся к повышению своего культурно-образовательного уровня. Край фактически перестал позиционироваться как нечто особое, феноменальное, утрачивая тем самым признаки самодостаточного региона в принципе – признаки, которые ранее в отчетах оренбургских генерал-губернаторов всячески педалировались и превращались в упомянутые во введении к этой статье «образы», имеющие свое неповторимое своеобразие в системе регионов империи. Ничего подобного уже не было в позднеимперский период, когда единый ранее регион распался на несколько самостоятельных административных единиц, которые по отдельности оказались как бы «поглощены» образом «обычной» губернии, что в данном случае означало – губернией центральной части России. Вероятно, в этом и заключалась основная тенденция эволюции Оренбургской губернии с точки зрения внутреннего развития империи, ее миссии по постепенному подтягиванию окраин до стандартов государственного «ядра». Нивелирование «образа» Оренбургского края как чего-то особого очень хорошо укладывается в эту логику и позволяет говорить об успешности имперского проекта на территории своей южноуральской периферии.

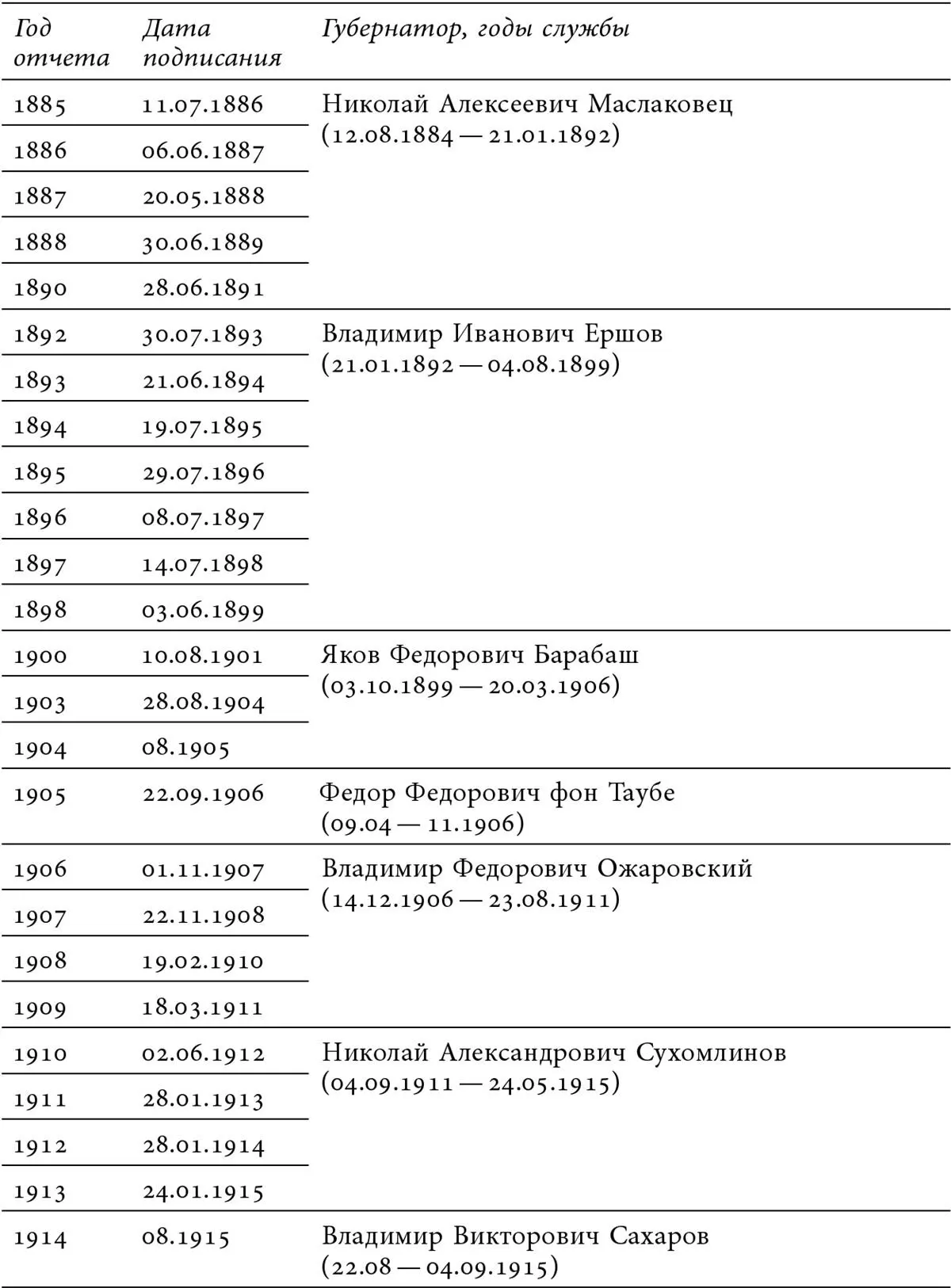

Таблица 2. Корреляция ежегодных отчетов оренбургских гражданских губернаторов и их персонального состава (1885–1914)

Часть 4. Региональное управление: закон и справедливость

Иван Попп

«Безусловные похвалы,

высказанные… в отношении волостных судов… сделаны людьми, смотревшими на дело с одной только теоретической стороны»: власть и местное судопроизводство в России во второй половине XIX века [416]

С отменой крепостного права в России был введен волостной суд, формировавшийся из представителей крестьянского сословия и разбиравший в рамках обычно-правовых норм незначительные проступки и мелкие имущественные споры. Практика волостной юстиции сразу вызвала общественный резонанс. Противники ее введения – как современники, так и позднейшие исследователи – критиковали новое судебное учреждение из‐за «неписаного» права, отмечая, что обычно-правовые нормы не внушали доверия при разборе судебных дел, а неграмотные судьи принимали самые разнообразные решения применительно к одной категории дел. В рамках этой позиции крестьяне рассматривались как неспособные к самоуправлению, нуждающиеся в тотальном контроле со стороны государства и «образованной» части общества [417]. В свою очередь, основными аргументами апологетов волостной юстиции являлись доступность, выборность и дешевизна крестьянского суда, возможность в рамках крестьянской общины относительно просто разрешить малозначительные проблемные ситуации [418].

Примечательна позиция исследователя российской правовой системы Дж. Бурбэнк, назвавшей волостные суды «триумфом имперского государства» [419]. Цепь рассуждений, итогом которых стал этот вывод, начиналась указанием на то, что управление таким огромным государством, как Российская империя, не могло основываться лишь на военной силе, необходимой на начальном этапе присоединения новых территорий. Важным фактором роста российского имперского государства стало масштабное рассредоточение скромных ресурсов на большой территории. В практическом отношении для поддержания контроля и порядка в стране была выстроена особая структура, основанная на множественных стандартах, позволявших инкорпорировать установившиеся в том или ином регионе нормы и обычаи в общероссийскую правовую систему [420]. Эти меры, по мнению Бурбэнк, позволяли эффективно утвердить верховенство российской власти на территории империи. При этом население великорусских губерний получало достаточно широкие полномочия для самостоятельного управления на местах. Российским политическим элитам приходилось мириться с автономизацией региональных правовых систем в связи с отсутствием у власти необходимых ресурсов (административных, демографических, финансовых и др.) для осуществления общей координации социальной жизни имперской периферии. По мнению историка, деятельность волостных судов являлась уникальным явлением с точки зрения вовлечения всех слоев населения в созданную государством правовую систему, основанную на особой дихотомии «обычай – закон» [421]. Созданная система позволяла безграмотным крестьянам принимать активное участие в общественной жизни, формируя среду, укреплявшую «и собственное достоинство человека, и государственную власть, связывая их в единый, двухсторонний процесс общественного развития» [422].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: