Коллектив авторов История - Маргиналы в советском социуме. 1930-е — середина 1950-х годов

- Название:Маргиналы в советском социуме. 1930-е — середина 1950-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политическая энциклопедия

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-2184-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов История - Маргиналы в советском социуме. 1930-е — середина 1950-х годов краткое содержание

В очерках отражены основные аспекты, характеризующие механизмы формирования и эволюции таких «теневых» элементов социальной структуры, как тылоополченцы, спецпереселенцы, этнодепортанты, конфессиональные маргиналы, лица, подвергшиеся госпроверке («фильтранты»), частные предприниматели.

Представлены основы жизнедеятельности названных групп (социальные статусы, облик, адаптационные практики).

Маргиналы в советском социуме. 1930-е — середина 1950-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы хоть как-то обеспечить немцев скотом, снизить количество запросов и жалоб переселенного населения, Новосибирский облисполком 3 января 1942 г. принял следующее решение: «Учитывая отсутствие надлежащих условий для сохранения скота у переселенцев-немцев (скотопомещения, корма), в целях сохранения поголовья скота и недопущения его забоя, обязать областную контору Главзаготскотвостока: а) выдавать скот переселенцам-немцам по именным квитанциям в размерах по одной голове крупного рогатого скота на хозяйство, сдавшее на месте выезда КРС; б) весь сданный на обмен мелкий скот покупать у немцев-переселенцев по ценам госзакупа. Не выдавать КРС взамен сданных других видов скота; в) недостающий вес выдаваемой головы КРС, против сданного переселенцами-немцами, оплачивать по ценам госзакупа, не допуская додачи мелким скотом или птицей» [1114]. Подобное решение значительно сузило рамки компенсации за оставленный скот.

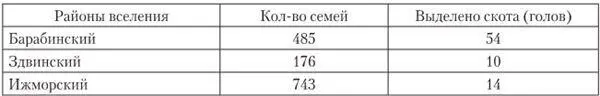

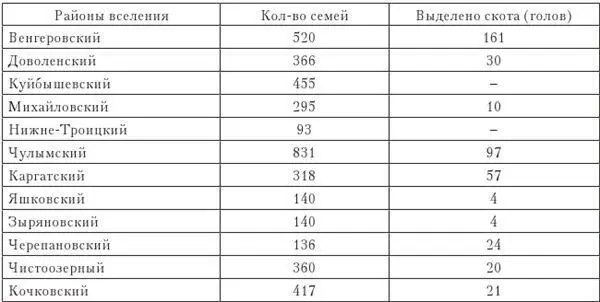

Необходимо отметить, что только в Новосибирской области для спецпереселенцев-немцев требовалось 10 096 голов скота [1115]. К лету 1942 г. ситуация с обеспечением немцев скотом изменилась лишь незначительно. По данным 15 районов Новосибирской области, на 5475 семей было выделено 506 голов крупного рогатого скота, то есть фактически скот имела только каждая девятая семья спецпереселенцев. В двух районах скот не выделялся вообще.

Таблица 4

Обеспечение спецпереселенцев-немцев крупным рогатым скотом [1116]

Сравнительные данные о количестве сданного и полученного скота по нескольким районам свидетельствуют: в Доволенском районе немцами-спецпереселенцами было сдано 370 голов крупного рогатого скота, получено 30, в Михайловском — 285 и 10, в Каргатском районе — 308 и 57 голов соответственно.

Некоторые из депортированных немцев не могли рассчитывать даже на призрачную возможность получения скота по квитанциям. У немцев, прибывших из бывшей Республики немцев Поволжья, как правило, имелись документы на сданный хлеб, скот и дома. В то же время у немцев, прибывших из Крыма, данные документы отсутствовали из-за поспешного выселения в условиях наступления фашистских войск.

Большинство указанных материалов относится к 1941–1942 гг., потом всякое упоминание о выдаче скота и зерна в счет сданного на месте выселения исчезает из официальных документов. Объяснение этому можно найти в директиве наркома заготовок СССР К. Субботина от 18 мая 1943 г.: немцам отказывалось в выдаче зерна потому, что срок давности по обменным квитанциям истек [1117].

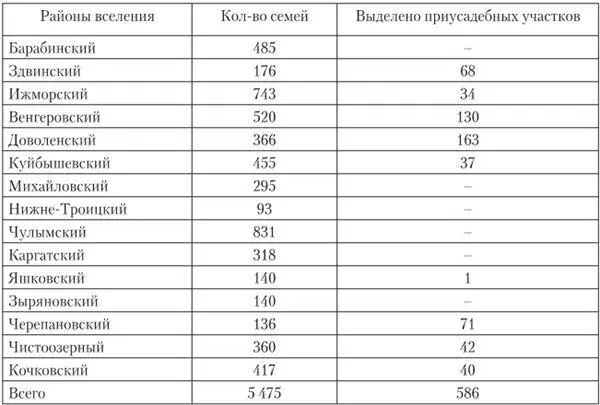

По результатам разнообразных проверок хозяйственного и трудового положения спецпереселенцев-немцев органы МВД делали однозначный вывод: «большинство из них не имеет собственного скота». В худшем положении находились спецпереселенцы в восточных и северо-восточных регионах Западной Сибири. Так, к августу 1946 г. скот в Новосибирской обл. имели лишь 4394 семьи, что составило менее 20 % всех семей [1118]. В южных регионах, например в Восточно-Казахстанской обл., обеспеченность немецких семей скотом к концу войны составляла менее 50 % — по 1–2 головы скота и 2–5 соток земли на приусадебном участке, в 1949 г. скот в личном хозяйстве имели менее 51 % немцев-переселенцев, приусадебные участки — 53 % (табл. 5) [1119].

Таблица 5

Наделение землей спецпереселенцев-немцев в Новосибирской обл. [1120]

Если картина с обеспечением переселенцев скотом объясняется отсутствием его у колхозов, то наделение немцев приусадебными участками нуждается в дополнительном разъяснении. Во-первых, по существующему положению, приусадебные участки могли получать только члены колхозов. Правления колхозов не были заинтересованы в приеме в колхозы немцев, их предпочитали использовать в качестве рабочих по найму или на подсобных работах. Во-вторых, мобилизации глав семей, а затем и всех трудоспособных немцев в «трудармию» привели к сокращению численности трудоспособных немцев и необходимости содержать немецких детей за счет правлений колхозов. В-третьих, отсутствие семян на посадку, прежде всего картофеля, не способствовало заинтересованности немцев в получении земельных участков.

К осени 1941 г. из продажи практически исчезли одежда и обувь, а также многие другие товары широкого потребления: мыло, посуда, спички и т. д. Если местное население имело жилье, определенные запасы, скот, сельхозинвентарь, могло надеяться на помощь родственников, семьи военнослужащих снабжались через военкомат, эвакуированные получали специализированные фонды [1121](денежную помощь, ссуду, промышленные товары, одежду), то немцы не имели ничего, потому что не относились ни к одной из этих групп.

С осени 1941 г. большинство инспекторов по эвакуации в своих донесениях отмечали отсутствие у немцев-переселенцев одежды и обуви. В июне 1942 г. областные власти предписали отпускать обувь только эвакуированным, «не допуская отпуска… другому контингенту» [1122], что также свидетельствует о пренебрежении интересами спецпереселенцев. Подобное положение дел не могло не вызвать дальнейшего ухудшения жизненного уровня немцев.

Исключительно важным условием для выживания этнических маргиналов в суровых условиях Сибири было наличие жилья. Жилищная ситуация в регионах Сибири была трудной и в довоенный период, но в связи с депортацией немцев и эвакуацией населения из прифронтовой полосы она многократно обострилась [1123].

Центральными органами власти на места были даны распоряжения о том, чтобы в местах расселения переселяемым предоставлялись бесплатно дома и строения за счет имеющегося переселенческого фонда, а при отсутствии готовых домов отпускались в порядке помощи строительные материалы (лес, гвозди, стекло) за счет средств, специально отпускаемых обл(край)исполкомами на устройство переселяемых.

На местах собиралась и обобщалась информация о количестве домов, сданных переселенцами при выселении и полученных при приезде, а также их стоимости. Так, из Топкинского района докладывали: «Сдано 460 семьями на старых местах: домов — 264, стоимостью 679 260 руб., выделено — 187, стоимостью 437 374 руб., необходимо построить — 272, стоимостью 704 555 руб.; сдано надворных построек: 152 на сумму 57 145 руб., выдано 5, на сумму 2250 руб., необходимо построить — 454, стоимостью 157 471 руб., сдано мебели на сумму — 42 040 руб.». Таким образом, стоимость сданного имущества оценивается в 778 тыс. руб., предоставленного — в 440 тыс., разницу в 338 тыс. руб., согласно инструкции, должен был компенсировать Сельхозбанк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - Брежнев и Насер. Из истории советско-египетских отношений. Документы и материалы, 1965–1970 [сборник]](/books/1143321/kollektiv-avtorov-istoriya-brezhnev-i-naser-iz-istorii-sovetsko-egipetskih-otnoshenij-dokumenty-i-materialy-1965-1970-sbornik.webp)