Евгений Трефилов - Пугачев

- Название:Пугачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03796-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Трефилов - Пугачев краткое содержание

Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Пугачев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Император Петр III. Гравюра И. Тейхера по оригиналу Ф. Рокотова. 1762 г.

Императрица Екатерина II. Гравюра С. Панина. 1764 г.

Емельян Пугачев. Иностранная гравюра. После 1775 г.

Крест и медаль из рублевой монеты, которыми, по преданию, Пугачев награждал своих сподвижников. Возможно, позднейшие подделки

Оренбургский губернатор генерал Иван Андреевич Рейнсдорп

Командующий правительственными войсками генерал Александр Ильич Бибиков. Ф. Рокотов. После 1771 г.

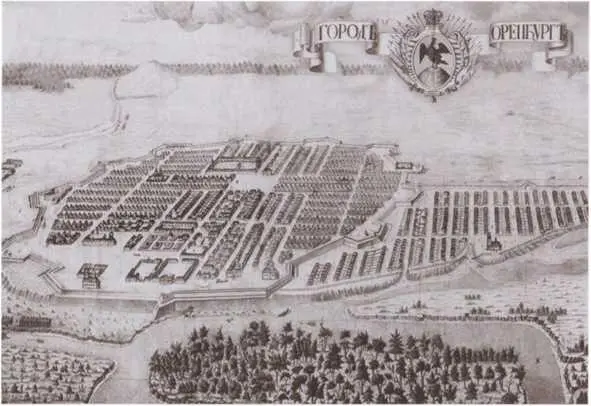

План Оренбурга. Л. Ригельман. 1760 г.

Генерал граф Петр Иванович Панин. Г. Сердюков. Не позднее 1767 г.

Победитель Пугачева Иван Иванович Михельсон. Гравюра Г. Скородумова 1780-е гг.

Царицын. Гравюра XVIII в.

Печати «Петра III»

Печать пугачевской «Военной коллегии»

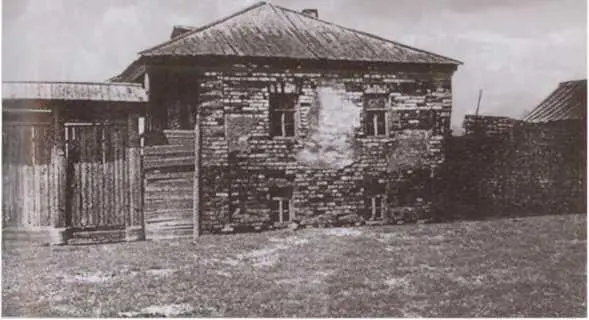

Пугачевский «дворец» в Яицком городке (после подавления восстания переименован в Уральск). Фото начала XX в.

Собор Архангела Михаила в Яицком городке — цитадель, так и не покорившаяся Пугачеву. Фото начала XX в.

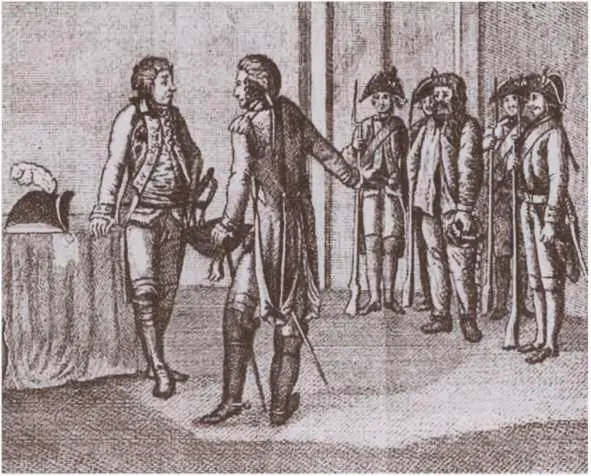

Комендант Яицкого городка И. Я. Симонов передает пленного самозванца А. В. Суворову 16 сентября 1774 года. Гравюра Г. Гейзера. 1796 г.

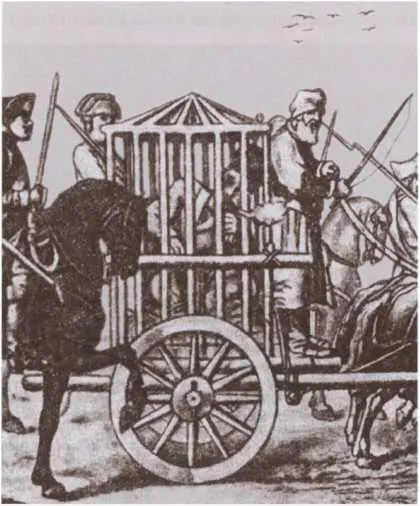

Плененный Пугачев в клетке по дороге из Яицкого городка в Симбирск. Гравюра конца XVIII в.

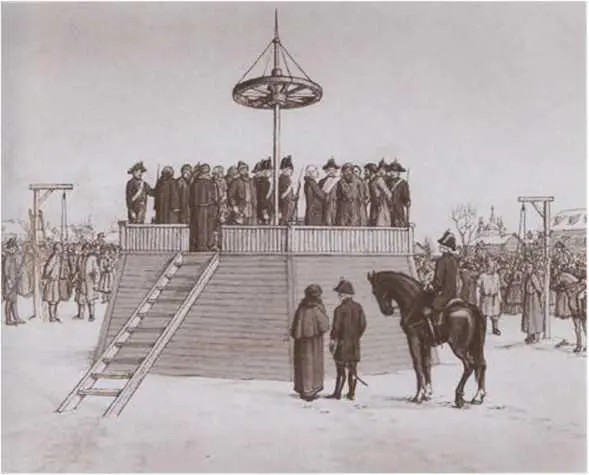

Казнь Пугачева. Рисунок А. Болотова. 1775 г.

Расправа над пугачевцами. Гравюра 1775 г.

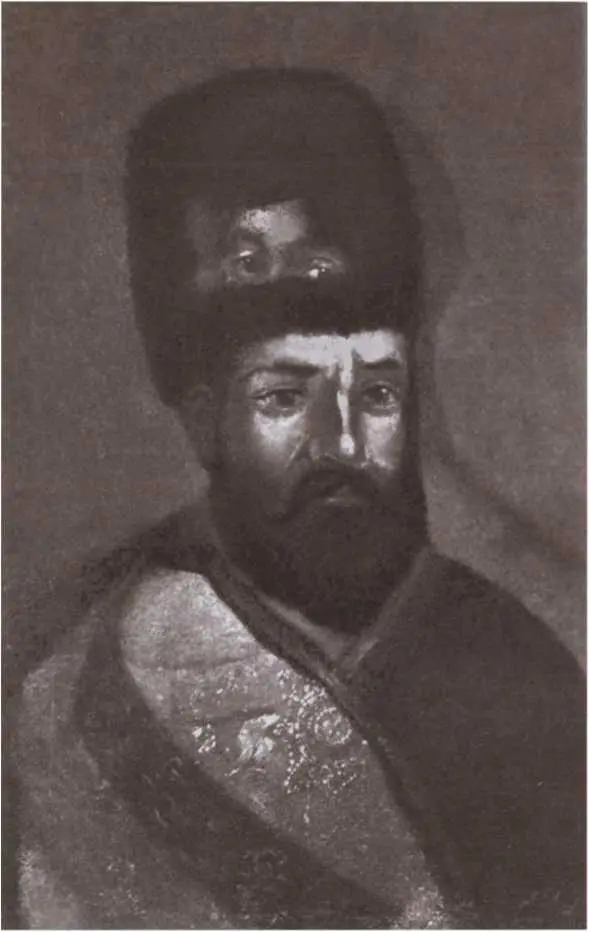

Изображение Емельяна Пугачева, якобы созданное с натуры в 1773 году, а на деле написанное во второй половине XIX века поверх прижизненного портрета Екатерины II

«Казанская помещица» и «балтийских островов князь»

Бибиков понимал, с какой грозной силой ему придется иметь дело. Положение усугублялось тем, что даже в сравнительном удалении от очага восстания простолюдины с надеждой ждали самозванца и всегда были готовы подняться на бунт, в то время как дух дворян, напуганных пугачевщиной, едва ли можно было назвать боевым. Кого могли ободрить и убедить, например, обращения казанского губернатора Брандта, уверявшего, что мятежники не столь многочисленны и опасны, как об этом говорят, если сам Брандт, а за ним и другие должностные лица отправляли свои семьи из Казани в Козьмодемьянск? Впрочем, не только женщины и дети покидали свои дома, но и «воеводы и начальники гражданские из многих мест от страху удалились, оставя города и свои правления на расхищение злодеям». По словам члена следственной комиссии Саввы Маврина, прибывшего в Казань в декабре 1773 года, отчаяние и страх здесь были настолько велики, что самозванец легко овладел бы городом, если бы прислал туда три десятка человек [451] См.: Дубровин Н. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 180–185, 227.

.

Рассказывали, будто бы Бибиков, прибыв в Казань в ночь на 26 декабря, первым делом выразил неудовольствие действиями здешних властей:

— Для чего дали Пугачеву так усилиться? — обратился новый главнокомандующий к губернатору и его приближенным.

Не получив прямого ответа, Бибиков уединился с Брандтом в особой комнате для совещания. После отъезда Брандта главнокомандующий вышел к ожидавшим его и будто бы сказал:

— Государи мои, давно ли сей муж (губернатор. — Е. Т.) с ума сошел? Что за план его истребления Пугачева? Советует мне защищать границу Казанской губернии и просит только не пропустить его (самозванца. — Е. Т.) за оную! Да разве Оренбургская и прочие губернии другого государя? Злодея должно истреблять во всех местах одинаково и делать над ним поиск, если б он был и в воде, дабы в другом виде оттуда не показался! [452] См.: Там же. С. 225, 226.

Размах пугачевщины и неспособность местных властей должным образом противостоять ей показали Бибикову истинное положение вещей. 30 декабря он писал жене: «Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что и описать, буде б хотел, не могу. Вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская, делаю всё возможное и прошу Господа о помощи, он один исправить может своею милостию» [453] Бибиков А. А. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. 2-е изд. М., 1865. Приложение. С. 86, 87.

.

Что же делает Бибиков для противодействия бунту? В конце декабря он посылает майора Муфеля с командой, чтобы освободить Самару, занятую повстанцами. 29 декабря Муфель успешно выполняет задание главнокомандующего. Однако для дальнейших наступательных действий Бибикову требуются дополнительные силы, а в Казань еще не прибыли полки, посланные по распоряжению правительства. Кроме того, по мнению главнокомандующего, этих полков будет недостаточно, а потому еще по дороге в Казань он просит у президента Военной коллегии Чернышева подкрепления: «…потребно конных людей больше». О присылке дополнительных войск и оружия Бибиков пишет в Петербург и по прибытии в Казань. Одновременно главнокомандующий пытается мобилизовать против мятежников местные силы, призывая дворянство вооружать своих крестьян и создавать дворянское ополчение. Призыв этот получил должный отклик. В скором времени казанские дворяне на свои средства собрали конный корпус. Прочее дворянство Казанской губернии — симбирское, свияжское и пензенское — также откликнулось на призыв главнокомандующего, как, впрочем, и казанское купечество. Екатерина была довольна и решила поддержать этот порыв — так сказать, присоединиться к местному дворянству: 20 января 1774 года она приняла на себя звание казанской помещицы и приказала из дворцовых владений Казанской губернии собрать по человеку с каждых двухсот душ «и снабдить каждого всем к службе потребным» [454] См.: Письма А. И. Бибикова. С. 198, 199; Материалы для истории Пугачевского бунта. Бумаги Кара и Бибикова. С. 42, 43,46–48,56, 57, 59; Дубровин Н. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 223, 224, 228–236, 249–251; Крестьянская война 1773–1775 гг. в России. С. 58–61, 63–65.

.

Интервал:

Закладка: