Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ленско-Колымский отряд и берега Восточной Сибири

По статье [Епишкин 2]

Начальником отряда был назначен швед Петр Ласиниус. Бот «Иркутск» представлял собой одномачтовое судно длиной 18,3 метра, шириной 5,5 метра. На нем находились 52 человека, снаряжение и запас продовольствия на два года. Объем груза превышал возможности корабля. Поэтому часть припасов везли на малом боте (большая шлюпка) и дощаниках — плоскодонных речных судах. В устье дощаники пришлось отпустить.

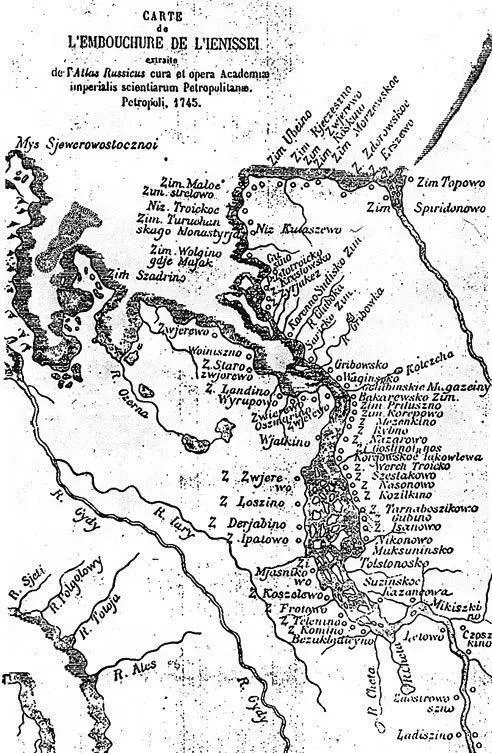

«Карта устья Енисея» по данным отряда Дмитрия Овцына

(реки Gydy и fury фантастичны, но река Ozema реальна)

…Выход в море серьезно осложнил «жилищный вопрос». После перегрузки всех припасов на борт и заполнения бочек пресной водой теснота стала невероятной. Десять человек не помещалось ни в жилых помещениях, ни в трюме. Они ночевали на палубе. На широте 73 градуса в августе холодно даже днем, а ночью вполне реальны заморозки. Перегруженное судно плохо держалось на волне, в шторм вода захлестывала палубу. Часть экипажа — солдаты сибирских гарнизонов — не имела запасной одежды, люди мерзли.

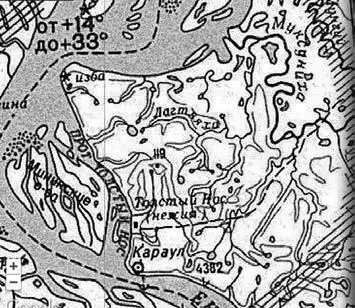

Фрагмент нынешней карты устья Енисея

Видны: прежнее зимовье Толстый Hoc (Tolstonosko) и река Муксун иха, в устье которой прежде было зимовье Муксунинское (Muksuninsko). Основная масса зимовий исчезла без следа.

От поселка Караул (широта 70°05’) до устья Муксунихи 30 км по прямой

… Самым крупным препятствием на пути стали льды. Они встретили моряков сразу по выходе в море. День ото дня ледовая обстановка осложнялась. Стала очевидной необходимость выбора места зимовки. Никто не ожидал, что это случится всего в 100 километрах от дельты Лены.

… Самым крупным препятствием на пути стали льды. Они встретили моряков сразу по выходе в море. День ото дня ледовая обстановка осложнялась. Стала очевидной необходимость выбора места зимовки. Никто не ожидал, что это случится всего в 100 километрах от дельты Лены. Несколько дней ушло на поиск подходящего места. Идеального не нашлось, поэтому выбор пал на устье небольшой реки Хара-Улах (Черной речки — якут.).

Сегодня мы знаем, что место было выбрано неудачно — река безрыбна.

… Экипаж бота был по своей структуре неоднороден: здесь и добровольцы из Петербурга, и сибирские солдаты, и ссыльные. Начали возникать конфликты.

… Неожиданно, без видимых причин, геодезист Дмитрий Баскаков, подлекарь Симон Тренер, иеромонах Феофил и упомянутый Борис Рассилиус заявили на лейтенанта «слово и дело». Это страшное обвинение в государственной измене. По закону следующий старший по чину, подштурман Василий Ртищев, должен был отстранить командира от исполнения обязанностей и всех отправить под арестом в Якутск для дознания. Однако этого не произошло. Судя по журналу, Лассиниус продолжал командовать отрядом, а в Якутск под арестом отправили одного Рассилиуса. Факт необъяснимый. (Причину см. в Очерке, на с. 119 — Ю. Ч.)

… Командир Питер Лассиниус умер первым. Это случилось 30 декабря 1735 года. Ему единственному сделали вскрытие, подробное описание которого сохранилось до наших дней. Именно на этой основе судмедэксперт профессор В. Н. Звягин пришел к выводу, что причиной смерти Лассиниуса стала уремия, то есть самоотравление организма ядовитыми продуктами обмена веществ. Это часто случается при остром нефрите. Нефрит — болезнь почек, которая обычно возникает при переохлаждении. Тяжелая форма цинги усугубляла положение.

… После лейтенанта люди умирали один за другим. За судном уже давно перестали присматривать. Морозы стояли лютые, ветры валили с ног. Порою больные не могли вынести на улицу тела умерших, и их трупы по несколько дней лежали в казарме.

Такую жуткую картину застал прибывший от Беринга курьер. Он немедленно отправился за 500 километров на реку Оленек за помощью в другой отряд экспедиции Беринга [370]. Вскоре пришла подмога, смерть отступила. Но 40 человек не пережили зиму… В живых осталось только 8. Беринг собрал новый состав, который под командой лейтенанта Дмитрия Лаптева и подштурмана Михаила Щербинина приняли «Иркутск» и продолжили плавание.

Далее: по книге [Магидович, 1967, с. 353]:

Летом 1736 г. Д. Лаптев спустился на трех дощаниках с грузом по Лене. Оставив груз в устье, отряд прошел до зимовья Ласиниуса, на «Иркутске»… вышел в море… но из-за сплошного льда отступил. Зимовал отряд на нижней Лене. Летом 1737 г. Д. Лаптев привел бот в Якутск и поехал в Петербург за инструкциями. Вернувшись в 1739 г….. обогнул Святой Нос, [вошел в Индигирку и] зимой 1739–1740 г. описал реку Хрому… Летом 1740 г. Д. Лаптев перешел на боте от Индигирке к Колыме, а оттуда к мысу Большой Баранов, где был остановлен льдами… Осенью 1741 г. после второй неудачной попытки обогнуть мыс перебросил отряд на собаках и оленях по Большому Анюю на Анадырь и летом описал эту реку до устья.

3) Почему их зовут Камчатскими?

Первой Камчатской экспедицией принято называть плавание 1727–1729 гг., которым руководил Беринг, хотя до этого туда плавали многие, в том числе по царскому указу. Первая официальная экспедиция (Большой Камчатский наряд, 1716–1719) описала западный Охотский берег, затем геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин (1721) описали Северные Курилы, позже Шпанберг плавал в Японию (1738–1739). Плавание Беринга было направлено не на исследование Камчатки, а на поиск границы Азии и Америки. Наконец, знаменитое второе плавание Беринга (1741–1742) направилось в саму Америку, южней Аляски.

Ни одна из этих экспедиций не была предназначена для исследования Камчатки, так что их названия маскировали истинное их назначение — поиск новых земель в области интересов западных держав, особенно Испании. При полной необустроенности недавно захваченных областей Дальнего Востока политика поиска новых земель вряд ли уместна, но весьма характерна: места, где выбит пушной зверь, Москву больше не интересовали. (Вскоре была надолго заброшена и Камчатка.)

Тем не менее, благодаря Камчатским экспедициям Камчатка была тоже частично освоена и описана. Прежде всего, надо отметить Степана Крашенинникова и его знаменитое «Описание земли Камчатки» (СПб., 1756).

4) О финансах экспедиции

Когда-то А. П. Соколов привел составленную в АК справку, согласно которой вся экспедиция обошлась в 360 тыс. руб. на конец 1742 года [Соколов, 1851, с. 452]. По-видимому, она всех историков устроила (видимо, по ней С. М. Епишкин оценил стоимость ВСЭ в 5 % годового бюджета России — см. выше), хотя ее изъяны бьют в глаза. Она, как позже выяснилось, была логическим продолжением аналогичной записки, затребованной Сенатом у АК в сентябре 1738 года, той самой, где стоимость экспедиции на конец 1737 года оценена в 300 тыс. руб. Она рассмотрена в самом Очерке, и здесь скажу только, что появление второй записки было естественным результатом безнаказанности первой, и что серьезные данные о расходах экспедиции еще предстоит вычислить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: