Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То, что «Тайная канцелярия не дремала даже в Арктике» [Каневский, 1991, с. 24], видно любому, кто изучал историю ВСЭ, однако слова Каневского: «над страной властвовали Анна Иоанновна и ее зловещий „Берия“, временщик Бирон» — тоже принять не берусь. О жестокостях Бирона слишком мало данных — он решал дела с императрицей устно и замарал себя явно только в деле Волынского и еще нескольких. Анна же сама была подозрительна, злобна и мстительна. Бирон к заплечным делам прямого отношения не имел, а косвенное выражалось в том, что он был хорошо знаком с сенатором Андреем Ушаковым, который вел уголовные дела в Тайной канцелярии еще при Петре I и заведовал ею при Анне Иоанновне. Но Ушаков кнутобойничал при шести правителях, и все они привечали его, даже Анна Леопольдовна, самая из них добродушная [Долгоруков, 1909, с. 147], так что Бирон был в этом, как все. Единственное, что говорит о постоянстве злого начала у Бирона — то, что, при всём его влиянии на императрицу, не видно никаких его действий против ее бессмысленных жестокостей. Наоборот, в случае с Волынским он их откровенно направлял.

Дело Волынского запятнало Бирона навеки, но не следует забывать, каким был сам Волынский. Едва ли он поступил бы с Бироном лучше, и

«борьба его с Бироном… это была борьба двух честолюбцев, жадных и жестоких, стремившихся свалить один другого» (там же, с. 153).

11. Юдомский Крест

О нем уже шла речь в п. 8 Приложения к Очеркам 3 и 4.Добавлю: Юдомский Крест — урочище на левом берегу реки Юдомы (она впадает в Маю, Мая в Алдан, Алдан в Лену) при устье речки Крестовки, в 430 км плавания от устья Юдомы (и в 200 км по прямой от города Охотска). Здесь водотоки образуют прямой крест: слева в Юдому впадает Крестовка, а справа втекает паводковая протока Юдомы. Растительность здесь — горная тайга с каменистыми лугами по берегам рек. Крестовка несудоходна, зато по ее долине вблизи правого берега возможен зимник, то есть проезд в санях, по которому 30 км езды до озера Крестовка, затем еще 10 км по льду ручья и полверсты — волок до верховья Урака. Здесь весною делали одноразовые лодки для летнего сплава по Ураку. Путь был частично расчищен в ходе Большого Камчатского наряда, в 1716 году, по приказу Ельчина. Приведу цитату из главы 1 книги [Греков]:

В Центральном государственном архиве древних актов хранятся листы из донесения Я. А. Елчина, отправленного им в Сенат перед отъездом и Петербург. В них содержатся сведения (главным образом расспросные) о пути из Якутска на Камчатку, о Курильских островах, Японии, о возможности строительства кораблей в Охотске (ЦГАДА, кабинет Петра Великого, отд. 2, д. 43, л. 374–376). К листам донесений подшит чертеж «Карта Якуцкая и Камчатцкому мысу и прежнему пути на Камчатцкой мыс також и новой».

расстояние между меридианами 10 км

Интересны соображения Я. А. Елчина о путях к Камчатке и в другие «поморские места». Они изложены в указе Сената от 3 мая 1727 г. Вместо пути до Камчатки, «которой прежде был отЯкуцка чрез Верхоянск, Индигирск, Алазейск и Колымские остроги, пустыми дальними местами со многим трудом и от противных народов с нападками», Я. А. Елчин предлагал «другой путь безопасной и ближе до Охотска верст с тысячю, а от Охотцка морем переходят в Камчатку в четверы сутки». По мнению Я. А. Елчина, следовало посылать артиллерию, судовые припасы и провиант «Леною вниз, Алданом, Маею и Юдомою реками вверх до Юдомского волоку (Кресту — Ю. Ч.), а чрез Юдомской волок до р. Ураку лошадьми, а Ураком до моря». У устья р. Майи и у Юдомского волока он предлагал поселить русских людей и снабдить их семенами для посева, так как там «всякого угодья довольно». По словам Я. А. Елчина, хлеб можно сеять и «при Охотском остроге и в Камчатке и на других морских островах от восточной стороны в теплых местах». Наконец, «по тому Елчина объявлению, ежели б Амур река была в российском владении и можно б было от Нерчинска выходить судами в Амурское устье, а оттуду во все вышеозначенные поморские места ездить судами, то о вышеописанном от Якуцка до Охотцка пути старания иметь не надлежало б»

С новым путем до Охотска, описанным Я. А. Елчиным, мы будем неоднократно встречаться, рассматривая историю экспедиций на Камчатку. Хотя Сенат не оставил без внимания важное сообщение Я. А. Елчина и в том же указе предложил сибирскому губернатору «приложить старание дабы показанной путь как возможно учредить» (там же), этот путь оставался до конца рассматриваемого периода неналаженным и служил одним из главных затруднений при подготовке крупных камчатских экспедиций.

В последнем историк Вадим Греков был вполне прав. Напомню лишь причину «нена-лаженности»: оба, и Ельчин, и губернатор, вскоре орали на дыбе.

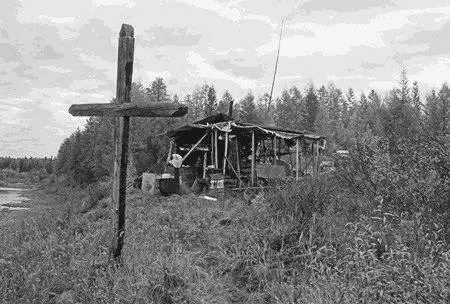

Зимовье Юдома-Крестовское. вид с юга. сенг. 2005 г.

Зимовье Юдома-Крестовское. вид с запада, сент. 2005 г.

Плавание до Креста ярко описал Сарычев в гл. 8 (с. 124–130) книги [Сарычев]. При Беринге здесь основан перевалочный пункт с поселком зимовщиков и складами, послуживший для Первой Камчатской и других экспедиций. Груз с юдомских лодок (брали до 200 пудов) перегружался на вьючных лошадей (бравших по 5 пудов) летом или ожидал зимы и саней (бравших по 15 пудов).

Участок от Юдомского Креста до моря был самым трудным, долгим и дорогим на пути Якутск-Охотск, из-за него экспедиции задерживались на годы. Он стоил жизни многим членам экспедиций и согнанным им в помощь жителям Якутии, а также большинству лошадей. Несмотря на попытки принудительного заселения и даже хлебопашества, местность необитаема до сих пор — зимовье Юдомо-Крестовское постоянных жителей не имеет. Тем не менее, это единственный жилой ориентир, давший поэтому название поселку связистов (см. ниже).

Перевалочный пункт заглох в начале XIX века с развитием снабжения Охотского бассейна русским флотом. Затем тут была почтовая станция, после нее поселок, обслуживавший телеграфную линию Якутск-Охотск (ликвидирована в 1970-х с переходом на радиорелейную связь, каковая уступила около 2000 г. спутниковой), а ныне осталось зимовье — избушка, при ней навес и крест с резной надписью «W. Bering 1739–1989», видимо, на месте прежнего.

Название «поселок Юдома-Крестовская» применялось также к жилому поселку радиорелейной станции с позывными «Милан»; станция была к югу от вершины горы 1788 (на карте видна у западного края), в 56 км к западу от нынешнего зимовья, а поселок — между нею и Юдомой. Набрать гражданский персонал не удавалось, все такие станции (гражданские объекты) обслуживались военными связистами. Станция «Милан» считалась из них самой суровой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: